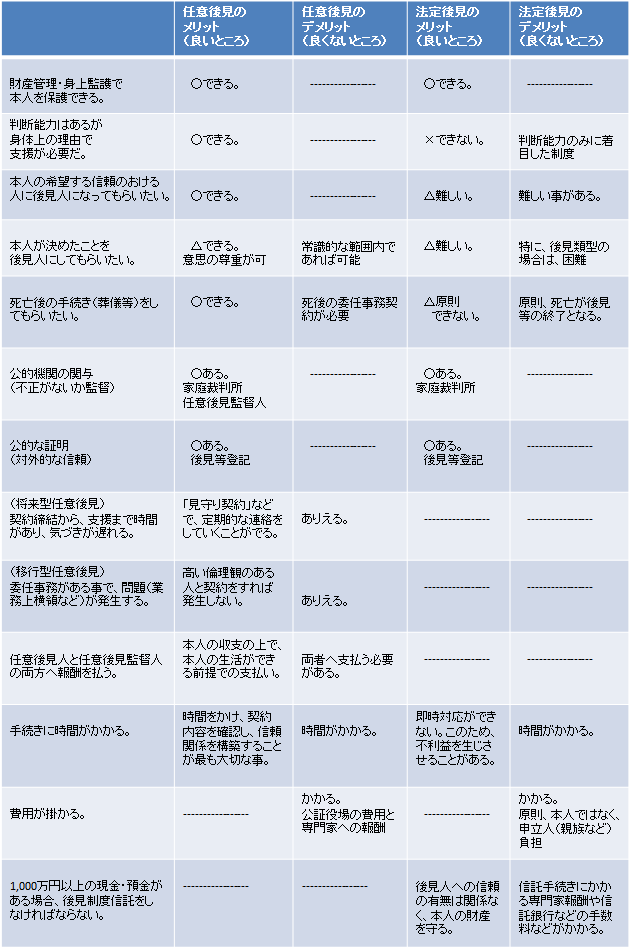

メリット・デメリットのまとめ

法定後見と任意後見のメリット・デメリットをまとめています。

この内容を以下で詳しくご説明します。

任意後見の良いところ(メリット)

判断能力の低下がみられる方の財産管理・身上監護をすることができるようになります。

任意後見監督人が選任されれば、身上に配慮しながら、本人の財産を守ることができます。

身体的な理由で、支援が必要な場合も財産管理・身上監護をすることができるようになります。

「事務委任契約」を締結していれば、財産管理を代わりにすることができます。

*財産管理の具体例

銀行取引、重要書類の保管、介護施設の入所契約、医療機関への入院手続きなど

本人の希望する人に後見人になってもらえます。

信頼する人と契約をする事で、その人に任意後見人になってもらうことができます。

本人の意志の尊重という当然に大切な事が守られます。

本人の希望した方針で、任意後見事務をしてもらえます。

契約の内容など、取り決めた方針に従って、任意後見人は活動します。

本人の意志の尊重という当然に大切な事が守られます。

本人の亡き後の問題も対応が可能となります。

「死後の委任事務契約」を締結して頂くことが前提となります。

この契約があれば、ご葬儀関連を中心に、契約内容に従って、対応出来るようになります。

家庭裁判所が関与します。

公的機関である家裁が関与することになります。

任意後見監督人が監督します。

家庭裁判所の監督下で、任意後見監督人が監督します。

後見登記がされます。

後見登記等に関する法律に基づいて、東京法務局において登記がされ、公的に証明されます。

任意後見の良くないところ(デメリット)

将来型の任意後見契約では、本人の判断能力の低下に気が付きにくいことがあります。

第三者(家族以外など)と契約した場合、普段から顔を合わせる機会が少なく、

判断能力の低下に気が付きにくいことがあり得ます。

「任意後見契約」と同時に、「見守り契約」(定期連絡など)を締結する事で予防できます。

移行型の任意後見契約では、委任事務である程度対応が可能なケースがあるため、監督人選任の

申立てがなされずに多くの問題(業務上横領など)が生じています。

そもそも、倫理観の高い信頼のおける方と契約を締結していれば、生じない問題です。

当事務所では、本人だけでなく、関係機関とも連携し、本人の状況把握・対応をしています。

また、所属団体(コスモス)への定期報告をし、その管理下で活動しています。

任意後見人と任意後見監督人の両方への報酬支払いの必要性があります。

報酬の支払先が2箇所です。

収入と支出に応じた内容から、契約の時点で任意後見人への報酬額は当事者間で決めます。

任意後見監督人への報酬は、本人の収支状況を勘案し、家裁が決めます。

ですから、本人の生活が立ち行かなくなるまでの報酬が支払われる事はありえません。

任意後見契約締結までに時間を必要とします。

本人と任意後見人になって頂く方双方の話をじっくり伺い、契約内容の精査をします。

ですから、すぐに契約とはならないため、数か月時間を要する事があります。

しかしながら、信頼関係構築も含め、十分な時間をかける必要があります。

そもそも、将来の為ですので、時間をかけていただく価値があります。

法定後見の良いところ(メリット)

| 判断能力の低下がみられる方の財産管理・身上監護をすることができるようになります。 後見人などが選任されれば、身上に配慮しながら、本人の財産を守ることができます。 家庭裁判所が監督します。 公的機関である家裁が関与することになります。 後見登記がされます。 後見登記等に関する法律に基づいて、東京法務局において登記がされ、公的に証明されます。 |

法定後見の良くないところ(デメリット)

申立ての際に高額の費用がかかります。

専門家へ申立書作成をご依頼された場合、専門家への報酬支払いが必要です。

尚、この申立てにかかる専門家への報酬などは、原則申立人(親族など)負担です。

専門家への報酬以外にも、戸籍等の取得費用なども、原則申立人負担です。

本人負担でなく、申立人(親族など)負担のため、利用に至らないケースが散見されます。

判断能力に問題がない場合は、利用できません。

法定後見は、身体的な問題のみでは、利用できません。

身体上の理由で、銀行や役場に行けない等であっても、判断能力に問題がなければ不可です。

本人の希望する人に後見人になってもらえないことがあります。

後見人等の選任(選ぶこと)は、家庭裁判所の職権で行います。

親族が後見人となる希望をしていても、選任されるケースは少なくなってきています。

参考:親族と親族以外(専門家など)の選任された割合

平成22年 親族:親族以外(専門家など)=58.6%:41.4%

平成23年 親族:親族以外(専門家など)=55.6%:44.4%

平成24年 親族:親族以外(専門家など)=48.5%:51.5%

平成25年 親族:親族以外(専門家など)=42.2%:57.8%

*最高裁判所「成年後見関係事件の概況」より

これは、各種の問題(親族後見での業務上横領など)が背景にあります。

本人の希望した方針で、後見事務をしてもらえないことがあります。

補助類型・保佐類型の場合は、本人の希望など、家裁に理解を得ることが可能です。

しかしながら、後見類型の場合は、本人の希望などの理解を得ることはほぼできません。

民法上、後見類型の場合、本人は事理を弁識する能力を欠く常況にあるとされています。

補助・保佐であった方が後見となった場合でも、別事件となり、取り扱いが変わります。

つまり、補助の時点では可能であった本人の希望も、後見となった時点で不可となります。

申立て手続きに時間がかかります。

書類準備期間を含め、相当な月数を要します。

ですから、すぐに利用をしなければならない場合でも、対応が遅れます。

その間、本人の財産管理・身上監護が滞ることになります。

専門家に後見人になってもらいたい場合、なり手不足により、さらに時間を要します。

1,000万円以上の現金預金のある方は、後見制度支援信託をしなければいけません。

後見類型の場合は、1,000万円以上の現金預金のある方は、信託しなければいけません。

また、後見人が選任され、途中で1,000万円を超えた場合でも適用されます。

加えて信託手続きにかかる高額な専門家への報酬がかかります。

この他、信託銀行によって異なりますが、各種手数料・報酬などがかかります。

*この制度は、業務上横領などを予防し、本人の財産を守るためにある制度です。

追記)任意後見の不正事案にかかる問題点

任意後見には、問題もあります。例えば、上記のデメリットにも記載してありますが、委任事務契約です。「判断能力は低下していないが、身体上の理由で、色々な手続きを代わりにやってもらう」契約ですが、この契約で一定程度の事ができます。このため、判断能力が低下しても監督人選任の申立てをしない、ということが散見されています。判断能力が低下してしまうと、任せた人がきちんと、ご自身のために財産を使い、守ってくれるのか確認することが難しくなります。ですから、本来は、判断能力が低下していると見られるときは、きちんとご自身のために財産を使って、守っているのか、速やかに監督する監督人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。

ですから、任意後見契約を締結する際には、高い倫理観を持ち、制度に精通した人物にお願いする事が最も大切な事です。

追記)法定後見の不正事案にかかる問題点

最高裁判所の調査によると、

調査期間:平成22年6月から平成24年3月までの22か月間

後見人等による不正事例件数:550件

被害総額:約54億6千万円(被害総額が特定できない10件を除く)

とあります。

とても多くの不正と大きな被害額です。

また、平成25(ワ)327国家賠償等請求事件では、

家裁の後見人監督責任に問題があったとして、国の賠償責任を認めています。

「家庭裁判所は,未成年後見人の職務を監督することができるが(民法863条),これは,未成

年後見人の権限が広範であるため,いったん不正行為が行われると,未成年者に回復し難い損害が

発生するおそれがあることから,家庭裁判所に,一定の範囲で,未成年後見人による後見事務が適

正に行われているかどうかを確認することを可能にしたものというべきである」

「家事審判官による後見監督について,違法な行為として国家賠償法1条1項が適用されるのは,

具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限が逸脱されて著しく合理性を欠くと認めら

れる場合,すなわち,家事審判官による後見監督に何らかの不備があったというだけでは足りない

ものの,家事審判官において,未成年後見人が横領行為を行っていることを認識していたか,横領

行為を行っていることを容易に認識し得たにもかかわらず,更なる被害の発生を防止しなかった場

合,違法な行為として国家賠償法1条1項が適用されるというべきである」

このため、被後見人の財産を守るため、後見制度支援信託が運用されています。