|

|

|

| 昔、女の子たちがどのような遊びをしていたか、ままごと、ゴム跳び、おはじき、などが思い浮かびます。これらの遊びを「当時の女の子」からきき、私の記憶の中に残っている情景を思い出しながら再現してみます。 |

|

「ままごと」

女の子の遊びの定番である。春や秋に陽だまりの風のこない場所にムシロなどを敷いて女の子数人で遊んでいた。たいていは家庭の食事場面をまねて、お母さん役や子供役に分かれて、野原の草花や木の実などを採りそれを「料理」してふるまう…という場面が多かった。調味料というのもあって、それは乾いた土をとり「しろっぱ」という草の葉の裏がギザギザ状になっているのを利用し、そこに土を載せてゆるやかに流し落とすと、あとに粒子のちいさな土が葉について残る。それをトントンと振り落として粒子のちいさい砂を集めて「砂糖」や「塩」に見立てた。泥を練って「お団子」に想定、「食べなはいや、」と言ってふるまったりした。食べる側の子は言われたとおりに、そのものと思って食べるマネをする。と、当時の女の子が詳しく私に語った。

広めの葉などを皿がわりにして中心に置き、主役(お母さん役)の女の子がセリフつきで動作をして、その場を仕切って遊ぶ。このセリフが実の母親にそっくりなので笑いをさそった。子供は見てないようで親のしぐさを詳しく見て憶えていることがわかる。脇役は近所の友人だったり、お客だったりする。たいていは「ごっこ遊び」なので、母親のふりをしてなりきって遊ぶ、しかし幼少の子供はそのまま幼少の子供として待遇する。「ままごと」のままは(まま→飯)が語源とする説もあり、家庭生活の基幹をなした食事場面のまねごとだった。

「ごっこ遊び」の一種だから、途中から食事場面プラス「お人形さんごっこ」になったりしていた。昭和20年代中頃は、あの「リカちゃん人形」が登場する前であるから、適当に座布団に手ぬぐいをかぶせて「赤ちゃん」にしたり、おしめを替えたりの素朴なものであった。女の子は幼少の頃から「女の子の役目」みたいなものを認識して、それを楽しんでいたことがわかがえる。 |

|

| |

「ゴム跳び」(一寸跳びとも言う)

これも庭でよくやっていた。はじめはゴムの位置を足のくるぶしくらいに設定し誰でも跳べる低さから始める。この位置を次第に高くしていく。しだいに幼い子はとぺなくなる。ついには胸の高さあたりに設定すると跳ぶほうも工夫して「逆あがり」みたいな跳びかたでこれに挑戦する。モンペ姿の子はいいがスカートの子は跳ぶ時にパンツが見えるので、周りの男の子からひやかされることがあった。ゴム跳びは基本的に女の子の遊びなので、男の子がこれを見ていると顰蹙の眼差しをあびた。

「一寸跳び」とも言うのは、ゴムの位置を一寸(3㎝)きざみに上にあげていくことからそう呼ぶ。正確に一寸ではなく、すこしずつ位置を上げていく。

似たような遊びで男女共に遊んだのが「縄跳び」だった。これは長い縄を二人でグルグル廻し周期をみて、その縄に当たらないように反対側にくぐり抜けたり、縄の輪の中でピョンピョン跳び上がって「滞在時間」を競ったりして遊んだ。

「おはじき」

今は民芸品の飾りものとして存在するが、昔は女の子の遊びの道具だった。3人から4人程度で縁側や畳の上でする遊び。室内だから雨の日や外が寒い冬などでもできる遊びだった。一人が5個以上おはじきを出し合い、はじめジヤンケンで親になった人がそれをまとめてバラ撒く。

当てようとするおはじきの前に指で線をひいた後(これを仕切るという)、指で弾いて当てて取る。勢いが強すぎて他の玉まであてた場合はミスとなり、次の人に代わる。これをくり返して、たくさん取った人が勝ちとなる。最後に一個残った場合は目をつむって指を玉の周りを三週させ、指をふたつに開いて手前に引き、その玉に触れなかったら自分ものとなる。こまかいルールのある遊びである。

「竹とり」

これは青竹を割った竹材を道具した遊び。青竹を20㎝程度に輪切りにしたあと、縦に幅1㎝程度に割る。厚さは薄めにする。きれいにカドを取り滑らかにし手でさわっても傷つかないように仕上げておく。これが遊び道具だ。遊びかたは、片手の中に握れるほど握り、少し上にほうり上げて手の甲で受ける。それをもう一度上にほうりあげて今度は手の内側でつかみ取る。

手の甲で受ける時に竹材はかなり落ちてしまうが、最終的に何本つかみ残すかを競う遊び。たくさんつかみ残したほうが勝ちである。シンプルな遊びだが、竹を手の甲で受けるときに衝撃をへらすような手加減が必要で、パランス感覚というか運動神経の良し悪しが問われた。遊びというのはかならずルールがあり、それを守ったら参加できる、ということを子供に体得させる場でもあった。 |

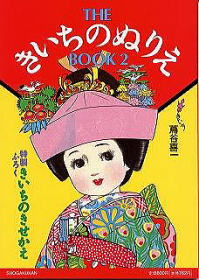

一人で遊べるものとしては当時の少女雑誌の付録によくついていた「ぬりえ」がある。(右図)

この絵柄で昔にタイムスリップする女性は多いだろう…。これも色をぬり終わったら友達と「見せあいっこ」をしたりして楽しんだ。この「ぬりえ」は当時大流行した。

色をぬり易いように顔、手、足などの面積は大きめにデフォルメ(強調)されていた。髪型はカールした洋風が多かったが衣装は和/洋なんでもあり。生活場面はハイカラ(これも死語だが)な設定が多かったように思う。

人物だけでなく、背景のタンスや鏡台などにも色をぬった。代表的なのが「きいちのぬりえ」で、「お絵かき」の素材ながらその芸術性が近年見直され、各地で美術展の開催やコマーシャル素材として登場するなど再評価され、熱烈なファンも多い。

(この項の資料提供、小島絹代、樫田ナミ子、瀧岡カツヨ) |

|

|

|

|

|