|

|

|

|

鳴門海峡の夕暮れ | |

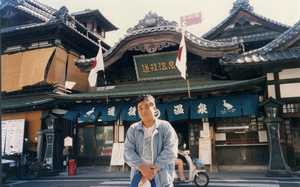

| 湯上がりの坊ちゃん気分(道後温泉 平成6年5月&12年5月) |

九州に住みながら、お隣の四国には40を過ぎるまで行ったことがなかった。やっと四国への旅が叶ったのは、十年

ほど前の5月のゴールデンウィークの頃。真夜中に宮崎をたち、未明に大分の臼杵からフェリーに乗って八幡浜へ、

JR予讃線に乗り継ぎ、松山に足を踏み入れた。縁遠かった四国への第一歩がこうして始まった

むかし、小学校の頃の社会科の授業で、当時の先生が黒板に大きな楕円を書き、横線で上下二つに分け、その

上半分を今度は縦線で左右二つに、更にその右半分を上下二つにした絵を描いた。最初の下半分が高知県、

上の左側が愛媛県、残った右側の上が香川県、下が徳島県というわけである。かなり乱暴な教え方だが、地理が

苦手だった私には、位置関係や各県の位置関係やおおよその県土の広さをつかむのに役立った。(下の図の

ようになります。愛媛以外の3県の背景色を、松山名物“坊ちゃん団子”の3色にしてみました。)

愛媛県 |

香川県 |

| 徳島県 | |

| 高知県 |

|

ちなみにこの先生は、日本の4つの島についてもこんなことを言っていた。「四国の2倍が九州、九州の2倍が北海道、

そしてその3倍が本州・・・」地図を広げたとき、まずおおざっぱに全体像と位置関係をつかんでからそれぞれの詳しい

状況を調べるというやり方が、小学生に教え込むには最適なのかもしれない。

JR松山駅から伊予鉄道の市内電車で、まずは松山城に登ってみた。その日は快晴だったため、連立した天守閣が

紺碧の空に映えてすっきりと建っている様はみごとだった。城内の公園にいたおじさんに、カメラのシャッターを切って

もらったのが、下の右側の写真。方言まじりだったが、「いい天気のときに来られて、こんなきれいなお城が見れるなんて

あなたは運がいい」といったお褒め(?)の言葉をいただいた。

|

|

|

| 道後温泉本館(左)・湯上がり(中)・松山城(右) |

さて、次は松山に来たらぜひ訪れたかった「道後温泉」。松山城からさらに市電に乗って道後温泉駅で降りる。まずはこの駅

のレトロな様子に目を奪われた。明治28年の創業当時の様式そのままに復元されているらしい。駅の前に連なる街路灯も

明治モダニズムのガス灯風になっている。そこから続くアーケード街を抜けると、駅舎よりも更にレトロな温泉の建物が

現れた。

りっぱな構えの瓦屋根の下に「道後温泉本館」という大きな額がかけられ、芝居小屋のような受付があって青いのれんが

揺れている。さっそく温泉に入ろうと入場料を見てみると、「神の湯」と「霊の湯」の2種類があり、前者は大衆浴場、後者は

より高級な浴場のようだ。それぞれに入浴のみと休憩込み(お菓子・お茶つき)の2コースがあるとのこと。

未明に宮崎を発ち、船と列車にゆられて来たので、少し疲れ気味だった。ここは一つ休憩つきでゆっくりしようと思い、

「神の湯・休憩つき620円」で中に入った。脱衣所は当然古い造りだが、かなり広い。昔なつかしい木製のロッカーが

ずらりと並んでいる。服装などから多分地元客だろうという人たちが多いようだ。

浴室に入る。広い湯船の真ん中に、石でできた大きな湯槽があり大黒様か何かのレリーフが埋め込まれている。この湯槽

からお湯が豊富に流れている。いわゆるかけ流し方式らしい。造りは当時のままらしいが、不潔な部分は全くなく、毎日きれいに

掃除されてきた様子がよくわかる。これも伝統なのだろう。漱石の小説「坊ちゃん」で、旧制松山中学に教師として赴任した「坊

ちゃん」が、広い浴場で泳いだのを生徒に見られ、教室の黒板に「湯の中で泳ぐべからず」といたずら書きされた一節があるが

たしかに泳ぎたくなる温泉だ。湯の中でゆっくりと足を伸ばし、ボンヤリしていた。

風呂からあがり、浴衣に着替えて2階の休憩室へ。広い!何という広さ。何十もの座布団と衣装箱(乱れ籠というらしい)が

置かれでずらりと並んでいる。何でも55畳の広さだという。時間のせいかお客は数人しかいない。窓際にかけられたスダレを

揺らして、皐月のさわやかな風が湯上がりの体に心地よい。出されたお茶とせんべいを楽しみながら、小一時間ほどを過ごした。

|

||

|

|

|

| からくり時計(左及び上)・漱石先生と(中) | はいからパレード(右) | |

松山にはその後、平成10年に職場のレクレーション旅行、12年に妻との旅で2回訪れた。「坊ちゃん」をモチーフにした

街づくりがこの土地のテーマのようである。例えば駅前に建てられた「からくり時計」。決まった時間がくると、マドンナ、

山嵐、赤シャツ、野太鼓、おキヨなどのお馴染みのキャラクターが出てきて楽しいショーを繰り広げる。時計の下の

ほうには、あの時の私のように、神の湯で裸でノンビリしているオヤジが描かれている。

妻と来たときには、アーケード街で、若い男女がはかま姿で「ハイカラパレード」を繰り広げてもいた。何度行っても

ホッとさせてくれる街である。(17.04.09UP)

| 最後の清流?(四万十川 平成13年10月) |

今回は川の話。 ふだんは当たり前すぎて気づかないが、川は私たちに生きていくための飲み水を与えてくれるだけでなく、

田んぼなどの農業用水、物を造るための工業用水、エネルギーを生む水力発電など様々な産業にとって不可欠であり、

また、その存在自体が心に潤いとやすらぎももたらしてくれる。魚はもちろん、トビゲラなどの小さな生物にとっても大事な

すみかでもある。各地で水質保全の努力がなされているが、多くの川くが「清流」という言葉から遠ざけられて久しい。

山の中に住んでいた子どもの時分、自宅近くの川は、泳いだり、魚を取ったりするかっこうの遊び場だった。夏休みになると

味噌をつけたおにぎりを自分で作り、かなつき(魚を突くゴム付きのモリ)、水中メガネなどを持って1日じゅう水と戯れていた。

友だちと一緒のこともあったが、一人だけで遊び回り親からこっぴと゜く叱られたことを懐かしく思い出す。

そんな田舎から、父の転勤で街場の生活に変わったとき、近くの川面の様子が全然違うのに驚いた。当時別の街に住んで

いた叔母の家に泊まったときも、近くの川は焦げ茶色によどみ、鼻をつく凄い匂いがした。工場排水のせいだった。水道水の

カルキ臭さにも辟易した。けれどもその後、街の生活にどっぷりつかるようになると、そんな光景や匂いにも慣れ、何とも思わ

なくなってしまった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高知県の四万十川は、「日本最後の清流」と呼ばれている。前から一度見てみたかった。通勤のために買ったばかりの車で

大分の佐伯から、フェリーに乗って高知の宿毛に渡り、四万十川沿いの道(国道441号線)をドライブしてみた。

私たちは鮎などを除いて、ふだんは川の魚を口にすることはあまりないが、この流域では実に様々な漁が行われているようだ。

岸辺や流れの中、船の上など至る所で人の姿を見た。この川が生活の中に溶け込んでいる様子が実感できた。

四万十川が「最後の清流」となるのか、それとも各地にこれから続々ときれいな川が再生され、「最初の清流」となるかは、私たち

や私たちの子どもの取り組み如何にかかっているのだろう。(・・・・・と、今回は川にちなんで、きれいな流れにまとめてみました。)

(16.11.14UP)

|

|

|

| 四万十の清流をバックに | 木の枝に潜り込む習性利用して ウナギ・エビなどを獲る柴づけ漁 |

じっと機会をうかがう投げ網漁 |

|

||

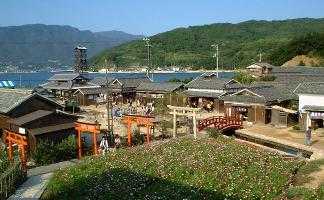

分教場の島(小豆島 平成6年9月)

|

|

|

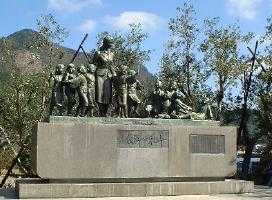

| 平和の群像(いとっちさん提供) | 岬の分教場(旧苗羽小田浦分校) | 初めて来たのに何故か懐かしい教室 |

|

|

| 二十四の瞳映画村の全景(いとっちさん提供) | 当時のままの風景が残されている |

|

|

|

|

| 大歩危の空を泳ぐ鯉のぼり | 祖谷渓の切り立った山々 | 祖谷のかずら橋(1) | (断崖絶壁に放つ?)小便小僧 |

|

|

|

| なつかしいボンネットバス | 大歩危峡 | レストラン「まんなか」の昼食 (川魚・祖谷そば・山菜・・・素朴なうまさ) |

秘境の平家屋敷とかずら橋

遊覧船を下りて、再びボンネットバスに乗り込む。「ラビス大歩危」という石をテーマにした博物館を見たあと、吉野川沿いの

道路を離れ、いよいよ祖谷渓道路に入っていく。次に向かったのは「平家屋敷」。祖谷は平家の落人伝説の里としても有名である。

パンフレットによると、この屋敷の祖先である堀川内記という人物は安徳天皇の御典医として仕え、平家が源氏に追われて

都を去るときに安徳帝とともに逃げのび平家滅亡後は祖谷の深い山奥に入り込み、西岡を名乗ってこの地に屋敷をかまえたとの

ことである。宮崎の椎葉に伝わる「鶴富伝説」と内容は異なるが、屋敷はかなり古く、やはり「鶴富屋敷」のような重厚な間取りで

あった。

道は西祖谷村役場のところから南に転じ、かずら橋に着いた。祖谷の粉ひき唄の哀調をおびたメロディーが橋のたもとに

流れている。 このかずら橋、現在はちゃんとワイヤーまで入れてあって安全だとのことだが、渡り始めると足下からはるか

下に川面が見え、数人の客と歩くたびにゆらゆらと揺れる。

|

|

| 民謡「祖谷の粉引き歌」 香西かおりさん歌唱です。 |

本当に、唄のように風もないのにゆらゆら揺れる。かなり怖い。ふと、かなり前、わが宮崎の西都の速川神社でつり橋が落ちて

死傷者が出た話を思いだし、足早に渡り終えたスエさんだった。

渡り終えたところの売店で面白いものを売っていた。いも、豆腐そしてこんにゃくを串にさし、たっぷりの味噌をぬって焼いた田楽風の

串焼きで、「でこまわし」と書いてある。1本300円。甘辛い味噌が香ばしくてうまかった。何でも、回しながら焼く様子が、人形浄瑠璃の

木偶(でこ)を回すのに似ていることからこの名がついたという。なるほど、店で売られている様子をよく見てみると、いもが頭、豆腐が

胴体、そしてこんにゃくが腰の部分に見える。何人もの人間たちが、焼けた炭を囲んで、何やらヒソヒソと顔を見合わせて相談し合って

いるような、そんな楽しいイメージをもってしまった。

ここから少し後戻りし、北に向けて走っていく。道は更に険しくなってくる。眼下のはるか下に谷底が見える。ボンネットバスは

見事なハンドルさばきで、クネクネした狭い道路をときどき対向車との離合をしながら、走る。離合で更に川のほうに寄るものだから

左側に座っていた私は、ほとんど浮き上がったような状態で千尋の谷底を見させられて、かずら橋より更に深いスリルを味わった。

しばらく行くと、典型的な日本の秘境に場違いに思えるものが道路わきの岩に立っていた。切り立った断崖絶壁にオチンチンを

向けて西洋風の「小便小僧」君が立っている。このあたりは七曲という祖谷でも特に険しいところで、むかし村の若者たちが、この岩

にたち、肝試しの立ち小便をしていたとのこと。実際に像のそばから下を見てみると高所恐怖の私は身もすくむ思いがする。

ここで終点の池田に帰るバスを途中下車し、徒歩で少し戻ったところにある宿泊先の「ホテル祖谷温泉」に入った。

|

|

|

| でこまわし:甘味噌の風味がたまらない (HP「越後・佐渡食の風土記」提供) |

平家屋敷「西岡家」 | 平家屋敷の囲炉裏にて |

ケーブルカーで行く温泉

このホテルの一番の名物は、自前のケーブルカーで乗り着ける川のそばの露天風呂の温泉である。渓谷の湯(男湯)とせせらぎの

湯(女湯)という名がついている。

ホテルロビーの右側の出口にケーブルカー乗り場があった。係の人に案内されて乗り込むとほかに乗客はなく、ベルの音とともに

車体は約200m下の谷底めがけてゆっくりと下降しはじめた。40度ほどの傾斜ときいていたが、感覚的には垂直に落ちていく気がする。

思わず座席のはしを強く握りしめていた。数分後に着いた降車場から階段を下りたところに東屋風の屋根がついた露天風呂があった。

大学生らしい数人の客が石造りの湯船につかっている。

私も服を脱ぎ、お湯に足を入れてみた。(ぬっ、ぬるいっ!)思わず心の中で叫ぶ。おそらく40℃を下回っているだろう。もともと温泉の

場合、私は少しぬるめのお湯にゆっくりつかるのが好きだが、これはぬるすぎる。ふつう、お湯から出て、石に腰掛けたりして涼む客が

何人かはいるものだが、ここでは誰一人としてあがろうとしない。目をとじて、サラサラと流れるせせらぎに耳を傾けながら、ぬるいお湯に

結局1時間近くつかりっぱなしだった。ホテルに戻ってから、中の展望浴場にあらためて入ったが、こちらはちゃんと熱かった。従業員の

方の話によると、ぬるくて長湯をするのでかえって温泉の有効成分が体に十分染みこむのだそうだ。(ホントかいな?)

|

|

| 祖谷のかずら橋(2) | ケーブルカーで降りていく温泉 |

(15.02.09UP)

人形浄瑠璃と龍馬像(淡路・阿波・土佐 平成6年9月)

淡路島から阿波の国へ

関空から船に乗り換え、昼過ぎに淡路島の玄関口の洲本に着いた。淡路島は、古事記の国生み伝説に描かれており、「おのころ島」

・・・自ら固まった島という呼び名がある。国生みの夫婦神、イザナギ、イザナミがドロドロした地表をかき回して固まった最初の島と

いわれている。

早速、港のそばの淡路文化資料館に立ち寄った。確かに古くから開けていたところらしく、三角神獣鏡などの出土品、祭りなどに用いる

船だんじり、人形浄瑠璃の人形の首などが展示されている。

資料館を出てからバスに乗り、山間部を走りながら四国をめざす。阪神淡路大震災から1年余り・・・島の南側だったからか、復興が

早かったからか、震災の爪痕はバスの車窓からは感じなかった。

やがて海が見え始め、福良でバスを降りた。ここからうず潮の観潮船に乗り込む。乗船前に、「本日は潮の具合が良くないので、大きな

うず潮は期待できないかもしれません」というアナウンスがあり、実際にその通りとなって船を降りた。残念だった。

うず潮は小規模だったが、それでも雄大な大鳴門橋を見上げたり、アクティブな海面を眺めたりのミニ船旅は楽しめた。この海域は四国と

淡路島の距離がわずか1.3kmしか無いにもかかわらず、両側の瀬戸内海と紀伊水道の潮位差が2mにも達することがあるため、大きな

うず潮が生じるのだそうだ。

福良から再びバスに乗り、さっき海から見上げた大鳴門橋を実際に渡り四国に入った。日も傾いてあたりの空はすっかり夕焼けに染まる。

徳島側の岬の上にまさに沈もうとする夕日が、橋をシルエットにして浮かび上がらせる・・・バスの窓を開け、何枚もシャッターを切った。

やがてバスは6時過ぎに鳴門駅前に到着。ここから電車に乗換え、徳島駅に着いたのは7時を回っていた。

|

|

|

| 洲本港港 | 観潮船の上で | 大鳴門橋のシルエット |

とと様の名は阿波の十郎兵衛・・・

翌朝、ホテルを出てから市内バスに乗り、「阿波十郎兵衛屋敷」に向かう。人形浄瑠璃はTVで見たことはあったが、保存会の人たちが

本物の「傾城阿波鳴門」を見せてくれた。

傾城阿波鳴門・・・ご詠歌を歌いながら軒先に訪ねてきた幼い巡礼の少女が、実は3年前菜生き別れた我が子だった・・・日本人好みの

ストーリーのこの人形芝居は、徳島藩のために幕府の隠密対策の犠牲となった庄屋の実話がベースになっているらしい。たかが人形劇

と思って観劇していたスエさんだったが、愛らしい巡礼おゆみの声や動作、母を慕う気持ちなどにいつしか引き込まれ、ウルウルと

来るものがあった。

|

|

|

| 傾城阿波鳴門 | YouTubeから埋め込みを させてもらった傾城阿波鳴門 |

乱礁遊歩道 |

太平洋を見つめる中岡慎太郎の像

昼過ぎに徳島駅から電車に乗り、高知をの室戸を目指す。阿波から土佐にかけては、交通の便が良くない。牟岐で電車を乗り換え、

甲浦という寂しい駅からはバスになる。本数も極めて少ない。ようやくたどり着いた室戸の岬をちょっと回ったところに、今夜の宿の

「民宿太田」があった。夕方6時だった。

民宿に泊まるのは生まれて初めてだ。女将さんのほかに数名の女性たちだけでやっているみたいだった。客は3人の親子連れ、

5人の男性グループ、そして私の3組だけで、普通の家庭の居間のようなところで一緒に夕食を囲んだ。

翌朝、朝食前に宿の前を走る定期バスで数分の室戸岬まで行ってみた。このあたりの民家は小洒落た洋風建築が多く、庭も英国庭園風に

ガーデニングが行き届いている。灯台真下の道路沿いに、幕末の志士「中岡慎太郎」の像が眼前に広がる太平洋を見つめて建っていた。

慎太郎は室戸に近い土佐の旧北川村の出身で、坂本龍馬の盟友として共に薩長同盟成立に奔走したことで知られている。慶応3(1867)年、

京の宿近江屋で襲撃され、龍馬とともに明治維新をみることなく落命した。

いま、ドラマや映画でよく描かれている龍馬の最期の様子がリアルに伝えられているのは、彼の絶命後、重傷ながら慎太郎がまる1日間

生き延び、苦しい息の中から語り残したためといわれている。

慎太郎像が建つ場所から山手の方に室戸岬灯台があるはずだが、下からは何も見えない。登っていってみたかったが、宿に帰るバスの

時刻が気になってあきらめた。代わりに海岸のほうに降りてみた。大証の岩が埋め尽くされた細い隙間をくねくねと遊歩道が抜けている。

「乱礁遊歩道」と書かれた立札が建っていた。亜熱帯植物が群生し、高知もわが宮崎と同様に南国のイメージで売り出しているのがわかる。

それにしても室戸は、太平洋の海原に力強くせり出した男性的な岬だと思う。近くではキャンプしたらしいバイクツーリングの一団が

うろうろしている。若い人たちにも人気のあるスポットなのだろう。

|

|

|

| ガーデニングの 見本のような庭 |

慎太郎像 | 龍馬像 |

桂浜と龍馬像

宿に帰って朝食をいただき、チェックアウトしてバスを待った。室戸を通るバスの便は本当に少ない。私が待つ7時前のバスを逃すと、次は

10時ころになってしまう。10分ほど遅れてきたバスに飛び乗り、1回の乗り換えのあと、3時間ほどして高知の桂浜に着いた。

「月の名所は桂浜」と歌われたあの桂浜である。とくにどうということのない砂浜なのだが、近くに「坂本龍馬記念館」があり観光客が多い。

記念館には龍馬に関する展示物がいろいろあった。護身用のピストル、自筆の文書、薩長同盟の朱色の裏書き、船中八策、中でも、姉の乙女あてに、

妻おりょうとわが日向の高千穂の峰に登ったときの様子を絵入りで書き送った手紙は強く興味を惹かれた。

記念館を出て再び桂浜に行き、龍馬像と対面した。龍馬はあれだけの明治維新成立の功労者でありながら、維新後の明治期にはそれほど評価されて

いなかったらしい。何とか郷土の偉人を称えたいと、昭和初期に地元の青年たちがこの像を建てたらしい。

同じとき、同じ場所で暗殺された龍馬と中岡慎太郎が、像となりいまも桂浜、室戸それぞれの場所で広い太平洋を見つめていることに、感慨を

覚えた旅だった。 (14.12.10UP)