ぶらり旅

(大和・南紀の旅)

|

ぶらり旅 |

まほろば編 (大和・南紀の旅) |

|

||

|

春の東大寺(奈良) |

ああ 大和にし あらましかば、 いま神無月 うは葉散り透く神無備の森の小径を、 あかつき露に髪ぬれて、往きこそかよへ、 斑鳩へ 平群のおほ野、高草の 黄金の海とゆらゆる日、 塵居の窓の うは白み、日ざしの淡に、 いにしへ代の珍の御経の黄金文字、 百済緒琴に、斎ひ瓮に、彩画の壁に 見ぞ恍くる柱がくれのたたずまひ、 常花かざす藝の宮、斎殿深に、 焚きくゆる香ぞ、さながらの八塩折 美酒の甕のまよはしに、 さこそは酔はめ |

新墾路の切畑に、 赤ら橘 葉がくれに、ほのめく日なか、 そことも知らぬ静歌の美し音色に、 目移しの、ふとこそ見まし、黄鶲の あり樹の枝に、矮人の楽人めきし 戯ればみを 尾羽身がろさのともすれば、 葉の漂ひとひるがへり、 籬に、木の間に、--これやまた、 野の法子児の 化のものか、夕寺深に声ぶりの、 読経や、--今か、静こころ、 そぞろありきの在り人の 魂にしも泌み入らめ |

日は木がくれて、諸とびら ゆるにきしめく夢殿の夕庭寒に、 そそ走りゆく乾反葉の 白膠木、榎、楝、名こそあれ、葉広菩提樹、 道ゆきのさざめき、諳に聞きほくる 石廻廊のたたずまひ、振りさけ見れば、 高塔や、九輪の錆に入日かげ、 花に照り添ふ夕ながめ、 さながら、緇衣の裾ながに地に曳きはへし、 そのかみの学生めきし浮歩み、-- ああ大和にしあらましかば、 今日神無月、日のゆふべ、 聖ごころの暫しをも、 知らましを、身に 薄田泣菫 「ああ大和にしあらましかば」) (薄田泣菫 「ああ大和にしあらましかば」) |

![]() 晩秋の飛鳥の里(明日香村 平成26年11月)

晩秋の飛鳥の里(明日香村 平成26年11月)

|

|

| 歴史マニアの私にとって、日本古代史に欠かせない地「飛鳥」は、結構な回数訪れています。巨石の遺跡とお寺と古墳しか 無いと言ってしまえばそれまでですが、中大兄皇子が、額田王が、蘇我入鹿が、中臣鎌足が、千数百年の昔、甘樫丘から 眺められるこの一帯に確実に生活をしていたと考えるだけで、私は心の底から湧き上がる興奮を覚えます。 いつもは一人旅ですが、今回は初めて妻と一緒に来てみました。季節は晩秋・・・天気も良く、空気も凛と澄んで、 いにしえの里のウォーキングを堪能してきました。 |

|

|

|

| 風になびくススキ、木にたった1個残った柿の実、収穫を終えた田んぼの稲積み、遥か古代から繰り返されてきた秋の風景・・・ | ||

|

|

| 甘樫丘(あまかしのおか) | 石舞台古墳と妻 |

|

|

|

| 当時のままの姿の飛鳥寺の仏様 | 昼食は、石舞台前の茶屋で、古代米の 定食をいただきました。 |

甘樫丘の展望台への登り道。妻の元気が ここで途切れて、断念しました。 |

|

| (28.12.05Up) |

|

奈良の吉野山に行って きました。言わずと知れた 桜の名所です。 吉野町観光協会の満開 予想日と、私が訪ねた 日がぴったり一致しました。 しかも雲一つない晴天、 そして平日だったことも あり人出はそれほどでも なく・・本当にラッキーでした。 吉野山の桜は、ふもとの ほうから、下千本⇒ 中千本⇒上千本⇒ 奥千本と開花していきます。 “千本”といいますが、実際 は何と200種、3万本 だそうです。 私の下手な腕前でもそれなりの 写真が撮れました。浮き立つ心で 散策した桜、桜、また桜の情景を お楽しみください。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(25..04.11UP)

冬の陽だまり(大和地方 平成16年12月)

この年齢になって旅をすると、大勢の人でごった返す観光地が、だんだんと苦手になってきます。かといって全く人の気配がない

山の頂上(登山)、大海原(セーリング)も生来すきではありません。できれば殆どが地元の人たちだけが往来していて、歴史の息遣い

が感じられる場所や、季節を選んで旅をしたい・・・そんなわがままな気持ちになることもあります。

というわけで、仕事の休みが取れた年末の数日、師走のあわただしさを逃れるように、奈良の大和地方を旅しました。まず、室生寺、

長谷寺などの古刹めぐり、さらには我が国最初の道路といわれる三輪地方の「山野辺の道」・・・寒空の下の行程でしたが、天気もよく

ときには陽だまりに包まれながらの旅となりました。

①女人高野・初瀬詣で(室生寺・長谷寺)

|

||

| 奈良・・大和地方は日本で最も古くから仏教が伝わったところなので、もちろんたくさんのお寺が点在しています。 今回は、大野寺→室生寺→長谷寺と訪ね歩きました。かなり寒い一日で、年末だったこともあり人の気配がほとんどない 中での参詣でしたが、古刹の静かなたたずまいの中に身を委ねるのもなかなかいいもんだと思いました。 (だんだんと私も老境になりつつあるのかも・・・)まずは、大野寺そして女人高野と呼ばれる室生寺の旅からご覧ください。 |

||

|

|

|

| 室生寺へ向かう山道の入り口にあるのが、大野寺。裏の川にはデッかい 磨崖仏が彫られています。人の気配はほとんどなく、静かでひなびたお寺でした。 |

バスでやっと女人高野・・・・ 室生寺の山門に着きました。 |

|

|

|

|

|

| 昔のままの石段です | 平成10年の台風による倒木で大きな被害を受け、4年前に修復されたばかりの五重塔 | ||

|

|

|

| 先人たちの祈りの気持ちを今に伝える石仏が至る所に・・・・・ | 門前町とはいえないほどの小さな集落 | |

|

近鉄大阪線のはせでら駅から歩いて 15分ほどで長谷寺の山門です。開山は 西暦686年と古く、何度も戦火や火災に 見舞われてきました。 古くは初瀬寺ともいい、全国200万 人の檀信徒の間では「初瀬詣で」と いわれているそうです。 そういえば鎌倉の大仏があるお寺も 長谷寺ですが、調べてみると、長谷寺の名を持つ寺は全国に二百数十か所 あるそうです。いずれも「長谷観音」 信仰としてつながりがあるそうです。 |

|

|

||

|

|

|

| 長谷の門前町 | 紅葉は盛りを過ぎてました | 奉納されたわらじ |

|

||

| 長谷寺の登廊は399段ですが、ゆるやかなので肥満体の私も息を切らせずに登れました。重要文化財だそうです。 |

||

|

大野寺、室生寺、長谷寺と大和地方 の古寺を訪ねて思ったのですが、 気持ちが定まってくるというか、小さな ことにこだわらなくなってくる自分に 気づきます。 私はとりたてて宗教にのめり込むほう ではなく、むしろ無信心に近い男だと 思うのですが、山門をくぐり、登廊を登り 本尊の前で手を合わせるという人並み の行為をしていくうちに、そうしている 自分がとても好きになってきました。 神さまや仏様を信じるということは、 結局自分自身を信じるということかも しれないなと、この頃よく考えます。 |

|

②山の辺の道をゆく(三輪地方)

|

|

大和は 国のまほろば たたなづく青垣 やまごもれる 大和しうるわし

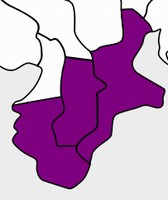

まんなかにあって、どの国よりもすばらしいわがヤマトの国よ 【仏教伝来の地】 |

|

|

← 平 仮 名 で 書 か れ た 古 い 道 標 |

|

← 石 畳 の 道 が の ど か に 続 く |

|

← 平 等 寺 の 山 門 |

|||||||

| 「仏教伝来地の碑」からスタート | |||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

|

← 道 は 次 第 に 狭 く な っ て き た |

| 狭井神社 | 狭井神社の御神水 | ||

【ゆず売りのおばあさん】 道はますます狭くなってきて、自転車から転げ落ちそうになることが時々あった。玄賓庵のそばの道ばたに、一人の おばあさんが座っている。箱の上に新聞紙を置いて、黄色い果物の入ったビニール袋をいくつか並べている。汗を 拭きつつ自転車から降り、「こんにちは」と声をかけると、にっこりと微笑んでくれた。ビニールの中身は、どうやら ゆずのようである。 「玄賓庵はこの近くですか?」と聞くと、笑顔を崩さずに、黙ってそばの土塀を指さした。まるで古代人がタイムスリップ してきたかのようなおばあさんだった・・・それにしても人通りがあまりないように思うのだけど、ゆずは売れるのだろうか? お節介な心配をしてしまった。 【玄賓庵(げんぴあん)】 平安時代に、桓武天皇の親任厚かった玄賓僧都が開いた庵。高僧を訪ねてきた美女が、実は三輪明神の化身 だったというストーリーの謡曲「三輪」は、この玄賓をモデルにしたものという。朝廷から高い位を授けようという話が あったのを断って、三輪の地に隠棲したとのこと。石垣の上の長く白い土塀が玄賓の生き方と同じように清楚な イメージを与えている。 |

|||

|

|

|

| ゆずを道ばたで売っていたおばあさん | 玄賓庵(げんぴあん)の塀 | ひょっこりと古代人とすれ違いそう・・・ |

【桧原神社・茶店にて】 玄賓庵を過ぎると、三つの鳥居が珍しい桧原神社に出る。境内の奥に、真ん中の大きな鳥居の両脇にやや小さな 鳥居が従者のように建っている。ヤマト朝廷の主神「アマテラスオオミカミ」は最初この神社に祭られていたそうだが、 三輪王朝の時代に、今の伊勢地方にお移ししたため、この神社は「元伊勢」というようになったという。 神社の前に、小さな茶店があったので立ち寄って一休みした。「にゅうめん」、「わらび餅」、「山椒の実」、 「吉野の葛」など土地の名産が並べられている店先で、面白い看板を見つけた。「春夏冬中」と書かれた大きな 木の板である。漢方薬か何かの名前かなと必死で考えた。春夏秋冬が春夏冬ということは・・・・・・「秋がない」・・ 「あきない」・・「商い」、そう「商い中」ということか! 大発見をしたような気持ちで「商い中でしょう?」と看板を 指さして言う私に、店のおばさんは、大して面白くもないという顔で「えぇ」と小さく答えただけだった。 (こんな時は一緒に喜んでくれればよいのに)と思いつつ、再び自転車をこぎ始めたスエさんだった。 |

||

|

|

|

| 桧原神社前の茶店 | 干し柿が下がった民家に立ち寄る老夫婦 | たわわに実ったミカンの木 |

【みかん】 道が平地に近づくと、みかん山が多くなってきた。今がちょうど収穫時期らしく、どの木もたわわに実っている。 すでに自転車をこぎ続けて2時間余り・・・乾いたのどが、ジューシーなみかんを求め始めていた。まさか木から こっそり失敬するわけにもいかず、眺めながらしばらく行くと、おあつらえむきに、無人販売所があった。 もぎたての大きなみかんが、ビニールの袋に5~6個入って、何と100円で売られている(!) 迷わず、自転車を止め、100円玉を用意された筒の中に入れて、有り難く1袋をいただいた。近くの石垣の 上にこしかけさっそく皮をむいて噛みしめる。冬の寒さに適度に冷やされた果汁が、体中にしみわたる気がした。 瞬く間に3個食べてしまったが、残りがけっこうかさばって、自転車をこぐのに邪魔になる。仕方なく、付近を 歩いていたハイカーの2人づれにあげてしまったが、本当にうまいみかんだった。 【景行天皇陵】 山の辺の道は、古墳の宝庫といわれている。卑弥呼の墓ではと騒がれた箸墓古墳、継体天皇の 皇后タシラカヒメミコの墓といわれる衾田陵、そして三輪王朝の崇神・景行両天皇の陵などがある。 道が幹線道路(国道169号線)の近くになってきたとき、広い田んぼの真ん中に、堀に囲まれた大きな 景行天皇陵が見えてきた。全長300mの堂々とした前方後円墳である。景行天皇は息子のヤマトタケルと 並んで、ヤマト王権拡大のための遠征の象徴的存在の天皇である。史実かどうかは別にして、九州にも遠征して きたといわれ、わが宮崎の都城地方にいた豪族「諸県君(もろかたのきみ)」の娘であった絶世の美女 「髪長媛(かみながひめ)」を后にしたとの伝説があり、髪長媛がお化粧に使ったといわれる泉が今も湧き出している。 |

||

|

|

|

| 景行天皇陵 | 古墳と田園の心地よい調和 | 崇神天皇陵を眺めるカップル |

【崇神天皇陵】 景行天皇陵と同じく、大きな堀に囲まれた前方後円墳。崇神天皇は第10代。この三輪の地に初めて古代王権を 確立した天皇といわれている。日本の古称「大和」が歌に詠まれるときの枕詞が「敷島」だが、この天皇の宮があった 「磯城島(しきしま)」から来ているという。 実在した最初の天皇といわれ、魏志倭人伝に出てくる邪馬台国の女王「卑弥呼」の共同統治者であった弟の 男王だったのではないかという説もあるらしい。 堀の堤防のところに望遠鏡をもった若いカップルがいた。古墳そのものを観察しているのか、堀の水鳥を 目的としたバードウォッチングかよくわからなかったが、一心に見つめる様は、研究目的の学者さんたちのようにも 思えた。 【古代王朝について】 山の辺の道(正確には南半分)と関わりの深い三輪王朝のことを考えてみるために、いくつかの古代史の 史書をよんでみて、古代王朝の移り変わりが自分なりに整理できたように思える。125代という歴代の天皇の 系図をみると、最初の実在の王権といわれるのは、10代崇神からの14代仲哀までの三輪王朝だが、 初代神武から9代開化についても、三輪山の南西に位置する葛城山のふもと、御所市、葛城市の一帯に、 5代孝昭、6代孝安などの実在しないはずの天皇陵や初代神武の神社などがあり、架空といわれつつも、 「葛城王朝」としての遺跡が存在している。また三輪王朝のあとは、巨大古墳で知られる応神、仁徳の 河内王朝、現在の皇室につながる継体王朝が続いている。 葛城、三輪、河内という3王朝のそれぞれの祖である「神武」、「崇神」、「応神」の3人にしかない「神」という おくり名、4つ目の王朝の祖である天皇の「継体(形を継ぐ)」の意味深なおくり名、そしてそれぞれの王朝の 間にある記紀の不自然な記述(※下記①~③)から、何らかの「王朝交代劇」があったと推定されているようだ。 ①崇神天皇は前代開花天皇の皇太子だったとされているが、即位直後にヤマトの神である大物主神や 倭大国魂神などの八十万の神を祭らねばならなかったり、全国的に反乱が起こって四道将軍を派遣しなければ ならなかったりの大混乱が起きた。 ②三輪王朝最後の仲哀天皇は、朝鮮征伐を行うべしとの神のお告げを無視したために、突然死んでしまい、 妊娠中であった夫人の神功皇后が出産を送らせつつ朝鮮に出兵し、帰国後に河内王朝の祖である応神天皇を 出産した。 ③河内王朝最後の武烈天皇は暴君であったため暗殺され、跡継ぎがいなくなったため、越後の国から応神天皇の 子孫(とされる・・・ほとんど他人)継体天皇が、武烈の姉妹を后にして即位し、今の皇室につながる継体王朝を 開いた。 |

||

道ならぬ恋のつらさを、 河内王朝仁徳天皇の妃、 磐之媛になぞらえてうたった 名曲「平城山(ならやま)」。 You Tubeから貼りました。 コーラスグループ「フォレスタ」の 歌唱です。聞いてみてください。 |

(19.06.02UP)

剣豪の里・忍者の村(柳生~伊賀 平成16年12月)

今回は、大好きな時代劇によく出てくる柳生と伊賀上野を旅してみた。剣豪や忍者が出てくるドラマの本場である。小学生

の頃、映りの悪い白黒テレビにかじりついて夢中で見ていたことを思い出す。

伊丹空港から大阪のなんば駅に出て、近鉄線できんてつ奈良駅に着いた。柳生行きのバスは空いていて、年配者数名

のグループの人たちだけだった。奈良市街を過ぎて、バスは次第に山道に入り込んでいく。前のほうの座席に陣取った

じいちゃん、ばあちゃんたちのおしゃべりがさっきから続いている。

「そやなァ・・」 「いやぁ カナンワ・・・」 「へえ ソーカ?」 そのうち菓子パンやみかんが配られておしゃべりはますます

賑やかになってくる。こんな場面に関西弁は本当によく似合う。

山道沿いの林はすっかり葉が落ちて寂しげな冬景色が続く。40分ほどで柳生の里に着いた。かつて徳川将軍の剣法

指南役として名をはせた柳生一族発祥の地である。想像していたよりもはるかに落ち着いたたたずまいだ。今風の観光地

らしい「造られた」雰囲気がまるでない。ある意味江戸時代初期の山里がそのままタイムスリップしてきたかのようである。

まずは家老屋敷に行ってみる。足軽として柳生藩につかえ、後にその才を認められて家老にまで登り詰めた「小山田主鈴」

の屋敷である。この屋敷は時代がくだって作家の山岡荘八氏の別荘となり、柳生宗矩をテーマにした名作「春の坂道」の

構想が練られた。

石段を登りあがった高台に建っていて、周囲を勇壮な石垣に囲まれている。白壁と質素な屋根瓦には派手なところが少しも

なく、いかにも武芸でならした藩の屋敷にふさわしい。庭も見事である。屋敷内には柳生家ゆかりの品やや山岡文学の資料

が展示されていたが、TVなどですでに有名になった家紋「二蓋笠」があしらわれた大きな長持がとくに目を引いた。

|

|

|

| 静かなたたずまいの柳生の里 | 家老屋敷 | 柳生家の家紋「二蓋笠」 |

家老屋敷を出てしばらくウロウロしていると、中学校らしい校舎が見えてきた。裏の小さな道を少し登ったところの建物から、

黄色いかけ声が聞こえている。入り口の窓からのぞいてみると、かなりの数の少年・少女たちが剣道の稽古の真っ最中だった。

さすがに剣豪の里、それほど広くない道場だが、気合いの入った鋭い打ち込みがあちこちで繰り広げられている。

思わず見とれていると先生らしい男性の険しい視線に気づいた。イヤな事件が起こる今のご時世だから、変なオヤジが

のぞいていると思ったのかもしれない。昔のくせ者のように「手打ち」にされるとかなわないので、深々と会釈をしてその場を

あとにした。

剣道場から延びる山道の脇に、小さなひさしの付いた木製の標示物が立っている。近寄ってみるとビニールに入った大根や

菜っぱなどがたくさん架けられ、「1個100円」と書かれた貯金箱のような竹の筒が下がっていた。地元の人たちが作った無人

販売所なのだろう。宮崎の山村でもよく見られるが、商品を寝かせて置いたものが多い。こんな風に1個1個下げた形にして

おくと売れ具合も分かるし、釘からはずす手間が必要な分、不逞のやからのお金を入れずに持ち去るという行為が、防げる

のかもしれない。

野菜などと並んでおもしろいものが吊されているのに気づいた。少し太めの竹串に、10個ほどの小ぶりの干し柿が横一文字

に貫かれてサランラップにくるまれている。ピンからキリまであるんだろうが、干し柿はスーパーなどで売られているのを見ると

けっこう高い。「市田柿」などのいわゆるブランド品になると5~6個で千円前後の値がついている。ホントに表示してあるように

100円なんだろうか?私は品物の周辺を見渡したが「1個100円」以外の表示は何もない・・・とするとこの干し柿は10個で

わずか100円! 食い意地のはった私は2セット取ってリュックにしまい、料金200円と、感謝の意味の100円を竹の筒に

入れて立ち去った。この干し柿は今回の旅のあいだ、私の密かな楽しみとなった。

|

|

|

| 家老屋敷の縁側 | 柿を買った無人販売所 | 全て1個100円でした |

次に行ってみたのが「十兵衛杉」。宗矩の息子で、よく剣豪として出てくる柳生十兵衛が諸国に武者修行に出る前に植えた

ものだという。残念ながら落雷で枯れてしまったらしいが、枯れたなりに、すっと延びた立ち姿が潔い武士の心を現しているように

見えた。

もう一つ剣豪の里らしいモニュメントに興味を惹かれた。「一刀石」といい、宗矩の父「柳生石舟斎」が天狗と勝負して一刀

両断にしたところ実はこの岩だったという伝説が残る。岩は石舟斎の見事な太刀筋を示すかのように真ん中からまっぷたつに

割れていた。

|

|

|

| 枯れてしまった十兵衛杉 | 寂しい山道にあった一刀岩 | その名も十兵衛食堂 |

わずか数時間の滞在だったが、遅い昼食を摂った十兵衛食堂を出てそばのバス停から乗車し、再び奈良市内に戻った。

ここから関西本線、近鉄伊賀線と乗り継ぎ、上野市に下車した。駅の北側一帯に忍者屋敷、お城、芭蕉記念館などの

みどころがコンパクトに集まっている。

まずは忍者屋敷へと足を向けた。上野は伊賀忍法の発祥の地である。忍者というと「隠密剣士」を思い出す。小学生の頃、

民放で放映されていたTV番組で、主演は「月光仮面」でも人気があった俳優大瀬康一。たしか徳川将軍の親戚だった若侍が、

幕府の密命を帯びて各地を探索する隠密剣士となり、伊賀・甲賀・風魔といった忍者軍団と渡り合うといった内容だった。

隠密剣士の子分「霧の遁兵衛」が見せた忍者走り・・・腰をかがめて左手を腰の後ろに付け、足を少し開き気味にしての、

あの独特の走り方や、左手にのせたたくさんの手裏剣を右手でこするようにして次々と繰り出しす投げ方は、学校でよくまねを

していた。(そんな投げ方の手裏剣では、とても相手は倒せないのではと、今になったら思います)

もう一つ覚えているのが風呂敷を用いた覆面。目だけを出し、頭や口の部分を隠して巻くと忍者になったし、頭の上に箸を

1本、横向きに乗せて巻くと、両側に張りが生まれてもうひとつのヒーロー「鞍馬天狗」になった。ランドセルではなく風呂敷だけ

で登校する始業式や終業式の登下校中には、こんな忍者や鞍馬天狗があちこちで見られた。

|

|

|

| 忍者屋敷 | するりと抜け出す「くの一」 | 手裏剣と忍者刀・・・懐かしい |

そんなこんなを思い出しながら忍者屋敷に着くと、満面笑顔の「くの一」さんが出迎えてくれた。「く」「ノ」「一」を組み立てると「女」

・・・女性の忍びの者をこう呼んだらしい。客は私ひとりだったらしく、1対1の説明を受けた。外見はふつうの屋敷だが、ドンデン

返しで身を隠せる戸や、こっそりと抜けられる床下の逃げ道、板敷きの下に隠した刀や手裏剣・・・くの一さんの実演付き説明が

とても面白かった。ドンデン返しで隠れる術を私もマネしてみたのだが、巨体が裏側のすき間に入らないという悲しい事実が判明

しただけだった。

忍者屋敷を出て、林の中を少し奥に行くと、きのこを二つ重ねにしたような奇妙な建物が見えてきた。「俳聖殿」といい、この地の

出身である松尾芭蕉の旅姿をモチーフにしたものだという。中には入れなかったが、夕日をあびて立つ姿は、なるほど芭蕉の

行脚姿に見えてきた。

俳聖といわれる芭蕉は、実は伊賀者の忍者だったという説がある。奥の細道の紀行も実は他藩を探るためのスパイ旅行だった

とまことしやかにいう人もいると聞く。忍者屋敷と俳聖殿がこんなに近くにあるのを見ると、芭蕉=忍者伝説もアリかなと思ってしまう。

|

|

|

| 芭蕉の旅姿を模したという俳聖殿 | くの一顔でホームに飛び込んできた電車 | ホテルのベッドに折り紙の手裏剣が・・・ |

さて、この日の宿「ルートイン伊賀上野」でちょっと楽しいことがあった。きれいにメイキングされたベッドの上に「私が準備しました」

とのメッセージが添えられている・・・これはよくあることだが、その横に何と折り紙の手裏剣(!)がさりげなく置かれている。さすが

忍者のまちだ。その夜は隠密剣士や忍者部隊月光の夢でもみるかなと思ったが、疲れで爆睡してしまったスエさんだった。

(17.03.01UP)

猛暑の中、お伊勢参り(伊勢神宮~志摩スペイン村 平成12年7月)

|

|

| 宇治橋の鳥居 | 伊勢内宮 |

参拝のあと、宇治橋を渡り鳥居をくぐると、門前町として開けた「おはらい町」が江戸時代の

情緒を残して広がっている。このおはらい町という名前は、伊勢神宮に代わって、「神楽」を

取り仕切ったことに由来するという。先日TVのドキュメントで、一時期さびれていたおはらい町が、

見事に復興した話が取り上げられていた。たしかにどこでもお寺や神社の門前町というのは、参拝を

目的とした観光の添え物的存在で、客の動きも往復するだけの直線運動である。伊勢では、地元が

伊勢市と協力して早くから「まちなみ保全」の取り組みを行い、往時の「お伊勢まいり」の雰囲気を

復元することを目的として、電柱の撤去、石畳の敷設などを進めていったらしい。

びっくりしたのは、有名な赤福グループの社長さんが、町並み保全の障害となる鉄筋コンクリートの

自社ビル(たしか数階だてだった)の、それもまだ十分使える建物を思い切って取り壊したという

話題だった。

今、町はみごとによみがえり、歩いても肩がぶつかりあうほどの賑わいになっている。名物の

伊勢うどん、赤福餅などを商う食堂や土産物屋だけでなく、会社の事務所、銀行、薬屋なども伝統的な

家屋で営業されている。考えてみると、伊勢神宮も含めたこの通り一帯も、かつて江戸期に国民的行事と

してあった「お伊勢参り」を建物ごと再現・展示する博物館といってよいのかもしれない。

|

|

|

| おはらい町通り(昔の参道) | 古い家並みがそのまま残っている | 「蘇民将来子孫家門」のしめ飾り |

ふと、入った横道の古い建物を見ると、玄関に何と夏の真っ盛りだというのに、しめ飾りがさがっている。

つけられた木札には、「門」という字を割る形で「蘇民将来子孫家」という文字が書かれている。私は最初、

(神さまが正月だけでなく年中いるところだから飾りを欠かさないのかな)と思ったが、よく考えると

それは伊勢でなく出雲の神無月の話だったと思い出し、こんがらがって判らなくなった。

あとで調べてみると、こんな伝説があった。

裕福な巨旦将来の家で一夜の宿を請うたが、断られてしまった。 しかたなく巨旦の兄で、貧しい暮らしの蘇民将来に頼んだところ 快く泊めてもらえた。翌日ミコトは蘇民に、今後は茅の輪の護符を 身につけるよう教えて去った。この護符のおかげで蘇民とその家族は 以後悪疫を免れることができた。それ以後、この地方では災難を 逃れるため各戸の玄関に「蘇民の子孫の家ですよ」という意味の 「蘇民将来子孫家門」と書く風習が広まったという。 |

貧しい身なりの貴人を泊める、泊めないというストーリーは謡曲「鉢の木」や他の民話にもあるし、

我が宮崎の日向市にも弘法大師にまつわる話(おくらが浜とおかねが浜)が伝わっている。

そして、貧しくて心がけのいい者のみが、疫病や災害から免れるいうのは、聖書の「ノアの箱船」や

「ソドムとゴモラ」にも出てくる。人類の大移動があったはるか昔に伝わったものなのか、それとも

似たような話がそれぞれの地で発生したものか、興味はつきない。

|

|

|

| たまには仲良く | 本物のイチゴシロップや黒蜜のかき氷 (猛暑の中、うまかった) |

まぼろしの「赤福氷」を 食べられずに残念 |

以下、伊勢での思い出は、食い物に関することばかり。

ちょうど昼時だったので、伊勢うどんを食べてみた。運ばれてきた丼には、何と汁がない。

太めの柔らかそうな麺の上に、真っ黒な醤油がかけられ、ネギがたっぷりと添えられている。

九州の薄い色のうどんに慣れた私には、正直言って「エッ!」という感じだったが、店の人に

いわれたとおり、麺とネギを黒いたれにからめるようにして口に運ぶと、甘辛い味で結構いける。

それにしても、この日も暑かった。カンカン照りの上に、石畳から上がる熱気と、人いきれで

フラフラになりそうである。ふと出店になっている甘いもの処をみると冷たそうなかき氷を

食べている人たちが多い。たまらず中に入り、娘は「イチゴ」、私は「黒蜜」を注文して

食べた。どちらも本物のイチゴ果汁と黒砂糖を使っており、くどくなくて、疲れた体の

糖分補給にもなった。このかき氷はそれなりにうまかったのだが、あとで聞くところによると、

伊勢では、夏季限定で「赤福氷」なるものが食されているのだそうだ。何でも抹茶のかき氷に

名物赤福餅をアレンジしたもので、「宇治金時」の仲間のようだ。かき氷に目がない私としては、

これを食わずに帰ってしまったことが残念でならない。まぼろしの味「赤福氷」・・・憧れは

強くなるばかり。ぜひまた伊勢に行ってこいつを食し、わが南九州の「白熊」との味比べを

してみたい。

オラ!エスパーニャ(志摩スペイン村)

伊勢から南下し、鳥羽を過ぎると、スペインをテーマにした「志摩スペイン村

パルケエスパーニャ」に着く。今回の旅のカンカン照りの天気が、一番似合うテーマパークである。

遠い情熱の国スペインそのものを身近に展示している「青空の下の博物館」である。

闘牛、フラメンコ、無敵艦隊・・・・スペインについてはこのくらいしか知らない私ったから

色々勉強になった。・・・・・・それにしても、とにかく暑かった!

|

|

|

| エスパーニャ通り | マヨール広場 | ハビエル城博物館(遠景) |

|

|

|

| クエントスの森 | サンタクルス通り | フラメンコダンサーたち |

|

|

|

| ハビエル城博物館 | 教会 | ご存じドンキホーテ |

(15.02.22UP)

紀伊半島ど真ん中の旅(高野山~十津川 平成11年9月)

近畿地方にあって、太平洋に突き出た我が国最大の半島、紀伊半島・・・・・海岸沿いを走る紀勢本線沿いを旅することは多いが、

今回は紀州山地深く分け入り、高野山から五条を経て秘境十津川に至る旅を楽しんだ。

①弘法大師のふところに眠る(高野山)

真言宗-空海-弘法大師-高野山-金剛峯寺そして、天台宗-最澄-伝教大師-比叡山-延暦寺・・・・・日本史の授業で、

二つの平安密教を対比させつつ丸暗記した覚えがある。とくに弘法大師については、水にまつわる伝説などが各地に存在し、

お大師さんを信仰する人が多いことなど、今も日本人の心のよりどころの一つといってもよい。

大阪のなんば駅から南海高野線で終点「極楽橋」まで行き、ケーブルカーで登ると、そこはもう真言密教の修業道場「高野山」

である。総本山の金剛峯寺周辺を歩くと、ピンクの傘をさしたお遍路さんたちの一団とすれ違った。そういえば、四国八十八カ所の

霊場巡りも弘法大師が開いたものだという。若いお坊さんたちの姿も目につく。何でも明治の頃から、「高野山大学」が設置され

密教などの講義が行われているという。

|

|

|

| 総本山「金剛峯寺」 | お遍路さんの一団とすれ違う | 奥の院の参道 |

金剛峰寺を過ぎて更に東に進むと「奥の院」の参道に出る。ここは「お墓のプロムナード」である。約2kmにわたり、両側に

お墓が延々と続いている。色んな墓地を見てきたが、これほどの規模のものは初めてだ。お墓というと寂しくて薄気味悪い

イメージになりがちだが、こんなにたくさんあると賑やかだしユニークなものも数多くあり、なかなか見飽きない。ゆっくりと歩を

進めながら見ていった。印象に残ったものを、いくつか例にあげると・・・・・

①亡き母を慕う碑:母情という題の亡くなったお母さんを慕う歌が記されている。なかなか切ない歌だ。

「幼な期に 雪どけとともに母は逝く 瞼の面影 探すむなしさ」

②夫婦の姿:名前をきくとすぐ製品が頭に浮かぶコーヒー会社「U珈琲」の、おそらくオーナー夫妻と思われるご夫婦がソファで

くつろぐ姿をかたどったお墓があり、横には石でできた大きなコーヒーカップが置かれている。

③有名な「F助足袋」の石の人形がある墓

④意味がよくわからないが、ロケットが建っている墓

⑤結城秀康や千姫など歴史上の人物の墓

ふと、この年の初めに他界した父のお墓を建てるときのことを思い出した。父の終の棲家となるお墓だから、人並み以上に立派な

ものを建ててやりたいという気持ちもあった。だが、いっぽうで、生前の父自身は派手なお墓というものに否定的なことを言っていた。

たしかに私も、たった一坪ほどの土地に、「○○家之墓」と記され、そのままでは水かけや拭きあげもできないほど背の高い墓石、

「○○家」と刻まれた家紋入りの花立て、更に念を入れて「○○家」とある門標、「○○家霊標」という書き出しの霊標、ばかでかい

2基の灯籠などが足の踏み場もないほどギッシリと詰め込まれて、ご丁寧に大げさな石の手すりで囲まれた墓地のパンフをみたとき、

「無粋で野暮だな」という印象をもった。あの合理的な考え方をした父が、粋だった父が、こんな野暮なお墓に入りたいはずはないと

確信した私は、結局母や妹・弟たちと話し合って、小さいけれど石だけは黒みかげの最高のものを使って、こじんまりした墓を建てた。

今、この奥の院の参道のお墓たちを見ると、本当に千差万別だけど、「自分は、弘法大師のそばで、こんな風に眠りたい」という

自分自身の主張がはっきりしている。度肝を抜かれるものもあるけれど、それぞれに眠る人たちが生前歩いてきた道というものを

表現している。終の棲家というものを色々考えさせられた高野山の旅だった。(15.02.22UP)

|

|

|

| 母を追慕する碑 | コーヒー会社のオーナーの墓 | 家康の次男「結城秀康」の墓 |

②秘境ルート168(十津川)

五条で一泊したのち、レンタカーでーを借り国道168号線をひたすら南下すること数時間、奈良の秘境「十津川」に至った。

十津川村といえば、古来「鳥も通わぬ里」といわれたほどの辺境の地であり、明治期の大水害をきっかけとした北海道への集団移住

そして「新十津川」の開村と苦難に満ちた開墾生活がTVドラマ化されて有名になった。でも私としては、そのまま残った人たちが

どのようにもとの十津川で生活していったのだろうということにむしろ興味があった。

明治22年の水害による犠牲、そして新十津川への移住により、人口が激減した十津川郷は、翌明治23年、北十津川村・

十津川花園村・中十津川村・東十津川村・南十津川村・西十津川村の6つの村が合併して、こちらも「新しい」十津川村が

発足したのだそうだ。去った者も残った者もともに苦難の道を歩んで、結局は2つの「新」十津川をつくったわけである。火山の噴火や

風水害などの自然災害が1つの村を消滅させるといった事例は歴史上よくきくが、逆に2つの村に転生したという事実は珍しいこと

なのかもしれない。

たしかに、十津川へと通じる168号線は、狭いところ、急カーブなど険しい難所がけっこうある。道路沿いに流れる十津川流域は

それなりに美しい風景が次々に現れるのに、運転に気を遣ってじっくり眺めるどころではない。途中、「西吉野」、「大塔」という

南北朝時代を連想させる名前の村を通った。そういえばこの地域の東隣は後醍醐天皇や大塔宮護良親王ゆかりの吉野地方なのだ。

改めて紀伊半島のどまんなかの隠れ里を走っているのだと気づく。あとで知ったのだが、西吉野村には、南朝方の武将北畠親房が、

誰にも邪魔されない理想郷づくりをめざしたという伝説があり、歴史作家童門冬二氏が著書「西吉野朝太平記」に取り上げて

いるという。(いつか読もうと思っていましたが、未読のままズルズルになっている怠惰なスエさんです。)

静かな山里「大塔村」を過ぎて、谷瀬の吊り橋に着く。全長300mもの吊り橋が、川の水面から約50mの高さのところに張られ、

歩くところは幅約1mしかない。渡り始めると自分やほかの人の歩くリズムでゆらゆらと揺れる。高所恐怖の私は、情けないことに、

10mほど進んだ

ところでギブアップしてしまった。(実のところスエさんは、わが宮崎の綾町にある照葉吊り橋もなかなか渡れないのです。)

この吊り橋は、観光だけでなく地元の人たちがふだん使う生活のための橋らしく、自転車でスイスイ渡る人もいるとのことである。

とても信じられないが・・・・・私が見るかぎりこわごわ渡る観光客ばかりのようだった。

|

| 谷瀬の大吊橋 |

十津川村の中心地にある道の駅十津川郷でひと休み。ここの2階にそば屋があった。地元の人たちが地元の粉で打った

そばだという。もりそば定食を注文したところ、これがうまかった。色が白く香りのいいそばである。新そばはたしか秋が

深まってからのはずだが、たぶんあれは取れたてのそば粉だったと思う。夏から秋の初めでもそばは収穫できるのだろうか・・・

とにかくうまかった。

興味深かったのは、この道の駅のおみやげコーナーに、地元品と並んで、北海道の新十津川町の名産品であるアイスリームや

まんじゅう(その名も「新十津川物語」)が置かれていたことである。はるか離れた二つの自治体ではあるが、やはりお互いを

身内同然に思っているのだろう。

|

|

|

| 人力ロープウェイ「野猿」 | 風屋ダム(釣りの名所らしい) | |

十津川で、ぜひ見たいものがあった。昔の人たちが川を渡る手段としていた「野猿」である。上の写真をみていただきたい。

おそらく九州にも東北にも、いや他の地方全てを探しても、過去にこんな移動手段を持っていたところはないのではないか。

いわば人力のロープウェイである。人ひとり乗ったら満員の屋根付き座席(実際に「定員1名」と書いてある)に2本のロープを通して

吊って、手元に別のロープをつないで、これを引くことにより少しずつ前に移動する。私が行ったとき、大学生らしいグループ数名が、

交代に乗って遊んでいるところであった。私が写真を撮っているのをみて、「乗りますか?」と声をかけてきたが、吊り橋のときと同じく、

ノーサンキューのスエさんだった。

もともとは山仕事に使われていたもので、村内いたるところにあったらしいが、現在は数カ所にしか残っていないとのこと。

何でも、猿が木を伝っていく姿に似ていることからこの名がついたらしい。今はとんねるずが作った男性ボーカルグループの名前として

よく知られているが・・・・・・

ルート168のドライブは、本当に疲れた。距離的にはそんなになかったはずだが、運転に普通より2倍以上気をつかったように思う。

やはり「秘境」だった。(15.05.26UP)

①項目地名

| ①項目地名 | ||

| 趣旨 | ||

| ②項目地名 | ||

| 趣旨 | ||