ぶらり旅みちのく編(東北の旅)

ぶらり旅みちのく編(東北の旅)

3.11の震災に遭われた東北地方の皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。

亡くなられた方のご冥福、ご遺族のご多幸をお祈りするとともに、被災地の一日も早い復興を願っています。

八戸市街の夕暮れ

八戸市街の夕暮れ

ぶらり旅みちのく編(東北の旅) ぶらり旅みちのく編(東北の旅) 3.11の震災に遭われた東北地方の皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。 亡くなられた方のご冥福、ご遺族のご多幸をお祈りするとともに、被災地の一日も早い復興を願っています。 |

||

八戸市街の夕暮れ 八戸市街の夕暮れ |

![]() 五能線の旅(弘前~あきた白神 平成30年10月)

五能線の旅(弘前~あきた白神 平成30年10月)

| 青森から秋田に向かって、日本海沿いを走るローカル線のJR五能線(ごのうせん) に乗って旅をしてきました。日本海の青々と した海原と、紅葉真っ盛りの白神山地の両方を楽しもうという計画でしたが、終始天候が悪くて大変でした。でもそれはそれで 色々な楽しみ方も味わえた旅でした。 |

|

|

|

| 8時48分弘前発のリゾートしらかみ2号に乗車、 きょうのしらかみは「青池」編成です。 |

あいにくの曇り時々雨の天気、そして強風・・・・・大荒れの 日本海沿いを、リゾートしらかみは減速運転で走ります |

|

|

|

| リゾートしらかみは全席指定です。旅の 前に、宮崎で予約したとき、2号には 最後の1席しか残ってませんでした。 |

車窓からは、時々青空も見えますが、 すぐに曇ったり、激しい雨が打ちつけたり ・・・変な天気です |

五所川原駅を過ぎるころから、車内では 津軽三味線の演奏が始まります |

|

|

| 十二湖駅で下車し、散策の出発点になるキョロロ(森の物産館) に着きました。 |

ブナの自然林の紅葉の中をゆっくりと歩きます |

|

|

| 青池・・・・・十二湖のなかでも特に神秘的なブルーが素晴らしい湖です。しばし時を忘れました | |

|

|

|

| 鶏頭場(けとば)の池・・・かなり大きな池で、周辺の紅葉が鮮やかです | 青池からブナ自然林に至る階段の小道 | |

|

|

|

| ブナの林が続きます | 沸壺の池 | 東北の紅葉の色は一段と鮮やか |

| この日の行程は、3つののアクシデントに見舞われました。 ①まず、悪天候、特に強風でリゾートしらかみが減速運転したため、十二湖駅到着が約50分遅れ、駅から十二湖 周辺へのバスに間に合いませんでした。次のバスは約2時間後です。どうしようと思ってたら、売店の方がタクシーの 相乗りを提案してくれて、5人の方とボンゴ型のタクシーに乗せてもらい、ほぼ予定の時刻通り十二湖巡りに 出かけられました。 ②出発地点のキョロロ(森の物産館)から、鶏頭場(けとば)の池、青池、ブナの自然林の小道、沸壺の池と巡り、ほぼ 1時間で散策を終える予定でしたが・・・・いつまでたってもキョロロにたどり着かず、「十二湖フレッシュ村」という ところに出てしまいました。案内のパンフレットを見ると、大きく外れています。いつもの方向音痴が出てしまった ようです。ほどなく若い男性3人連れが通りかかり、一緒にキョロロまで連れて帰ってもらいました。聞くと、秋田の 大学4年生で、卒業前のゼミ旅行でここを訪れたとのこと。道すがら、よもやま話をしながらけっこう楽しく帰り着き ました。 ③予定が大幅に遅れたため、帰りのバスに間に合わず、2時間余りあとの最終バスを待つしかなくなりました。 そのとき、また、救いの手が・・・。途中の観光宿泊施設「アオーネ白神十二湖」の送迎バスを運転される方が、 「良かったら私のバスに乗りませんか?」と言ってくださり、そのバスで早めに「アオーネ」まで行って時間を過ごす ことができました。アオーネの暖かなフロントのソファで2時間近く過ごさせてもらい、最終バスできょうの宿泊先 「ウェスパ椿山」についたのは午後5時をまわりあたりはすっかり暗くなっていました。 次から次へと起こった①~③のアクシデントに、けっこう慌ててあせりましたが、不思議とその都度フォローの手が 差し伸べられて改めて旅の出会いをかみしめました。ありがたかったです。 |

||

|

|

|

| さて、そんなこんなで、何とか本日の宿のウェスパ椿山にたどりつきました。広い敷地にコテージが立ち並ぶ リゾート式のホテルで、遊び心があふれた西洋のお城風の雰囲気がただよっています。なんと温泉も湧いて いて、海を眺める展望風呂になっています。天気さえよければ青い海、青い空を眺められたでしょうが、 それでも翌朝の一番風呂でゆったりと温まることができました。 |

||

|

|

|

| 私のコテージは2軒続きの右側で、たった一人の宿泊なのに4人用の2階建てに泊まらせてもらいました。 炊飯ジャー、冷蔵庫、電子レンジ、ガス台、調理器具も揃ってて、家族連れで何泊かしないともったいない 部屋です。これで、宿泊費は1泊2食つきで何と1万2千円という安さでした。私はさらに旅のサイト 「じゃらん」のポイント値引きで-1500円となり、10500円で宿泊できたのです。何だか申し訳ない ような気分の一方で、わくわくしながら泊まりました。 |

||

|

|

|

| 食事はお城風のレストランで。 | 夜は地元の深浦牛を焼きながら 冷たいビールを流し込みました |

朝はヘルシーなバイキング。 ちょうど旬のりんごジュースと、 地元特産の「ツルツルわかめ」 |

| 翌朝、ウェスパ椿山をチェックアウトし、目の前の駅でさらに秋田方面に向かう列車を待ちましたが、予定時刻を過ぎても 到着しません。ほどなく「強風で減速運転しているため20分ほど遅れます」とのアナウンスがありました。またか・・・ と一瞬がっかりしましたが、これも一人旅のだいご味かもと思い直して、遅れてきた列車に乗り込みます。きょうの停車駅は あきた白神です。 |

||

|

|

|

| あきた白神駅に降ります。ここはユネスコ自然遺産の白神山地の玄関口。 天気が良ければ、周辺の紅葉を愛でながら歩き回ろうと思ってましたが、 仕方ありません。あきらめて駅の向かい側のハタハタ館に向かいます。 ここにも温泉があるので、冷えた体を温めました。ウェスパ椿山で早朝入った のできょう2度目の入浴です。ここも浴室から一面に日本海が眺められる つくりでしたが、灰色の空と海しかありませんでした。でも1日に2度も 温泉につかれてよかったです。 風呂から上がり、併設された物産館をのぞくと、でっかいホタテが入った おにぎり、赤しそで味付けした赤ずし、いかにもうまそうなナメ茸、イチジクの ジャムなど、九州ではおめにかかれない珍しいものがいっぱい並んでいます。 帰りのリゾートしらかみにこれから約3時間乗る私は、ホタテ、イクラ、シャケが わっと載った海鮮丼を駅弁として買い込みました。 |

|

|

| 帰りの列車では、千畳敷海岸で約10分ほどの停車時間が あり、散策を楽しみました・・・と書きたいのですが、実は ご覧のような大荒れの風と雨と波と冷たさでした。 でも、これもめったに出会えない日本海の一面をかいま みたことになるのかもしれません。 |

動画をもう一つ。これも帰りの車内での津軽三味線の演奏 です。列車に揺られ、大勢の観客に気を遣いながらやっと 撮りました。 |

| 五能線で弘前市に戻り、一泊した翌日3日目は旅の最終日。朝は少し晴れ間が見えました。郊外にある 弘前市りんご公園に行ってみました。園内のあちこちに様々な種類のりんごの木が植えられ、ちょうど今の季節は たわわな実がたくさん実ってます。りんごの実、ジュース、シードル(リンゴ酒)、加工品のケーキなどいろいろな 製品の販売だけでなく、リンゴ狩り体験ができたり古い農家などが立ち並んでたり、1日いても飽きない場所です。 園の中央に小高い丘(すり鉢山展望台)があり、そのふもとには、かつて美空ひばりさんが、りんごと津軽を テーマに歌い上げた「リンゴ追分」の歌碑が建っていて、近づくとあの名曲が流れ出します。 |

||

|

|

|

|

|

|

| かつて美空ひばりさんが歌った 名曲「津軽のふるさと」 ソプラノ歌手塩田美奈子さんの 歌唱です |

||

|

りんご公園をうろうろしていると、天候は次第に 回復し、薄日がさして、青空が見えるように なりました。 すり鉢山展望台から四方を眺めていると何と・・・ つがる富士とも呼ばれる弘前の名峰岩木山が リンゴ畑のはるか向こうに姿を見せました。頂上 付近はまだ雲に覆われてますが、ふもとにかけて、 鮮やかな虹がかかっています。夕べのTVニュース で言ってた通りに初冠雪を示す白い山肌も 見えてます。美しい山です。青森県民が誇りに しているのもうなずけます。 下の画像は、おみやげに買ったリンゴです。 |

|

|

||

| りんご公園から弘前駅にバスで戻る途中、弘前城公園に途中下車しました。きょうのうちに東北新幹線で東京に戻り、 今夜の最終便で宮崎に帰りますが、列車の時刻までまだ2時間余りあるので、紅葉を見ながらお城周辺をぶらつきました。 天気は再び崩れて、傘をさしながらの散策になりましたが、見ごろを迎えた紅葉が雨に濡れながらも、とても鮮やかでした。 |

||

|

||

|

|

|

|

|

|

(30.11.6Up)

うつくしま福島(大内宿~いわきSRH 平成30年4月)

|

|

|

かまくら雪まつり(秋田/横手 平成27年2月)

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

ちょうど1年前のこと、雪深い秋田の小都市 横手で開かれる雪まつりに出かけました。「横手のかまくら」は、東北の冬のイベントとして 有名ですが、この歳まで行ったことはありませんでした。 横手市観光協会のHPによると、かまくらは元々は水神様をまつる行事で、大きな雪の山をつくり、くりぬいて数人の人が入る大きさに くりぬいて、水神様の神棚を設けます。日が暮れるとろうそくがともされ、地元の子どもたち(主に小学生~中学生)がホストとなって 訪れる人をもてなします。 「入ってたんせ(どうぞお入りください)」「拝んでたんせ((水神様を)拝んでください)」と声をかけ、「あがってたんせ(どうぞ召し上がれ)」 と甘酒や餅をすすめてくれます。そこには語らいが生まれ、東北の豪雪の季節を楽しく過ごしながら、その年の家内安全、五穀豊穣、 商売繁盛などを昔から祈ってきたのだそうです。 横手に昼過ぎに着き、名物の「横手焼きそば」で昼飯をすませた私は、かまくら初日の準備で忙しい市内をあちこと見て回りました。 何でも各地に100以上のかまくらが作られているそうです。そばで見てみると、原料の雪は固くつきかためられ、高さは3メートル近く ありそうです。昔は近所で力を併せて作ったそうですが、今は専門の方が重機などを使って作っているようです。 ・・・・やがて日が暮れ、あちこちのかまくらに灯が点され、静かな夜のしじまの中に子どもたちの声が・・・・・と思っていたら、 何と市街の喧噪と、余りにも多い我々観光客の混み合いのため、なかなかかまくらの中には入れません。どのかまくらにも長蛇の列ができ、 綿入れや着物を着たホスト役の子どもの親御さんたちが、必死に甘酒や餅などを運び込んでいます。やっと順番が来て、町はずれのかまくらに 入れてもらった私は、作法にしたがい、まず水神様にお賽銭をあげ、甘酒と餅、そして華やかな色がついた巻きずしをごちそうになりました。 男の子一人、女の子二人、が世話をしてくれました。3人とも小学校5年生とのこと。中はろうそくと、餅を焼く火鉢だけなのに、意外と温かく、 楽しいひとときでした。 |

||||||

ほっこりの甘酒 子どもたちが餅を焼いてすすめてくれました

宿の近くでは、JR提供のかまくらが置かれてました 木戸五郎兵衛むら

横手城

横手城

(28.2.13UP)

銀世界の城下町(米沢 平成25年1月)

|

南国育ちの私は、写真やTVなどで、一面の銀世界の画像を見ると、矢も立てもたまらず雪国を訪ねたくなります。 ある北国の旅先で、こんな「雪国への憧れ」を口にした際に、地元の方から「雪の大変さ、恐ろしさを知らない」とお叱りを 受けたことがありました。 そんな雪国を懲りもせず昨年の真冬(1月)にまた訪ねました。山形県米沢市・・・そう戦国大名上杉家が治めた 城下町です。上杉家といえば戦国時代に活躍した始祖の謙信は元々越後の大々名であり、2代目景勝のときには 会津120万石を領しましたが、関ヶ原の戦いで大阪方についたため米沢30万石に減知・転封され、江戸時代に 入ってから跡継ぎの問題に触れて更に15万石に減らされるという、転落の一途をたどってきた藩です。 名家であるが故に藩内のリストラも進まず、元禄時代には、あの忠臣蔵の悪役にされた「吉良上野介」の縁につながる 藩(藩主綱憲は上野介の実子)ということで肩身の狭い思いもしてきました。(上杉神社には、「赤穂事件殉難碑」が建てられ 「元禄15年、浅野内匠頭家来数十人が吉良邸を夜中に不意打ちするという狼藉に及び・・・」という痛烈な非難の言葉が 記されています。江戸時代の国民的ヒーロー赤穂浪士も、ここではならず者集団扱いのようです。) この没落しかかった名家に、18世紀末にスーパーヒーローが登場しました。わが宮崎(日向の国)の高鍋藩から養子に 入り、9代目藩主となった上杉鷹山(治憲)です。先代が「もうやってられない。藩を幕府に返上しよう」と思い詰めたほどに 困窮していた状態から、黒字財政に転ずるまでの改革を成し遂げた鷹山のことはリンク先を見ていただくことにして、 とにかく寒くて、白くて、旨かった米沢の旅をご紹介します。 |

|

|

|

| 米沢駅のホーム | ホテルまでわずか数百メートルでしたが、顔が上げにくいほど雪が舞ってました | |

|

|

|

| 泊まったホテルもご覧の通り | 早朝から雪かき機が活躍しています | 屋根の雪から伸びた無数のつらら |

|

| 雪が降りしきる中を何人もの人たちが屋根に登って雪下ろしをしていました。 かなり危険な仕事です。雪国で生活していくことの厳しさをかいま見たように思います。 |

|

| まるで、掛け軸に描かれた水墨画の中を歩いているような錯覚に陥ります。足底から冷気が伝わってきます。 |

|

|

| 何を祈っているのでしょう・・・上杉神社にお参りする女性。雪がひときわ激しくなってきました。 | |

|

|

| 上杉家の歴代藩主の廟がある上杉神社そばの「上杉伯爵邸」で名物「かてもの」の御膳をいただきました。藩が 困窮し、領民が飢えていた時代に、名君上杉鷹山が、藩内の山木野草をくまなく調べ上げて食用にしたのが 始まりだそうです。ウコギ、ヤマヒジキなど珍しい料理が並べられました。昔は困窮食、今は高級食材です。 |

|

|

|

|

| ついでに地元の名酒「東光」を少し いただきました。フルーティでした。 |

通された部屋には私一人。お店の方 にシャッターを切ってもらいました。 |

外は銀世界ですが、部屋の中は こんなに暖かい色の飾りが・・・・・ |

|

| 帰る日の朝になって吹雪もやみ、青空が姿を見せました。皮肉なものです。 でも青空と白い雪のコントラストも最高でした!(米沢駅のショットです。) |

(26.02.18UP)

夏!つがるの旅(青森一円 平成19年8月)

| ①ハネトたちの熱くて短い夏(青森ねぶた祭り) |

長い間あこがれていた青森のねぶたに行ってきました。 秋田の竿灯・仙台の七夕・山形の花笠など、この時期の東北では 有名な夏祭りが次々と催されます。北国の人たちとって、あっという間に行ってしまう夏には、特別な思い入れがあるのかも しれませんね。ねぶた祭りに参加する人たちは「ハネト」と呼ばれ、様々な意匠のねぶた(山車)のまわりを、名前通り跳ね回って はしゃぎます。男女の区別なくゆかたに赤や黄色のたすき、帯をしめときには派手な飾りのついた編み笠をかぶり、 「ラッセ、ラッセ」と叫びながら跳ね回ります。 |

|

|

ねぶたが始まる8月2日のお昼前に青森駅に到着。地元のネット友だち「蟹田の毛蟹さん」から教えられた 「ラッセランド」にまずは向かいました。津軽湾に面したねぶたの作業現場です。ありました、ありました。 テントで作られたでっかい倉庫に、夕方からの出番を待つ大型ねぶた・・・正確には数えませんでしたが、たぶん 20台ほどはあったと思います。 最後の仕上げをする担当の人たち、見学の人たち、私のようなカメラを下げたオジさんたちなどたくさんの 人間がねぶたに群がっています。赤、青、緑、様々な原色の色遣いで勇壮な図柄が描かれています。 博多の山笠のように歌舞伎や伝説などをテーマにしたものが多いようです。 それにしてもでかい。夕闇迫る頃に、このねぶたたちに灯がともり、青森の大通りを進み始める・・・ 想像しただけでわくわくしてきます。 |

|

|

|

|

| それぞれのテントで、意匠をこらしたねぶたが出番を待ってます | うだるような暑さの中、小学生たちが 熱心にねぶたを写生してました |

|

|

|

|

| あでやかなハネト衣装の人たちが、次第に集まってきました | あちこちで可愛い金魚の鈴や タオルが売られていました |

|

| ラッセランドを離れ、三内丸山遺跡など郊外のみどころを廻ったら時計は午後4時をすぎました。ねぶたの運行開始まで あと約3時間です。駅前に設けられた案内所が大変な混雑になってきました。ひととおりねぶたが運行するコースを見て おこうと、私は駅前の通りを東に向かって歩き始めました。 |

||

|

|

|

| たぶん青森県庁の人たちでしょう 車イスの方たちと一緒に カネや太鼓を打ち鳴らしての賑やかな出陣式が行われていました |

いい席は、色んな団体が予め 押さえているようです |

|

| ねぶたを間近に眺められそうな場所は、指定席になっていたり、おそらく個人的な席取りと思われる席と札が置かれて います。予想していたとおりです。(人出があまりに多かったら、私のようなヨソ者は、シャッターチャンスを狙う場所が getできるだろうか?どこがbest point なんだろう?)青森に行く前からの私の最大の心配事でした。毛蟹さん から、「駅のそばは混むので、駅から遠く離れたほうがいい。お勧めは新町通り。」というアドバイスをいただいて いたので、歩き始めたところ、すばらしい幸運に恵まれました。 青森県庁の前でした。すでにごった返している指定席の横で、2人のオジさんがオイデオイデをしています。ここが 空いたから座れと言ってくれています。隣は私ぐらいの中年の夫婦2人。ラッキーでした。目の前にはすでにでっかい ねぶたが待機しています。こうして私は特等のタダの席(ただしアスファルトの上ですが)で見ることができるように なったのです。改めて呼んでくれたオジさん二人連れにお礼を言って座りました。 |

||

|

|

|

| 色々とお話させていただいた ハネトのお嬢さんふたり |

いよいよ、ねぶたに灯がともります | ねぶたを進めたり、バックさせたり 回転させたりの「人間エンジン」 |

|

|

| 可愛い囃し手 | どの祭もそうですが、やはり一番の人気者はキッズたちのようです |

午後7時すぎ、いよいよねぶたが点灯されました。今は電気の光ですが明治以前はたぶんロウソクか何かの光で灯した はずです。ということはヘタすると燃えてしまうこともあったのではと思ってしまいました。 「ラッセー、ラッセー」というかけ声、囃し方の太鼓やカネの賑やかな雰囲気の中で、跳人(=ハネト リズミカルに踊る 人たち)の一団が進みます。ハネトを見ていると日本の祭というよりは、リオなどのサンバカーニバルに近いものを 感じました。盆踊りなどのような決まった振り付けではなく、一人ひとりが自分のリズムを持ってまさに跳ね回っている ように思えます。 情報をいただいた毛蟹さんも、ハネトの一団に加わっておられたそうです。後日の彼からの書き込みによると最近は 「カラス」や「白鳥」に悩まされているとのこと。といっても鳥ではなく、真っ黒或いは真っ白な衣装でハネトの一団に 入り込み、花火などの迷惑行為をして騒ぐ連中を地元でこう呼ぶそうです。彼らもおそらく地元の人間でしょう。こんなに すばらしい祭を受け継ぐ立場にありながら、自分で台無しにしてしまうなんて信じられません。幸いにも私は見かけません でしたが、どうかこのお祭を大事に受け継いでくださいよと、余計なお世話ながらよそ者のオヤジからもお願いしたいと 思います。 |

|

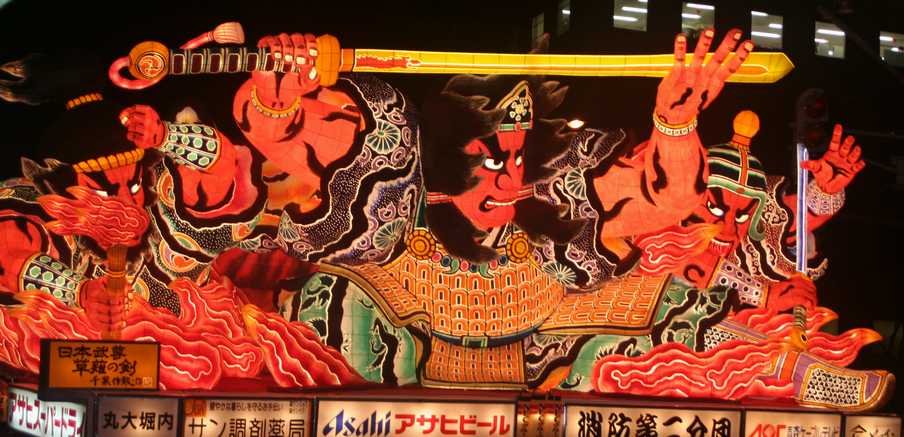

| 大型ねぶた「草薙(くさなぎ)の剣」:敵の火攻めにあったヤマトタケルが神剣により難を逃れたという日本神話の有名な話 |

大型ねぶたがやって来ました。夜のとばりが降りた中で、原色の光が勇壮な世界を浮かび上がらせます。剣をふりかざす 武者、火を吐くモンスター、優美な女官、殆どの絵の肌の色が、真っ赤に表現されています。戦いを現す赤、躍動の赤、 医学的にいうと交感神経興奮状態の赤です。ふだんは我慢強いけどおとなしいといわれる東北人の秘めた怒り、情熱といった 強い思いがこのねぶた絵に吹き出しているような気がします。 私の目の前で回転したときは、このモンスターや武者たちが実際にかぶさりながら襲いかかってくるような気持ちにさせられ ました。ド迫力でした。 |

|

| 大型ねぶた「鬼神太夫」:刀鍛冶の婿になろうとした鬼神太夫という若者が、実は火を吐く龍だったという伝説がモチーフ |

ここで、にわか仕込みのねぶたのウンチクを一つ。ねぶたの起源については、①農繁期の眠気を封じ込めるという 「ネプケ流し」という地元言葉が転じたという説 ②古代の蝦夷征伐で有名な坂上田村麻呂が大きな提灯に灯りをともした ところ、それを見たアイヌの人々が「怪しいぞ、不思議だぞ」という意味の「ネプターン!」という言葉を発した 色々と説があるものの、どれも確かなものはないようです。 |

|

||

| 大型ねぶた「狐忠信」:源義経の恋人「静御前」の危機を救った家来「佐藤忠信」が実は狐の化身だったという歌舞伎の名場面 |

|

|

|

| 正装のハネトギャル(私の造語)) | 目の前でニッコリ笑われると、暑さを 忘れて背中まで涼しくなりました・・・・ |

みごとな手つきの踊り手でした |

|

|

|

|

| ねぶたやハネトの影でやや目立たないながら、囃し手の皆さんの頑張りも印象に残りました |

|

| 「ラッセラ-、ラッセ!」のかけ声が今も耳に残っている。短い夏を思い切り楽しむハネトたち、 色とりどりの沢山のねぶたたち・・・・・・・・私だけのねぶた祭が目の前にあった! |

| こうして私のねぶた見物は、2日間(8月2日、3日)で終わりましたが、ねぶた自体は8月7日まで続けられるそうです。北国の 短い夏を精一杯に謳歌するこの祭を、これからも楽しみにしていこうと思います。今回の旅について、事前に色々とご助言 いただいた蟹田の毛蟹さん、本当にありがとうございました。 |

| ②太宰のふるさと(津軽鉄道・斜陽館) |

青森の旅の第2弾です。弘前からJR五能線で五所川原に行き、つがる鉄道に乗り換えて金木町まで旅してきました。 このあたり一帯は、人間失格、斜陽、走れメロスなどを書いた太宰治にゆかりの土地です。太宰治はかつて自分のふるさと 津軽を「悲しき国」と表現したそうです。雪の中の最果ての地という寂しいイメージが私にもあったのですが、夏の津軽を 旅してみると、また別のほのぼのとした津軽を知ることができました。 |

|

| 金木町にある太宰治の生家「斜陽館」。少し前まで宿屋として営業していました。 赤れんが造りで和洋折衷の堂々とした建物です。 |

|

|

|

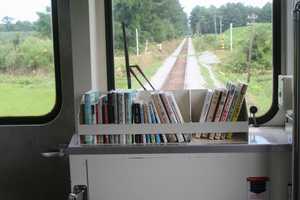

スタートの弘前は、かつての津軽藩の中心でした。駅前にはリンゴを持った少女と青年の像があります。(上の写真の左) ホームに出ると五能線を走る「リゾートしらかみ」の鮮やかな車体が入線してきました。早速乗り込みます。(同写真中) 走り始めてすぐ、車窓に一面のリンゴ畑が広がり、遠くに津軽のシンボル「お岩木山」のなだらかな稜線が望めました。 (同写真右) 初めて見ましたが、別名津軽富士と言われるだけあって、優美で壮大な山だと思いました。熟れたりんごの 赤い色と、青空が映える秋には、もっと素晴らしい景色になることでしょう。ぜひまた見に来てみたいものです。 40分ほどで五所川原駅に着きました。ここで津軽鉄道のオレンジ色のジーゼル車に乗り換えます。津軽鉄道というと、 吉幾三さんの名曲「津軽平野」の中に歌われている、あの「ストーブ列車」で有名です。といっても、今は夏。ストーブの 代わりとして車内の天井に、涼しそうな音を立てる風鈴が下がってました。 ふと運転手席付近を見ていた私は、20冊ほどの本が置かれた本棚に気づきました。永六輔著の「大往生」、 宮本輝著の「錦繍」、イッセー尾形著の「月の砂」など様々なジャンルの本が並べられています。たぶん車内で 読むために設置されているのだろうと思いました。なかなかいいアイデアだと思います。たぶん盗んだり、無断で 持ち帰ったりする人間が殆どいない高潔な土地柄だから可能な企画なんだろうと思います。 |

||

|

|

|

| 五所川原で津軽鉄道に乗り換えます | 車内はゆったりしてましたが、 けっこうお客さんがいます |

懐かしいパンチ式の紙の切符です 料金、乗・下車駅に穴を開けています |

|

|

|

| まっすぐ北に走る線路 | 色々な本が並んだ車内の「文庫」 | 沿線の駅も何となくなつかしい・・・・・ |

司馬遼太郎さんの名著「街道をゆく」シリーズで津軽を描いた「北のまほろば」の中に、津軽衆と南部衆について書いた くだりがあります。私は知らなかったのですが、明治の初めに、東側の南部地方と西側の津軽地方が一緒になって青森県 が成立したのだそうです。以下は、司馬さんが書き残しておられることの受け売りです。 江戸時代までは、今の岩手県と八戸を中心とする青森東部は、南部藩を形成し、弘前を藩都とする津軽藩と対峙して いました。かつて津軽の殿様(津軽為信)は、南部家の家老だったそうです。南部地方には今でも、津軽は主君を裏切って 別の国を作ったという恨みの気持ちが残っているとのこと。一方、津軽側としては、もともと奥羽地方そのものが津軽人の 土地だったのに、大昔南部の殿様の先祖が、はるか南(甲斐の国=今の山梨県)から乗り込んできて我々の土地を奪った のだという言い分があるようです。両者は現代でもでも鬱屈とした感情を抱いていると、司馬さんは言われています。 以前このHPでも触れた、広島と岡山、石川と富山、そしてわが宮崎と鹿児島といった旧藩時代からひきずる 「何となく微妙」な関係が、ここにもあるように私には思えます。考えさせられる話です。 五所川原から金木町までほんの20分ほどの短い旅でした。金木駅からさっそく太宰治の生家「斜陽館」に向かいます。 歩いて数分程度で、突然冒頭写真の大きな建物が目に入ってきます。斜陽館・・・明治40年に造られた旧津島邸です。 津島家は津軽地方の大地主で、太宰治(津島修治)は、この家の6男として生まれ10代半ばまでこの家で過ごしたそうです。 敷地が約680坪、部屋数が19もある豪邸です。1階部分は土間や囲炉裏など日本建築の粋をこらした造りですが、 2階にはシャンデリアやソファの洋間もあちこちにあります。明治・大正のどこかちぐはぐな文化が見え隠れしている 面白さもあります。金木町は、大変失礼ながら、どこにでもあるような田舎町に思えますが、その田舎にこんなでかい モノを建てるような津島家があったことが驚きです。 |

|

|

|

| おそらく大勢の使用人が忙しく働いて いたと思われる台所や囲炉裏の周辺です |

洋風の部屋もあちこちにありました |

|

|

|

| 斜陽館の土間のところには 気むずかしそうな太宰の人形が・・・ |

幼い頃太宰が親しんだ屏風に 「斜陽」の文字がみてとれます |

たぶん当時のレジだと思います |

斜陽館の隣に、津軽三味線会館がありました。幕末から明治の初めに、盲目の門付け芸人だった仁太坊が独特の 「叩く」という奏法を編み出したのが、現在の津軽三味線の初めとされているそうです。津軽三味線というと私は故人と なられた高橋竹山さんを思い出しますが、「風雪流れ旅」に歌われたような雪国の厳しい自然の中で、さまよい歩いた 盲目の弾き手が育て上げてきたもののようです。この日も、会館のホールで、地元の方による生の演奏会が開かれて いました。 更にすぐそばの物産館「マディニー」にも寄ってみました。ちょうどお昼になったので、津軽らしい名物をということで、 「けの汁」と「若生のおにぎり」を注文しました。おおきなお椀に小さく刻んだたくさんの野菜の具が入っているけの汁は、 豪華な味噌汁という感じでした。もともとはハレの日の料理だったそうです。若生というコンブの若い芽で包んだ おにぎりも香ばしくてあっという間に食べてしまいました。高菜でくるんだおにぎりを九州ではよく食べますが、 それよりも更に歯ごたえがあって、重厚な味でした。 |

||

|

|

|

| 津軽三味線の祖「仁太坊」が ねぶたの人形になってました |

三味線会館での生演奏です | けの汁と若生のおにぎり うまかったぁ・・・ |

金木から再び五所川原に戻り、立佞武多(たちねぷた)の館に寄ってみました。ねぶた(或いはねぷた)は青森、 弘前などに伝わっていますが、五所川原のものは、約20mもある巨大なものです。明治・大正までは盛んに 行われていたのですが、電線の普及にともなって永年中止されていたそうです。平成10年に地元の努力で 晴れて復活され、毎年1体ずつ増やされてきたとのこと。こちらのねぶたは、青森のに比べれば縦に長く、 名前の通り「立った」ねぶたです。 会館の中は真っ暗で、ビルにしたら数階はありそうな高さのホールに、どでかいねぶたたちが置かれています。 とにかくでかい!見上げると首が痛くなりそうな高さです。係の人が、まずエレベータで一番上の階に行けと指示 しています。たしかに最上階から眺めるとよく見えます。らせん状につけられた通路を少しずつ歩いて降りながら、 私は、このでかい「ねぷた」たちをいつまでも眺めていました。 |

||

|

|

|

| かつて美空ひばりさんが歌った名曲「津軽のふるさと」 ソプラノ歌手塩田美奈子さんの歌唱です |

待たれる春:滝桜とあだたら山(三春・二本松・岳温泉 平成16年3月)

|

宮崎市に住んでいると、雪をほとんど 見ることがない。霜柱もあまり踏んだ ことがない。地域によっては1~2月から 桜が咲き始める。 冬から春への移り変わりがあっという 間で、ある意味 風情がない。その点、 東北は全てがゆっくりと始まり、そして移り変わっていく。この時期に東北へ行くと つくづくそう思う。 ネット友だちのWoodyさんのサイトで 福島県三春町の「滝桜」の写真を拝見 してから、ぜひ一度尋ねてみようと 思っていた。 もともと三春の大字滝という所に あるから「滝桜」というらしいが、満開の 時の様は、まるで桃色の滝が一気に 流れ落ちるかのように見えるらしい。 次男の大学の卒業式に出るために 茨城県に行ったついでに足をのばし、 三春から二本松、そして奥座敷の 岳温泉をめぐって東北の遅い春を 楽しんできた。 |

|

|

|

|

| 今はお化け柳のようですが、 満開時には下のようになります。 |

蕾の膨らみもいまいちでした。 | 残念ですが、一応貧相な 滝桜と2ショットを・・・・・ |

|

|

滝桜のそばに樹齢約600年の この桜を讃える詩が碑に刻まれて いる。(読み下しは私が勝手に つけたものです。) 耐雪堪風幾百年 (雪に耐え、風に堪えて幾百年) 千枝萬葉盛依然 (千枝萬葉 依然として盛りなり) 滝桜花麗人嘆賞 (滝桜の花麗しく 人これを嘆賞す) 老樹之名永劫伝 (老樹の名 永劫にこれを伝えん) この詩を満開のときに花とともに 愛でてみたかったが今は「お化け柳」 でも我慢するしかない。満開の ときも、「お化け柳」のときも、 どちらもこの滝桜のそれぞれの 姿なのだと、妙に納得しながら、 さきほど買ったパンと牛乳を ほおばるスエさんだった。 |

| 4月中旬の滝桜(Woodyさん提供) |

携帯でタクシーを呼び、再び三春の町内に戻る。三春は小さな城下町である。かつてのNHKの大河ドラマ

「独眼竜政宗」の中で、政宗の正室「愛姫(めごひめ)」のふるさととして、この町名を知った。「三春」、「愛姫」・・・・・

どちらも優しい響きのある言葉である。愛姫は、たしか「政宗」では少女時代が後藤久美子、成人してからが

桜田淳子という配役だったように思う。名前のとおり三春はあたたかな感じのする静かな町に思えた。

|

|

|

| 城跡から静かな三春の町を望む | 天守閣跡 | 藩校明徳堂の表門 (今は小学校の校門) |

まず城跡に登ってみる。江戸時代は秋田氏5万石の城下町だったところで、戊辰戦争のときは仙台、米沢等の

各藩とともに「奥羽越列藩同盟」を結成し、官軍と激しく戦ったらしい。今は天守閣跡には何もなく、早春の寒々とした

風が吹き渡っていた。ただ、城山の登り口のところに建つ小学校に見事な武家風の造りの校門があり、藩校の

表門であった旨が記されている。この門が、かつての五万石城下町を偲ばせてくれる。

さて、お昼過ぎになり、お腹がまた空いてきた。朝と違っていくつかの飲食店が開店している。名前に惹かれて

「五萬石」という店に入ると、二階の座敷に通された。メニューに「索麺」と書かれている。注文取りに上がって来られた

女将さんに、「サクメンって何ですか?」と聞くと、「これはソーメンって読むんですよ」という答え。(エッ? ソーメンって

たしか素麺と書くんじゃなかったかな)と思い更に尋ねてみる。

江戸時代の百科事典ともいうべき「和漢三才図会」に、「奥州三春よりいづるは、

細長にして美なり」と、三春のソーメンが紹介されている。当時三春には23軒もの

ソーメン屋があり、将軍への献上品にも使われていたという。明治期になり一時

すたれたものの、地元の名人の手で復活したとのこと。ソーメンが最初は「索麺」

と書かれていたことを初めて知った。

せっかくなので、「索麺セット」と、もう一つの三春の名物「ほうらく焼き」を頼んで食した。麺のつけ汁として、

普通のつゆの他に、今はやりの「エゴマ」を使ったものもあって味わい深かった。「ほうらく焼き」のほうはマメなどの

野菜をとじ込んで揚げたアブラゲを焦げ目がつくまで焼き、甘味噌をつけて食べる。焼くことでアブラゲの油臭さが

消え、香ばしさが生まれてヤミつきになりそうな旨さだった。

|

|

|

| 三春名物「索麺」と「ほうらく焼き」 | 三春の蔵造りの家々 | |

②二本松とあだたら山

三春をあとにして磐越東線を郡山まで戻り、東北本線に乗り換えて二本松駅に降り立つ。バスの便が

悪いので、タクシーで直接二本松城(霞ケ城)の城跡まで行ってもらった。かつての二本松藩(丹羽氏)

10万石のお城である。タクシーが着いた駐車場から更に小高い天守閣跡まで登る。やや曇りがちの

天気だったが、360度視界が開けた。市街だけでなくはるか安達太良山まで見渡せる。

四方の景色に夢中になって見ていると、70代ぐらいの男性が登ってきた。一息ついて汗を拭いている。

「いい景色ですね」と話しかけると、ややぶっきらぼうな口調で、市街に住んでいてほぼ毎日ここに登って

くるとの答えが返ってきた。タクシーでくるとわずかな時間だったが、自分の足でとなるとかなりの高さ、

かなりの距離である。しかもこの年齢・・・息もそう切らさずこともなげに話すこの方に、熟年パワーを

見る思いだった。

|

|

|

| 霞ケ城から見た二本松市街 | 霞ケ城にある智恵子抄の碑 | 二本松少年隊の像 |

城山を少しずつ降りていくと、かなり大きな井戸があった。もちろん網がかけられているが、中をのぞくと

かなり深そうだ。そばに「日影の井」と書かれている。説明によると、千葉の「月影の井」、鎌倉の

「星影の井」そしてこの「日影の井」を「日本三井(にほんさんせい)というのだそうだ。大きさはかなりの

ものだが、何をもって「三大」なのかはよく分からなかった。

さらに降りていくと、大手門そばに少し広い場所があり、「智恵子抄」の詩碑が建っている。詩人・

彫刻家の高村光太郎が、妻千恵子の生と死を見つめながら書いた二編の詩が刻まれている。

表側・・・あれが阿多多羅山 あの光るのが阿武隈川(樹下の二人)

裏側・・・智恵子は東京に空が無いといふ 本当の空が見たいといふ(あどけない話)

詩碑のはるか向こうにはその「あだたら山」が優美な姿を見せている。絶景の場所だった。

| あどけない話(高村光太郎/智恵子抄) 智恵子は東京に空が無いといふ、 ほんとの空が見たいといふ。 私は驚いて空を見る。 桜若葉の間に在るのは、 切つても切れない むかしなじみのきれいな空だ。 どんよりけむる地平のぼかしは うすもも色の朝のしめりだ。 智恵子は遠くを見ながら言ふ。阿多多羅山の山の上に 毎日出てゐる青い空が智恵子のほんとの空だといふ。 あどけない空の話である。 この「あどけない話」をモチーフに、二代目コロンビアローズ さんが歌った「智恵子抄」です。 |

やがて城の出口付近に来ると、「二本松少年隊」の像が目に入った。明治と元号が改まった1868年に、

新政府軍がこの二本松に攻め込んできたとき、藩の主力は別のところを守っていたため、当時の家老の

命により、22歳の木村銃太郎を隊長として12~17歳の少年たち63名による守備隊が編成された。

このうち「大壇口」というところを守っていた22名が敵軍に突入し大部分が戦死をとげたという。

会津白虎隊に先立つ3か月ほど前の、もうひとつの悲話である。

大砲などを駆使して守備につく勇敢な少年たちの像の横で、うつむき加減で彼らの服を縫う母親らしい

女性の像もある。いつの時代にも息子を戦地に送る母たちの悲しい話がある。

③岳温泉

夕方、二本松からバスに乗り、岳(だけ)温泉へと向かった。国民年金の宿舎「あだたら」を予約

していた。公共の宿舎なのに設備も立派できれいな宿である。ビールを飲みながらつまむ宿の

料理は最高だった。

|

|

|

| 岳温泉のメインストリート | 登りあがったところにある湯の森公園 | あだたら山が望める鏡池 |

私はふつう温泉宿に泊まったときは、着いて1回、寝る前1回、朝飯前に1回の計3回入浴することにしている。

今回も夕食のあと2回目の風呂に入った。浴場には誰もいない。戸を開けて、この月にできたばかりという露天風呂の

方に行くと寒さが半端じゃない。肌にキリキリと刺すような寒さである。あわてて岩風呂に入りふと夜空を見上げると、

この余りの寒さの原因が分かった。

「雪だ!」チラチラと白いものが舞い降りてくる。ゆっくりと、いくつもいくつも降ってきて湯気の中に混じるとフッと

消えてしまう。あたりはシンとして、わき出るお湯の音しかしない。真っ暗な空間で、降ってくる雪を見ながら温泉につかる

・・・南九州生まれの私にとって生まれて初めての体験だった。

それにしても・・・・寒いっ!

|

|

|

| 温泉地の案内をしてくれる森の精 | 福島の名物をコンパクトに まとめた駅弁 |

向こうの電車のドアは 客が自分で開閉する |

翌日の午前中、温泉地周辺をブラついた。九州の湯布院などと雰囲気が少し似ているように思う。メインストリートを

下に降りたところに、鏡池という大きな湖があり、そこから見るあだたら山が、絶景だった。(冒頭の画像)

山の上に広がる早春の青空は、まさに高村智恵子が夫光太郎につぶやいた“ほんとの空”だった。

(16.04.04UP)

まさかり半島ひとめぐり(下北半島 平成15年10月)

|

|

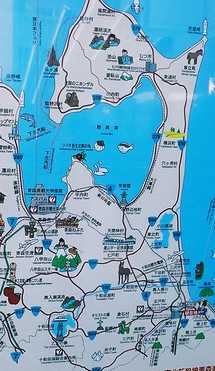

| 右手の中指・薬指・小指を握りしめ、親指と人差し指を少し曲げ気味にして上から見ると青森県になる。 人差指が下北半島、親指が津軽半島そして曲げた中指が内陸部で真ん中にある穴が十和田湖だそうだ。 青森在住の伊奈かっぺい氏の言葉である。(皆さん、ぜひやってみてください。なるほどと思います。) 今回、その人差し指のほうの下北半島をブラついてみた。本州最北端に位置し、ちょうど金太郎がかつぐ 「まさかり」の形をした半島である。まさかりの柄の下(八戸・三沢)から、上の部分(六ヶ所・横浜)→刃の 付け根(むつ市)→刃の真ん中(恐山)→刃先(大間崎・仏ヶ浦)とうろつき、秋の風情を楽しんだ。 |

|

やってきた(八戸駅にて)

§新幹線がやってきた!

八戸駅に降り立つ。この旅の1年前、平成14年12月に東北新幹線が八戸までつながり、開業したばかりの駅である。

当然ながら周辺は真新しい施設ばかりで活気があふれている。駅前にはいくつかの露店が並んだプロムナードがあり、

北国のうまそうな魚が串に刺されて焼かれ、いい匂いをたてている。近くの物産館(ユートリーという名前だそうだ。)には

七福神やお内裏様など華やかな人形が飾られた豪華な山車が展示されている。地元の祭りの山車らしい。

今回の下北半島の旅に当たり、地元の下北交通が始めたばかりの定期観光バス「活彩しもきた号」を予約した。

駅の裏手にあるバスターミナルにまわってみると、ひとまわり小さなバスが止まっていた。まだ客が少ないのか、本当に

小さなバスだ。20代のガイドさんと30代ぐらいの若い運転手さんが、満面の笑みで迎えてくれる。

私がバスに乗り込んで間もなく、一組の老人夫婦が息せききって乗り込んできた。関西弁でしきりとガイドさんに文句を

言っている。どうやらバスの表示のことらしい。このターミナルにはほかに十和田湖や青森市内に向かう観光バスがいくつか

並んでいて、どれも大型車だったが、あまりにも小さな「しもきた活彩号」をなかなか見つけられなかったらしい。行き先

の表示がどうの、駐車場所がどうの、乗り遅れたらどうするといった苦情を二人一緒にガイドさんにまくしたてている。

(旅はもっとゆったりと楽しめばよいのに・・・・・)と思いつつこのやりとりを聞いていた。

どうにかこのご夫婦をなだめて、バスは出発した。ガイドさんは笑みをくずさず何事もなかったかのように第一声のあいさつを

始める。(若い娘さんなのに、お主なかなかのプロじゃのう・・・)と心の中で拍手を送るスエさんだった。

|

|

|

| 駅周辺のにぎわい | 華やかな祭りの山車が展示されてる | 焼き魚・味噌田楽・・・北国の味覚! |

§時には母のない子のように(寺山修司文学館)

八戸を出てしばらく行くと、バスは三沢市に入る。左手の車窓に小河原湖が見えてきた。青森で最も大きな湖で、一部

海と接するいわゆる汽水湖のため、シジミやシラウオなど色々な魚介類が捕れるという。

この湖沿いの道に面して「寺山修司文学館」が立っていた。寺山修司といえば、すでに故人だが、私が大学生の頃、

「天井桟敷」という劇団を主宰して日本の詩やエンタテインメントの世界に大きなインパクトを与えた人である。何でも戦後

の幼少期の4年間を三沢で過ごしたとのことで、寺山の死後、母堂が彼の遺品を同市に贈り、元天井桟敷のメンバー

等の企画、アドバイスも得て文学館がオープンしたとのこと。

館内に入ると一種異様な雰囲気に息をのむ。まず目についたのは天井桟敷の公演の大きなポスター。(・・・そうだった、

この三白眼の人物と赤をモチーフにしたポスターは私の大学の掲示板にもよく貼られていたっけ)

ポスターの横を通って展示室に入ると、薄暗い部屋の中にいくつもの古い机が置かれ、引き出しをあけると彼にゆかりの

映像や言葉が味わえるようになっている。

ひとの一生かくれんぼ

私はいつも鬼ばかり

赤い夕日の裏町で

もういいかい まあだだよ

百年たったら帰っおいで

百年たてばその意味わかる

寺山の愛弟子で当時天井桟敷の劇団員だったカルメンマキが歌った懐かしい「時には母のない子のように」のメロディー

も流れていた。

| 時には母のない子のように 黙って海をみつめていたい 時には母のない子のように ひとりで旅に出てみたい だけど心はすぐかわる 母のない子になったなら だれにも愛を話せない 時には母のない子のように 長い手紙を書いてみたい 時には母のない子のように 大きな声で叫んでみたい だけど心はすぐかわる 母のない子になったなら だれにも愛を話せない 時には母のない子のように..... |

|

|

|

| 寺山修司文学館(三沢市) | なつかしい「天井桟敷」のポスター | 六ヶ所村の風力発電 |

三沢を出るとバスは内陸部を走り、六ヶ所村に入る。六ヶ所村というと核燃料の再処理施設として聞いたことのある

地名だったが、今回の旅で別な意味でもエネルギーに大きな関わりのある所だということがわかった。村内に入ると、

まず石油備蓄基地が広々とした原野に姿を現した。石油危機が叫ばれるようになり、約1週間の国内需要に耐えうる

最初の基地として造られた。

続いて原燃の再処理施設(PRセンター)が視界に入り、更に進むと無数の風力発電の巨大な風車が突然目に飛び

込んできた。このあたり一帯は昔から年中強い風が吹いているとのこと。石油などの化石燃料→原子力→風力・太陽光

などの自然のエネルギーというふうに考えていくと、まさに人類のエネルギーの過去・現在・未来がこの六ヶ所村に凝縮

されている・・・・・バスの窓から無数に林立する風車を見ながらふとそんなことを思ってしまった。

六ヶ所村を出るとバスは西側の陸奥湾沿いを走り始める。

§釜臥山

やがて下北半島の入り口「むつ市」を過ぎ、西側の釜臥山に登っていく。霊場恐山の手前にある山である。人家が少なく

なってくると、窓の外には鮮やかな紅葉が目につき始めた。南九州ではまだ葉っぱの色づきがほとんどないこの時期、

本州北端ではもうこんな見事な紅葉があるんだと驚いた。目にしみこんでくるような気がする。

「この紅葉の中を散策できませんか?」と尋ねる私に、「申し訳ありません。設定してないんです。それとここらあたりは

散策コースとして整備されてないので、山の中を歩くにはちょっと危険すぎるんですよ。クマが出るかも」という答えが

返ってきた。これだけの紅葉を来訪者に楽しませないのももったいない気もするが、散策路などを造って環境が

破壊されるよりはいいのかもしれない。

|

|

|

| 釜伏山の紅葉 鮮やかのひと言です | 釜臥山から陸奥湾が一望できます | 恐山冷水 |

もう一つ、山道の途中で楽しいことがあった。道ばたに湧き水が3本流れ出している。「恐山冷水」といい、昔から恐山巡礼者の

喉を潤してきた霊水とのこと。不老長寿の御利益があるとかで、水を汲みに車を止める人たちが絶えなかった。

やがて釜臥山の山頂に着く。展望台から見下ろすとむつ市の市街と、陸奥湾のアーチがきれいに見渡せた。この遠景の手前を

紅葉が鮮やかに彩っている>

§霊場の秋(恐山)

バスは、三途の川の渡し橋と名付けられた(!)赤い橋を渡って、霊場「恐山」へと着いた。ちようど秋の大祭が行われ

ていて人出が多い。宮崎のえびの高原のような火山性の岩山だらけの荒涼とした景色の中に、お寺やいくつもの卒塔婆、

供養塔などが目に入ってくる。いかにも死者と生者が対話する場所にふさわしい風景である。

中でも色鮮やかな無数のかざ車が風に吹かれて廻っているのが印象的だった。死に別れた幼子のためなのだろう。

そばにはたくさんのお菓子や絵本、人形などが供えられている。佐渡を旅したときもこういった亡き子どもをまつるお地蔵様を

見たことがあったが、子どもを想う親心に胸がつまる気持ちだった。

参道のそばには、死者との仲介をしてくれるという「イタコ」さんたちのテントが立ち並んでいて、順番を待つ行列ができて

いる。あるテントの中をのぞいて見ると、老婦人が呼び出した身内の人と「対話している」最中だった。ハンカチでしきりと

涙をぬぐいながら自分の最近のことを死者に報告している。死者と対話するという真偽は別としても、せつない風景である。

私も他界した父と話をしてみようかなとも思ったが、父自身が死後の世界など信じない人だったし、東北弁の父が出てきたら

イヤだなという気持ちもあったので、そっとその場を離れた。

|

|

|

| 霊場「恐山」 | イタコの口寄せが行われていた | 殺伐とした風景が広がる |

恐山を出ると、日が少しずつ傾き始めた。バスは薬研温泉へと向かう。山あいの静かな温泉地である。聞くところによると

川に面したすばらしい露天風呂があるとのことだった。残念だが私の宿泊地はまだずっと先の大間である。ここで、

ガイドさんに苦情を言ってたあの老夫婦が下車した。バスにゆられるうちに機嫌もなおり、にこやかに別れのあいさつを

するガイドさんに手をふりつつ宿に向かっていった。無関係なのに私もなんだか嬉しくなっていた。

バスは一転して海沿いの道に出る。国道279号線をひたすら北の下風呂に向かって走り始めた。

§ちょうちんと山車と漁り火の夜(下風呂)

今回の観光バスは2日間の日程である。下風呂に着くと、「明日、ホテルの方に迎えに来ますね」というガイドさん

の声をあとに、バスを降りた。私の宿泊先は更に路線バスで30分ほど行った「大間」である。次のバスが来るまで

30分ほど待ち時間があった。下風呂は小さな温泉町である。例によって好奇心がうずきだした私は、町の中を通る

小道をブラつき始める。

ちょうど町は秋祭りの最中らしい。暮れかかった中に、どの家の軒先にもたくさんのちょうちんが飾られている。

今はやりのキラキラしたイルミネーションとちがい、ほのかに優しく灯るちょうちんの明かりは、なぜか懐かしく、

幼い頃を思い出せるような気がする。やがて祭りの山車がやってきた。あまり大きくない山車を子ども達が中心に

なって引いている。山車にも明かりが灯され、静かに静かに進んでいく。名もない温泉町の祭りの夜の風景を今でも

夢の中でみた景色のように思い出す。

|

|

| 家の軒先をいろどるちょうちんの長い列 | 子どもたちが引く山車(だし) |

そろそろ大間行きのバスの時刻なので停留所に行ってみる。

待合いのベンチには大きな風呂敷包みを大事そうにかかえたおばあさんが、ポツリと座っていた。私の顔をみると

遠慮がちにおどおどした声で何か尋ねている。訛りが強くてよく聞き取れなくて何度か聞き返した。どうやら「佐井」行きの

バスはここでいのか、まもなく来るのかと尋ねてるらしい。

そうだった。さっきのお祭りのために、バス停は今日だけ、今立っている国道沿いに移されたことが説明板に書かれて

あったことを思い出した。あの説明を見なかったら、私もお祭りがあっている旧道でバスを待つところだった。

「きょうは、ここがバス停のようですよ」と話してあげると、ほっと安心したらしく笑顔になった。私の言葉で、土地の者では

ないことに気づいたらしく、これまた訛りの強い標準語で「ありがとうございます」という答えが返ってきた。

もし標準語というものがなかったとしたら・・・九州訛りの中年男の私と、下北弁のこのおばあさんとの会話は、

果たして成立しただろうか・・・ちょっと前に、明治初期の方言の問題を扱ったNHKのドラマ「國語元年(井上ひさし作)」の

ことをふと思い出していた。

やがて私とこのおばあさんが乗るバスが来た。もうすっかり日が暮れてしまい、バスのヘッドライトがまぶしい。

乗り込むと、私たちのほかに客は数名ほどだった。とっぷりと暮れた道をバスは走り始める。下風呂の町を過ぎると、

わずかな家が集まった集落ごとにバス停があり、一人、またひとりと乗客が降りていく。とうとう、私と、あの風呂敷包みの

おばあさんだけになっていた。もう乗ってくる人もいなくなった。

やがて人家は全くなくなり、砂浜と海面だけが続く寂しい景色の中をバスはひたすら走り続ける。ちょうど今夜は

満月である。月のそばにはいくつかの雲が浮かび、真っ黒な海原の上を月が照らし出す長い光の道が岸に向かって

伸びている。

この真っ黒な海原を見つめていると、遠くにまたたく明かりに気づいた。手前に白っぽい明かり、はるか遠くに

オレンジ色の明かりである。(何の明かりだろう?) 疑問に思う私の心を見透かすように、バスの運転手さんが

口を開いた。

「お客さん、海に明かりが見えるでしょ。手前の白いのはイカ釣り船、向こうの赤っぽいのは函館の明かりだよ。」

・・・・・そうなんだ。ここは本州最北端、海を越えたら北海道なんだ。あの函館のすばらしい夜景の光が津軽海峡を

こえて届いているんだ。・・・・・私はずっと海の向こうのまたたきを見続けていた。

やがてバスは大間のまちに入り、今夜のホテルのすぐ前に止まった。更に向こうの佐井まで行くあのおばあさんに

軽く会釈して降車し、ホテルに入った。

北端の港町(大間崎)

§本州最北端(大間崎)

翌朝、ホテルの朝食をが済み、迎えの観光バスが来るまで間があったので、大間の町を少しブラついてみた。

たて、横そして斜めに小さな路地が入り組んでいる。ときどき会う人に「おはようございます」とあいさつするが、

(みかけねえ奴だな)という顔で軽く会釈するだけで、口を開く人はいない。こんなところで犯罪が起これば、

「朝方、怪しい中年男が歩いてた」とすぐ警察にご注進されるほど、私は不審なよそ者だったのかもしれない。

しばらく歩くと大間の港に出た。何艘かの漁船が停泊していて、側に寄ってみるとたくさんの電球がぶら下がっている。

(イカ釣り船だ!)私は昨夜の路線バスの運転手に教えられたことを思い出していた。これを全部点灯して夜の海に

出たら、かなりの明るさになるだろう。ゆれる船は苦手な私だが、イカ釣り船に無性に乗ってみたい気分になっていた。

やがて、昨日と同じようにさわやかな笑顔で「おはようございます」と迎えにきたガイドさんとともにバスに乗り込み、

いよいよ本州最北端の大間崎に行った。ここ大間崎は、もともとマグロ漁の港として知られていたが、平成12年放映の

NHKの朝ドラ「私の青空」の舞台になったことで脚光を浴びた。

ガイドさんの話の中にも、撮影当時の色々なエピソードが込められていた。(地元のサイトにこのドラマがスタート時の

ウラ話が載ってたのでご紹介します。ほのぼのしていて、何かいい感じです。)

|

「貸自転車ありませんか?9台ぐらい」スタッフから電話があった。この町にそんなハイカラな |

|

|

|

| 大間の港で見たイカつり船 たくさんのライトがついていた |

「本州最北端」の碑の前で | 「モデル料もらうよ」とニコニコとカメラに 収まってくれたイカ干しのおじいさん |

津軽海峡につき出すように延びた浜辺の一角に、「ここ本州最北端の地」と書かれたモニュメントが立っている。水平線の

ところに、かすんではいるが、函館の町を見ることができた。

みやげ物屋が並ぶ道沿いを少し歩いて、裏手に回ってみる。私のクセというか性分というか、旅に出て町をブラつくときは、

表通りよりはついついウラ通りに足を運びたくなる。その土地独特の生活の風景というか、いやむしろ匂いといったものが

見つかることがよくある。

今回も面白いものを見た。地元の漁師さんらしい老人と、若い女性(その家の娘さんか、お嫁さん?)が、捕ってきたばかり

の小ぶりのイカを干し物台に並べている。台の横には網がかけられている。これらのイカを捕ってきた網かもしれない。カメラに

収めようと「写真撮ってもいいですか?」と声をかけると、このおじいさん、「モデル料もらうべか」とニコニコしながら応えてくれた。

元の通りに戻る道すがら、さっき干していたのと同じくらいのイカを、醤油だれにつけて焼いている露店があった。一本100円と

看板が出ている。迷わず買い求めてかぶりつくと、柔らかくてうまいの何の・・・続けてもう一本買ってしまった。

神の手による彫刻(仏ケ浦)

§「神の手」による彫刻?(仏ケ浦)

大間崎を後にして、バスは半島西側の国道338号線を南下し始める。次の目的地は仏ケ浦だ。海岸線に連なる凝灰岩が、

津軽海峡から押し寄せる激しい波と風に長い年月削られて独特の奇岩の景勝を造り上げたとのこと。30分ほどで着いた

佐井の港から遊覧船に乗り込む。満員である。

海上をはしること約30分、対岸のほうにうすい灰色の大きな岩がいくも見えてきた。これらの奇岩のスケールの大きさに

まず圧倒され、続いてその形の奇妙さ、多様な様子に驚かされる。それぞれの形から、五百羅漢、二つ岩、十三仏など一つ

ひとつに名前を付けられた岩が何と2kmにもわたって続いているという。

船が接岸して岸に降り立ち、しばし奇岩の間の散策コースを楽しんだ。戦前の歌人大町桂月は、この地で次の歌を残している。

呆れ果て 驚き果てて 仏宇陀(※)

念仏申す外 なかりけり

※ほとけうた=仏ヶ浦の古名

|

|

|

|

| 親子岩 | 天竜岩(右上が竜の頭です) | 蓮華山 |

エピローグ

こうして、2日間の下北半島の旅を終えた。まだ下北には寒立馬で知られる「尻屋崎」、一泊したかった薬研温泉など

見逃したところがたくさんある。時間をとってまた訪れてみたいが、たぶん定年になってからだろうと思う。いつまでも

変わらずにいてほしい下北半島である。

|

|

| どこか忘れたが、「ねぶた」の 山車が飾られていた。青森市だけ のものではないことを初めて知った |

行けども行けどもススキの原 本当に広い |

|

|

| 今回の旅の締めくくりを見送ってくれるような、すばらしい夕焼け空 | |

(16.08.22(R2.10.13)UP)

| みずうみサイクリングロード(田沢湖 平成15年10月) | |

|

|

| 東北各県には、印象深い湖が多い。福島の「猪苗代湖」、青森の「十和田湖」、山形の「月山湖」・・・・・それぞれに 特徴があって興味深い。私は以前、役所で公害関係(水質保全)の仕事にタッチしていたことがあり、川や湖には特別な 想いを持っている。特に湖や沼は、川と違って水の流れが乏しい「閉鎖性水域」のため、ちょっと油断するとすぐに水質 汚濁につながりやすい。きれいな湖というのは、それだけで何にも代え難い宝なのである。 今回は昨年の角館の旅のときに寄ることができなかった秋田の「田沢湖」をひとめぐりしてきた。しかも中年体 (老体という言葉はまだ早いと思うので・・)にムチうって一周22kmをレンタサイクルでまわってきた。わが宮崎は 連日30℃近い気温だったが、みちのくはすでに肌寒い秋・・・快晴の空の下、コバルトブルーの湖を眺めながら、 必死にペダルをこいだ一日だった。 |

|

| 盛岡から、秋田新幹線で二つ目の「田沢湖駅」に降り、バスに乗り換えてしばらく行くと眼前に優美な駒ヶ岳の姿を 眺めることができた。駒ヶ岳は秋田と岩手の県境にあり、見かけはたおやかな女性的な姿をしているが、明治になって からでもすでに12回の噴火を繰り返している活火山である。(だからこそ女性的か???)火の山駒ヶ岳には、 アイヌの伝承が残っている。 大昔に神々が誕生した頃、大きな地鳴りがして、 ギリシャ神話に似た話がある。プロメテウスという神が、寒さに震える人間のために天上神ゼウスから火を |

|

|

|

|

| 秋晴れの中の駒ヶ岳 | レストハウスの稲庭うどんセット | レンタサイクルでいざ出発 |

腹も満たされ、幸せ気分になったところで、同じレストハウス内のレンタサイクルを借りて、湖一周の旅に出発した。 田沢湖は周囲約22kmあり、どちらから廻ろうかと店の人に相談したところ、「初心者は時計回りが楽です」と教えて くれた。 早速ペダルをこぎ始める。たしかに勾配の少ないなだらかな道が続く。快晴の空の薄い青色、湖面の濃い コバルトブルー、その間を分けている紅葉の混じった山の緑、体に受ける風すら秋の匂いがする。農作業を していた青年に「こんにちは、すばらしい所ですね。」と声をかけたところ、やや間をおいて「ハイ、おかげで・・・・・」 あとで思うと、ここは北国、秋のこんな季節だけじゃなく、雪に苦しめられる厳冬期もあるだろう。(どこかの お調子者の旅人め・・・)と思ったかもしれない。 一面のススキの原を過ぎて、日の当たらない細い小径に入ると、ひんやりとした空気が押し寄せてきた。 一応舗装はされているが、あまり手入れがされていないらしく、色づいた落ち葉や栗のイガが至る所に落ちている。 秋の風情というにはあまりにも多い落ち葉にハンドルを取られそうになったが人一人、車一台通らない状態の中で、 湖を独り占めしたような気分にひたることができた。 |

||

|

|

|

| 湖に沿ってなだらかな道が続く | ススキの白、湖の青、そして樹のみどり | ひんやりとした脇道 |

|

この小径を抜けたところに、「辰子茶屋」という食堂があった。道路脇のススキに守られるように

靄森山 やがて、道路の登り勾配がきつくなってきた。こいでもこいでも自転車がなかなか進まない。寄り道 |

||

年老いた顔になるのかと恐れ、観音様に永遠の美しさをくれるよう願掛けのお百度参りをした。 その満願の日、夢枕に観音様が立ち、「北の方にある泉の水を飲めば願いが叶う」と告げたので、翌朝この泉に出かけた。 異常に喉が渇いたたつ子が、何斗もの水をゴクゴクと飲み干したところ、たちまち美しい顔や体は、恐ろしい龍の姿になり、 田沢湖の湖底に身を潜めてしまった。 心配したたつ子の母が湖を尋ねると、龍となったたつ子が現れ、もう一緒に暮らせなくなったことを嘆き、母にたくさんの 湖の魚を贈ったという。 |

たつ子像を眺めていて、ふとアンデルセン童話の「人魚姫」のことを思い出した。あちらも若い娘の話で、 たしかコペンハーゲンに像が建てられている。「たつ子」は美しさを願うが叶わず龍に変身してしまう。 「人魚姫」は恋しい王子と結ばれることを祈って人間に変身するが、これも叶わず死を迎える。動機も 内容も異なるけれど、どちらも娘心の何ともいえない哀しい情念が描かれた話だと思う。 湖に朝日が登るときは、金色の像が照り輝いてすばらしい風景になるという。もっと眺めていた かったが、行程はまだ半分しか来ていない。だんだんと重くなってきたペダルを踏んで、たつ子像を あとにした。 |

|

|

|

| 千葉治平の詩碑 | 全身Goldの「たつ子像」 | 栗のイガと落ち葉に秋の気配 |

抜けるような青空、風もさわやか、湖は真っ青な姿を見せてくれている。最高のサイクリングコースなのに、 あと半周の約10kmは、きつかった。この夏の京都の旅のときに痛めた腰が妙にだるい。サドルに乗せた 尻が痛い。膝もガクガクしてきた。ちょっと走っては歩き、また走るという繰り返しになってしまった。 「姫観音」や「蓬莱松」という名所もあったし、銀杏や楓の紅葉が見事な場所もいくつか目にしたのだが、 ゆっくり眺める心のゆとりが無くなっていた。ひたすら走り、また歩き、さらに走り、どうにか出発した田沢湖 レストハウスそばのを視界にとらえたときには、4時間近い時間がたっていた。体の節々が痛い。やっぱり 中年のおじさんにとって、22kmのサイクリングは半端じゃなかった。 それでも腹だけ確実には減ってきた。自転車を返して、帰りのバスを待っていると、味噌が焼ける たまらない香りがただよい食いしん坊の虫をうずかせる。香りを追っていくと、近くのおみやげ店の前に 「みそタンポ」と書かれた看板が・・・・・。店先の大きな囲炉裏をのぞくと、味噌が塗られた秋田名物 「きりたんぽ」が炭火であぶられて、何ともいえない香ばしい煙が立ちのぼっている。焼いている おばさんが、「いかがですか? 秋田の新米ですよ。味噌も手作りですよ。」と罪な呼び込みをしている。 やもたてもたまらず、1本買ってかぶりつく。味噌の香り、新米の風味、炭火の残り香、さらには芯に 使っている太い杉の棒のかすかな匂いなどが混然ととけあって、鼻をくすぐる。たいらげるまでに1分も かからなかった。 こうして、サイクリングで疲れた体と、みそタンポで満たされた腹を帰りのバスにゆだねるころ、 湖にはつるべ落としの秋の夕暮れがせまりつつあった。 |

||

|

|

|

| みごとな枝振りの「蓬莱松」 | みそタンポ | みずうみともお別れです |

(15.11.17UP)

Ⓢ点描:出羽の冬景色(酒田~男鹿半島~角館 平成14年12月)

|

|||||

| 冬の出羽路を回った。 | |||||

| おしんと庄内米(山居倉庫) 酒田駅に降り立ち、観光案内所へ行くと、「貸し自転車」の看板が目に付いた。曇りとはいえ、雨も降りそうにないので自転車で 廻ろうと思い申し込むと、何と料金は無料とのこと。ケチケチ旅のものにとっては本当に有り難かった。 さて、自転車に乗ってまず向かったのは、山居倉庫。酒田は高名な庄内米の流通の要だったところで、今も現役で活躍している 大きな米倉があるという。確かにしばらく行くと、川の向こうに何連にも並んだ純日本風の倉庫群が見えてきた。風情のある 木橋を渡り倉庫に近づくと、庄内米の資料館があった。 この資料館で知ったことだが、実はこの山居倉庫、ひと昔前に国民的ドラマといわれたあの「おしん」の中で、泉ピン子さん演じる 母親が働いていた米倉庫のロケ地になったところだという。ジオラマの中で、何俵もの米俵を一度に背負った女性を表したものが あり、「おしん」のドラマと重なって当時の重労働に想いをはせた。 |

|

|

|

|

| 貸し自転車 | 山居倉庫 | 資料館 | |

| 白鳥と月山(最上川スワンパーク) 次に、最上川のほうに向かう。自転車をやっと漕いで堤防沿いの道路に登りあがると、河川敷に絵のような光景が広がっていた。 ゆったりと流れる最上川。無数に群れる白鳥と鴨。そして雪化粧した月山の優美な姿が遠くに見えている。今写真を見てもあの 風景の素晴らしさは十分に伝えられない。 夢中で堤防を駆け下り、様々な方向からシャッターを切った。すぐそばに私が居るのに、白鳥たちは逃げもせず、何事も ないかのように悠然と川面に浮かんでいる。 ふと気づくと大学生ぐらいの女の子が二人、私に近づいてきて「シャッターを押してくれませんか?」と、それぞれ2台のカメラ (デジカメとインスタントカメラ)を差し出した。月山と白鳥を背景に何枚かのショットを撮ってあげた。聞くと、秋田から遊びに 来たのだという。私が明日秋田に行くのだというと、秋田市内よりも周辺のほうが色々と見るところが多いと教えてくれた。 見ず知らずのオジさんにものおじすることなく、ハキハキとして人なつっこい子たちだった。 |

|

|

|

|

|

| スワンパーク | 旧本間家 | 酒田駅 | ||

| 本間さまには及びもないが・・(本間家別荘) 続いて、酒田の豪商「本間家」ゆかりの美術館に向かう。美術館の横に、同家が迎賓のために建てた別荘が、壮大な庭園の中に たたずんでいた。 「本間さまには及びもないが、せめてなりたや殿様に」とはやり唄にうたわれた本間家のものらしく、さりげないところに贅をこらした 箇所がいくつもあった。 例えば、壁をよく見ると、うっすらと金粉がまぶしてあって、少し離れるとそれがまるで夜明けの雲のように浮かび上がってくる。 金を使っているのに決してイヤミではない。また、無数の窓にはめ込まれたガラス板は大正から昭和初期に作られた手作り ガラスで、よく見ると気泡が入っていたり、外の景色がゆがんで見えたりとなかなか味わい深い。廊下の10cm角の木の手すりは、 十数mほどの長さだが、継ぎ目が全然無く、1本の木を丁寧に削ったものとのこと。とくに気に入ったのは、奥の書院づくりの部分が 片方は上向きに、もう一方は下向きに削り込んであり、前者は川の波頭を、後者は川に遊ぶ千鳥のくちばしをイメージしたものらしい。 低俗な成金趣味のものと異なり、さりげなく、しかしちゃんとした主張をもって造られたことが感じられ、戦前の日本人の美意識の 高さを知った。 |

||||

| 寒風の中をいざ男鹿半島へ、なまはげ館へ 酒田をあとにし、秋田市内のホテルで一泊した翌日、レンタカーを借りて、男鹿半島に向かう。ナビ付きの車だったので走り やすかった。半島の入り口の男鹿大橋に「えぐ来だな! 男鹿半島」と書かれた大看板が立てられている。 まず半島全体をパノラマのように見渡せるという「寒風山」へ登った。名前のとおり、近づくにつれて、寒さと風が強くなってくる。 展望台の少し下まで来ると、「除雪していないので、これ以上立ち入らないでください」との看板がある。柵もなく、みたところ問題も なさそうなので、無視して更に登っていくと、突然全体が凍った雪に覆われた道が現れた。とてもスリップして進めそうもない。 やっぱり地元の言うことには従わないといけないと反省し戻り、真山神社の「なまはげ館」をめざす。 ・・・・・・・・ なまはげ館に近づくと、雪の中で包丁とおけを持ったなまはげの石像が迎えてくれた。中に入ると、まずなまはげの面を 彫っている人に気づいた。数日かけて一体の面ができるとのこと。昔は各地区で独特の面が造られていたそうだが、今はこういった 専門家の手作り面が多くなったらしい。 実際のなまはげの風習がビデオ上映されていた。数百年の伝統をもつなまはげ行事はおおむね次のように行われているらしい。 まず、独身の村の若者が身を清め、面とわらみの、包丁、桶などでなまはげに変身する。 →訪れる家の玄関で7回四股をふんで、「なまけものをいないか・・」といって子どもを追い回す。 →家の主人が丁重になだめ、用意された膳に着くよう勧める。→なまはげは5回四股をふんで膳に着く。 →家の者と問答を始める。このとき、来年の豊作と無事息災を祈願する。 →子どもに再度戒めの言葉を言う。→3回四股をふみ、家中を暴れ回る。 →来年またくることを約束してその家を去っていく。 →なまはげの体から落ちた稲藁は、縁起物として翌日まで片づけない。 |

||||

|

|

|

|

|

| 通行止めの寒風山 | なまはげの像 | 面彫り | 展示の人形 | 入道崎 |

| ドライブインの人なつこい大将(入道崎) 更に北に向かい、入道崎に着いた。灯台がポツンと立っていて、まわりは枯れ草の広い野っ原であり、冬の日本海の荒い波が 奇岩を洗っている。 とにかく寒い。そうそうに何軒も立ち並ぶドライブインのひとつに入り、昼食として「カニラーメン」を食べた。だしの効いた和風の味で ほくほくのカニにしゃぶりつくと、やっと暖まってきた。 このドライブインのマスターは大変人なつっこい方で、しきりとどこから来たのか、どこへ行くのかとニコニコしながら聞いてくる。 スキンヘッドにしぼりのはちまきをしてハッピをまとっている姿から、「入道崎」という地名によく合ってると思い、「ヨッ、大将!」と つい、呼びかけたくなった。この後八望峠をまわり、昼過ぎに秋田市内に戻って、角館行きの「こまち」に乗り込んだ。 |

||||

| 武家屋敷での昔語り(角館:岩橋家) 「こまち」が角館駅に着いたのは午後3時少し前だった。宿に荷物を置き、そのまま町の散策に出る。駅前からの道沿いには お菓子屋さんやみやげ物屋さんが比較的多いが、そんなに賑やかな様子は感じられない。1~2kmほど歩いたところ、 道の並木というにはとてつもなく高い常緑樹(あとで樅の木ということがわかった)が幾本も立っている広い通りに出て、昔からの 武家屋敷が立ち並んでいる。木があまりに高いせいか、「樹木からの落雷に気をつけてください」という初めて目にする 看板が立っていた。 角館のマップを見ると、これらの武家屋敷にはそれぞれ「○○家」という名前が付いていて、中まで公開されているところ、 非公開のところ、資料館風になっているところなど様々である。 その中に「岩橋家」と書かれた家があり、玄関先に立つと、奥の方から、男たちの話し声がする。「ごめんください」と声をかけると、 「どうぞお入りください」という返事があった。靴を脱いであがると、奥の部屋に囲炉裏があり、中高年の男性数名が座っている。 12月から3月にかけての休日に、来訪者を対象にして「むかし語りの会」を開き、囲炉裏を囲んで角館の歴史や生活などを紹介して いるとのこと。 お一人の方からいただいた名刺に「歴史案内人」という肩書きが記されている。最近よくみられるようになった、地元の方による ボランティアの観光ガイドだと思うが、角館の町に誇りと愛着を持ち、町だけでなく町に伝わる「歴史」を案内するのだという 気概のようなものが、この肩書きから伝わるような気がした。 あいさつもそこそこに、勧められた座布団に遠慮なく座らせていただき、次のようなお話しを聞かせていただいた。 ○角館は、秋田の佐竹藩の支藩的な町として続いてきたこと ○戦災・火災等に遭うこともなく、昔のままの道や武家屋敷がそのまま残された珍しい町であること ○町を流れる川沿いに植えられた桜並木や、各町内から山車が出る祭りのこと ○この岩橋家の屋敷は、先頃封切られた山田洋次監督の時代劇「たそがれ清兵衛」の 撮影場所に使われたこと 中でも、昔の暮らしについて、興味深い話を聞くことができた。以下、その話の要約。 一般的に昔の山国は、冬のあいだ雪に閉ざされ、貧しく苦しい暮らしをしていたと思われがちだが、 案外そうではないと思われる。例えば、秋までに収穫した野菜を保存するための「いぶりがっこ (いろりの煙でいぶされたたくわんなどの漬け物)」や小魚の干物、藁で作られる防寒靴などの様々な 加工品など・・・決して豊かではないが、自然から与えられた物をそれなりにうまく工夫し、不便のない 生活が営まれていたようだ。 そういって案内人が指さした囲炉裏の上には、例のいぶりがっこや、藁ひもで結わえられた角餅、藁の束に挿された小魚など、 質素だがバラエティーに富んだ保存食がぶらさがっている。 確かに、モノ中心の考え方に立つと現代のほうがはるかに豊かだが、「あるがままを受け入れる」という心の面から考えると、 昔のほうがどれほど豊かであったかしれないと思った。 「焼けたから食べていってください」と差し出されたのは、少し焦げ目がついた焼き栗と銀杏。有り難くいただくと、素朴な甘みと 香ばしさが口の中いっぱいに広がる。 莫大な予算をつぎ込むいわゆるハコ物に頼る観光産業が多い中で、先祖から残された遺産を大事に守り、手作りの方法で 取り組む「ソフト面の町おこし」のすばらしい例を見せていただいたように思う。 1時間ほどお話しさせていただき、何か心に温かいごちそうをいただいたような気持ちになって、岩橋家を出ると、すでに 夕闇がせまっていた。 |

||||

|

|

|

|

|

| 武家屋敷の門構え | 囲炉裏端での語り | 心づくしの焼き栗と銀杏 | 角館の銘菓「なると餅」 | |

| 朝餉の語らい(やまや旅館) 今回の宿は角館駅前にある「やまや旅館」。実はこの宿、俳優の山谷初男さんの実家とのこと。名前はピンと来なくても、 顔を見たら、ああ、あの人・・と誰もが知っている名優である。 さて、翌朝の食事のときのこと。通された和室には、3つのお膳が揃えられている。私が座って食事を始めるとまもなく、 老年期の女性と男性がそれぞれ入ってきて席に着いた。やがてお互いに話がはずみ始める。 まず、私の右横の老婦人だが、角館町内に一人暮らしをしている70代の方で、この日から埼玉の娘さんのお家に 行かれるとのこと。その理由というのが自宅の「雪かき」ができなくなったため冬の間だけのいわば避難のようなものらしい。 「南国に育って積雪をあまり見ないので、雪にロマンを感じます」と私が話したとたん、 「雪って、あなたたちのような南の人たちが思うようなものではないんですよ、なかなかなんですよ」と返された。 彼女の話によると、屋根の雪をおろし、更におろした雪を道路脇によける作業は大変なものらしく、自分でできない場合、 そのつどお金を払い人を雇ってするしかないとのこと。雪国で体の弱った老人が一人暮らししていくのは、とても厳しいと 言っておられた。彼女の言葉には重みがあった。言葉はやわらかだったけれど、叱られたような気持ちになった。 次に男性の老人の方は、大正生まれの80代とのことだが、色白で70歳ぐらいにしか見えず、お元気そうである。 もともと角館出身だが、今は青森に住み、たまたま知人の不幸があって帰郷されたとのこと。 東北のお国訛りが強く、なかなか聞き取れずに私が何度も聞き直したものだから、ご自分の訛りについての次のような 体験を話してくれた。 「戦前に就職試験を受けたとき、テストは満点に近い成績だったのに落ちてしまった。どうとても納得がいかず、 試験官に聞きただしたところ、『おまえはズーズー弁(私はこの言葉は差別的で好きではないが、ご本人の表現なので あえて記す)がひどいので、使い物にならない』といわれた。やっと東京で別の会社に入ったら、おおぜいの若い 女性タイピスト と同じ職場で、私が上司に仕事の内容を報告するたびに後ろで彼女たちがクスクスと笑っている。 最初は何故か解らなかったが、ようやく私のズーズー弁を笑っているのだと気づいた・・・・・」 「すごく腹が立ったでしょう?理不尽ですよね」という私の問いかけに、 「腹が立つというよりは、恥ずかしくてたまらない、何故東北に生まれたのかというように、自分を責める気持ちのほうが 強かった。人権だ差別だなんて言い始めたのは最近のことですよ。ズーズー弁も日の目を見るようになったのは、 吉幾三さんのおかげかもしれない。」とニコニコ笑って答えられた。 お二人の話を聞いていると、東北のもつ雪国としてのすばらしさ、フランス語のようなやさしい響きを持つ東北弁の魅力などに 憧れるだけだった自分が恥ずかしかった。 それにしても、この角館という土地をしばし離れる人、ここに生まれ久方ぶりに戻って来た人、縁もゆかりもないゆきずりの ただの旅人・・・・三者三様の人生が、このやまや旅館で一瞬の交錯をする・・・・・おおげさかもしれないが、人の世の縁と いったものを感じた朝食のひとときだった。 (14.12.28UP) |

|

|

| やまや旅館(左)と武家屋敷通りの雪景色(右)・・・実はこの2枚だけは、平成27年2月に再び角館を訪れたときのものです。 | |

むかし、あったずもな(遠野 平成12年3月)

フォルクローロ遠野

東北新幹線の新花巻から、釜石線で「むかし話の里」遠野に着いたのは、日没直前だった。駅舎を出ると、「カッパ君たち」のお迎えがあった。

駅前の池に痩せたブロンズ製のカッパたちが思い思いの格好でくつろいでいる。コップ酒を飲んでいる奴、立ち上がって演説をしている奴・・・・・

見慣れた漫画風のカッパではなく、芥川龍之介が描いた「河童像」そっくりのリアルな凄みのある奴らで、実際こんなのが川から出てきたら

こわいだろうと思う。

さて、今回の宿はフォルクローロ遠野。JR東日本が経営するホテルで、何と遠野駅の2階にあり、改札口の横の階段から上がるように

なっている。温かい人柄がお顔にそのままにじみ出ている年配の支配人さんが、笑顔で出迎えてくれた。チェックインのあと渡されたルームキーの

ホルダーがこれまた手彫りのカッパだった。

明日のむかし話の里めぐりを楽しみに、その夜は早めに床に着いた。

|

|

|

| とおの昔話村 | 柳翁宿にて | 市立博物館前のモニュメント |

|

|

|

| 駅前のカッパ君 | カッパの顔をしたこま犬 | 伝承園のおばあちゃん達の藁馬 |

むかし話を訪ねて

翌朝、まだ雪が残る「とおの昔話村」を訪ねた。

遠野を有名にしたのは、偉大な民俗学者柳田国男である。この里に古くから伝わる119のむかし話を集め、明治の終わり頃に出版された

「遠野物語」は、我が国の民俗学の原点とされている。私も以前読もうとしたことがあったが、明治の古文体表現のために、「本屋の立ち読み」

程度で終わってしまった。

昔話村では、やや難解な遠野物語に描かれた民話の世界をわかりやすく解説している。例として、次のようなむかし話がある。

前にTV放映されていた「まんが日本むかし話」で見たような話が多い。

男の子の姿を見ておおさわぎした。また、ある家では、姿が見えないのにガサゴソ音がしたり、鼻をすする 音がしたりする。ザシキワラシの住む家は裕福になるという。 ○オシラサマ: 母親のいない父と娘だけの貧しい家があった。この家では一匹の馬を飼っていたが、美しく成人した娘が、 この馬が好きで、とうとう厩で一緒に寝起きするようになり、やがては馬と夫婦になりたいと言い出した。 怒った父親は馬を桑の木につり下げて殺してしまった。馬の死を知った娘はなげき悲しんだが、やがて 馬の首にしがみついて、一緒に天に昇ってしまった。今も娘と馬をかたどった「オシラサマ」という神さまが 祭られている。 ○カッパ渕: ある家の裏に深い渕があった。夏の暑い日、その家の者が渕で馬に水遊びさせていたところ、河童が 出てきて馬を水の中に引きずり込もうとした。馬はびっくりして逆に河童を引きずったまま厩に逃げ込んだ。 その物音におどろいて集まった家の者たちに河童はとうとうとらえられてしまった。 「いたずらばかりする河童だ。殺そうか。」と話し合っていると、河童が手をあわせ、「どうか助けてください。」 としきりに頼んだ。哀れに思った家の者は「もう二度と悪さはするなよ」といって逃がしてやった。 それからは、河童がいたずらすることは無くなったという。 |

遠野では、里の古老たちが今でも機会あるごとにむかし話を語ってきかせるという。土地の言葉で語られる話は、必ず「昔あったずもな

(むかし、むかし、こんな話があったそうな)」で始まり、必ず「どんどはれ(これでお終い)」で終わるとのこと。「昔」の発音も「むかし」ではなく

「むがす」と訛るんだそうだ。

今回はだめだったが、もう一度遠野を旅して、生の昔話を聞いてみたいものだ。この昔話村には、柳田国男がよく泊まったという旅館が移築されて、

「柳翁宿」という名で内部公開されている。自在鍵のかかった囲炉裏があり、宮崎では神楽宿などに飾る白い紙の切り抜き(色々なものを表して

いるあの紙は何ていうのだろう)が数枚、神棚に下がっている。ここでも昔話が語られるそうだ。

|

|

|

| 妖気ただようカッパ渕 | 伝承園の水車小屋 | 重要文化財の曲がり家(菊池家) |

カッパ渕と伝承園

遠野物語が世に出るきっかけとなったのは、柳田国男に遠野の民話を語ってきかせた佐々木喜善氏の存在があったとのこと。旅館の

ご主人をされていた佐々木氏を記念して造られたのが遠野の郊外にある「伝承園」である。ここの工芸館では、土地のおばあちゃん達が

集まって、わら細工の馬や、機織りなど昔からの技術を披露していた。座敷でせっせと藁の馬をつくるおばあちゃんの横で、湯気の出る

やかんが置かれ、お茶を飲ませていただいた。

地元言葉で、「奥の御蚕堂(おかいこどう)にいくと、オシラサマがたくさん飾られているから、ぜひ見ていきなさい。」といわれ、

その部屋に入ってみた。戸を開けたとたん、私はギョッとなった。オシラサマは先ほど述べた昔話のとおり、馬と娘の形をした神さまだが、

天井から四方の壁全てに、無数のオシラサマが下げられて、じっと私を見ている。あたりには誰もいなくてシーンとしており、薄暗い

明かりの中で、オシラサマたちが私に迫って来るような気がして、1分もせず逃げ出すように部屋を出た。正直言って怖かった。

伝承園から少し南に行ったところに、常堅寺という曹洞宗(だったと思う)のお寺があり、ここでまたカッパとの出会いがあった。正確には、

カッパの形をしたこま犬である。何でもこの寺の何代か前の和尚さんが彫ったという。(頭に皿がある!)

この寺の裏手には、遠野の観光写真によく出てくる「カッパ渕」が流れている。夏に撮られた緑いっぱいの写真しか見ていなかったので、

冬の立ち枯れた木々と、雨のせいか茶色く濁った水面にまずびっくりした。ノスタルジーを感じるような心象風景というよりは、

妖気漂うおどろおどろしい感じがした。

現代の我々は、カッパなどの妖怪たちを、何かユーモラスなものとしてとらえているが、よく考えると、それは科学しか信じない人間の

心の奢りであり、遠い昔の祖先たちは、今回のカッパ渕やオシラサマなどから感じたように、何か恐ろしく大きなもの、偉大なものとして

謙虚に大自然や、神さまたちを信じていたのだと思う。遠野の旅がそう教えてくれた。(15.02.14UP)

五大堂と三吉おでん(松島~仙台 平成4年10月)

この年、仕事の関係で埼玉の所沢で2週間の研修を受けていた。ちょうど週休二日制が始まったばかりで、中日の土・日がまったくの

フリーになってしまった。研修所にじっとしててもつまらないので、土曜の早朝に大宮まで行き、東北新幹線に乗り込み、仙台駅に降り立った。

初めての仙台の旅の始まりであった。

松島・・・そして瑞巌寺

仙台と石巻を結ぶ仙石線に乗り、30分ほどで沿線住宅地を抜けると、海が見えてくる。線路はこのまま松島まで続いているが、

あえて海路を選び、本塩釜で下車、港から遊覧船に乗り込む。出港してしばらくすると点在する大小の島々が視界に飛び込んできた。

どの島も長い年月、浸食を繰り返したらしく様々なおもしろい形をしたものばかりだった。

湾をひとめぐりして松島海岸の船着き場に着くと、まずあちこちと目についたのは名物「笹かまぼこ」の看板。串に刺した焼きたてを

1枚買ってほおばりながら歩くと、赤い橋がかかる向こうの小島に建つ五大堂が見えてくる。何でも坂上田村麻呂が毘沙門堂を建てた

のが始まりで、現在のお堂は伊達政宗の建立とのこと。天気が良かったせいで、ここの境内から見る松島湾の景色が最高だった。

芭蕉の気持ちがよく分かる。

五大堂から山手に戻ると、伊達家の菩提寺、そして東北随一の禅寺「瑞巌寺」である。民謡「斉太郎節」にも二つとない寺として

唄い込まれたである。杉並木の長い参道を抜けると、政宗が4年の歳月をかけて造り上げたという文字通り堂々とした「お堂」に目を

奪われた。

|

|

|

| 仁王島 (仁王というよりはスフィンクス?) |

五大堂 | 瑞巌寺の参道 |

多賀城趾・政宗像

仙台に戻る途中、仙石線を多賀城駅で降り、緩やかな坂道を少しずつ北の方に登っていく。東北学院大のテニスコートや多賀城廃寺

跡を通り過ぎ、東北本線のガード下をくぐり、ちょっと急勾配の道をさらに登ると多賀城趾に着く。奈良から平安末期まで陸奥の国の

国府・鎮守府が置かれ、古代東北の政治・軍事・経済の要だったところだ。古代史ファンの私としては、中央の平城京跡、西の太宰府

政庁跡(都府楼)とならぶ東の多賀城を今回ぜひ訪れたいと思っていた。

仙台平野がよく見える高台に約93万ヘクタールの広さがあり、中央100m四方ほどの政庁跡が残されている。興味のない人たちは、

「ただの原っぱじゃないか」と言うかもしれないが、今は何もなくただ風が吹き抜ける台地に、さかのぼること千年以上も昔、いかめしい

鎮守府の軍人、艶やかな胡服のおんな、鍛冶屋の職工、都からの荷を乗せた馬などが行き交っていた様が思い描かれ、かつて大柱が

立っていた礎石すらいとおしくなってくるスエさんなのです。

仙台に引き返し、もう一つのお目当ての「青葉城」に行ってみた。このときの数年前のNHK大河ドラマで「独眼竜政宗」の放送があり、

政宗幼少時の名セリフ「梵天丸もかくありたい」と、主演の渡辺謙の名演技が記憶に新しかった。像の近くから見下ろすと仙台市内が

一望でき、街の手前を名曲![]() 「青葉城恋唄」のとおりに「広瀬川」がキラキラと流れていた。

「青葉城恋唄」のとおりに「広瀬川」がキラキラと流れていた。

|

|

|

| 政庁のミニチュアが載った 多賀城跡のモニュメント |

独眼竜政宗の騎馬像の前で | 場内にある護国神社の紅葉 (この写真のみ平成15年撮影) |

三吉おでん

今回、所沢で受けた研修の仲間に仙台の方がいて、「仙台に行くならぜひ三吉おでんに寄るといいよ」と奨めてくれた。

地元の人たちの知る人ぞ知る隠れた名店らしい。

仙台駅から青葉通りを西へ数百m歩き、北へ折れて東二番丁通りをまた数百、再び西へちょっと行ったところに三吉おでん

はあった。中に入ると満員である。見たところ殆どが地元客のようだ。しょうがないかとあきらめて店を出ようとした私を、手ぬぐいで

ねじり鉢巻きしたメガネのおじさんがカウンターの中から呼び止めた。

「どこから来たのか?」と聞くので、「九州の宮崎から」と答えると、すぐさまカウンター席の常連客2人に向かって、「ホラもう十分

食っただろう?席をあけてよ」と、追い出しにかかった。この二人連れ、別にイヤな顔をするでもなく立ち上がりかける。あまりにも

気の毒なので「けっこうです」といいかけると、赤い顔で楊枝をくわえた片方の男性がニコニコしながら、「いつもここのオヤジはこんな

調子なんですよ、どうか十分に食べてやってください」と出て行った。

あっけにとられながら空いた席にすわると、この店のご主人と判ったカウンターのおじさんが、「いいんだよ あの人たちは毎晩

来てるんだから・・・九州から来たんだもの。ぜひ座ってもらわないと。」とニコニコとおしぼりを出してくれた。私が座ってからも、

このご主人、色々と話しかけてくる。もともとは仙台ではなく秋田のご出身とのことで、脱サラしてから屋台を引き、今の店を構えるに

至ったという立志伝的な方のようだ。(この店の名前は出身地秋田の「三吉神社」にちなんで「みよし(=三吉)」といったが、常連客が

勝手に「さんきち」と呼ぶのでいつのまにか「さんきちおでん」になったというウソのようなホントの話をあとで聞いた)

さて、早速名物のおでんをいただく。おでんといえば、私が学生時代を過ごした博多のおでんは、こってりとした煮込み

おでんだった。「おでんのだしは濁っている」というのがその時までの「私の常識」だった。ところが何と、三吉おでんのだし汁は澄み

切っている(!) 味もさっぱりしている。聞くところによると、イワシの焼き干しと昆布だけでだしをとっているらしい。

中の具も色々とこっている。かんぴょうで鉢巻きをしたユーモラスなタコ、珍しいサンマのすり身、でっかいハンペン・・・ざっと

数えても二十種類はあったように思う。旨かった。地酒もいただきながら、初めての仙台の夜は更けていった。

※先日、所用で仙台を訪れたとき乗ったタクシーの運転手さんに、三吉おでんのことを聞いたところ、この時のご主人(初代店主

田村三郎さん)が数年前に他界されたとのこと。ご冥福を祈りたい。

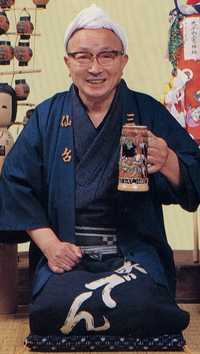

| 初 代 店 主 の 三 吉 と う さ ん |

|

|

| 鉢巻きをしたタコ、ニラ玉、ハンペンなどが 澄んだダシに浮かんでいる |

(16.01.07UP)

20年の歳月が過ぎ・・・・・・

さて、それから約20年が過ぎ、平成26年に学会で再び仙台を訪れる機会があった。私は定年を迎え、60代になり、東北各地は

あの大震災に見舞われたわけだが、復興をとげつつある仙台では、政宗公の像も、三吉おでんの暖簾も、あの味もそのままだったことが

嬉しかった。

|

|

|

(31.01.16UP)

Ⓢ白虎隊と野口英世の跡を訪ねて(会津/平成5年10月)

|

|||

|

会津鉄道6時間の旅

5:00、まだ真っ暗な東武線浅草駅から日光行き準急に乗り込む。車内はまだ2~3名のまばらな乗客のみ。列車は薄もやの 町中を抜けていく。下今市駅で会津田島行きに乗り換える。 鬼怒川温泉沿いの渓谷は紅葉の名所らしいが、まだ三分程度の色づきだ。自然界の色が薄い分、代わりに赤、黄、青様々な 原色のアノラックをまとった中年男女の登山客の乗り降りが多くなる。 鬼怒川温泉、龍王駅と過ぎて湯西川温泉駅に着く。この駅は驚いたことにトンネルの真ん中にあった。駅の側に外に出るための 会津田島駅で再び列車を乗り換えた。電車からディーゼルカーになっている。もう還暦はとうに超えていそうな車掌さんが、 |

|||

|

観光バスへ 会津酒造歴史館に着く。大正時代から「宮泉」 |

||

鶴ヶ城と白虎隊 続いて鶴ケ城へ。戊辰戦争の古写真などで、ボロボロになるまで持ちこたえた城としてよく紹介されているが、今は改装され 優雅な姿で建っている。ボランティアガイドの初老の男性がしきりとその強固さを強調している。曰く「薩藩の輩は一兵たりとも進入 できなかったのです。」このおじさんは、今も薩摩に恨みを抱いているかのように一挙にまくしたてる。彼にとって戊辰戦争はほんの 少し前の出来事であるらしい。 そういえば何かの本で、会津人が西南二藩を評するとき、長州はよしとするが、薩摩は絶対に許していないというのを 読んだことがある。最初から最後まで会津の敵として行動した長州の一貫した態度はむしろ評価するが、蛤御門の変までは 会津の味方だった薩摩が、最後は会津征討軍の中核になったことで、裏切られたという想いが強いという。後に西南戦争が あったとき、憎い薩摩を討つチャンスと考え、政府軍や警察関係には会津からの志願者が多かったとのことである。 私は、このボランティアのおじさんと会話しながらも、最後まで九州から来たとは言えなかった。別に私は鹿児島県人では ないし、この方が当時の会津兵の関係者というわけでもないのだろうが、何となく複雑な想いがあった。 最後に白虎隊ゆかりの地、飯盛山に登る。バスの駐車場からベルトコンベアの動く登山道が付いていて、簡単に上まで |

|||

| かなり前の民放の大型時代劇「白虎隊」の主題歌 「愛しき日々」・・・我らがべーやん、堀口孝雄さん歌唱の 名曲です。 |

|||

|

野口英世と猪苗代湖 この記念館は、英世の生家をそのまま使っているが、茅葺き屋根の上に雨露を防ぐためか巨大な鉄骨のおおいがしてある。 猪苗代湖では遊覧船に乗った。これまで見た各地の湖は、全て褐色に濁っていたが、この湖は青々とした水をたたえている。 |

|||

| ②項目地名 | ||

| 趣旨 | ||

Ⓢ(/)