【自分消しの旅】 10月25日(日)

しばらく更新してなかった。

でも、義務じゃないんだから、別にいいよね。

そういえば今日は、「綾・照葉樹林マラソン」。

雨模様で大変そうだけど。

一昨年、憧れの「そのまんま東」知事と並んで走ったな~。

あの日から、数字とか記録とか、人と競うことは基本的にやめた。

「自分との闘い」じゃなくて、「自分との向き合い」に変えた。

「自分探しの旅」が終わって、「自分消しの旅」に出たんだった。

人生を半分降りて、夜逃げならぬ「世逃げ」である。

引きこもりならぬ、開き直って「ひらきこもり」である。

*****

【究極のコミュニケーション】 10月11日(日)

あるカウンセラーから聞いた話。

修行時代にアメリカに留学して、下手くそな英語で患者さんとやりとりしなければならなかった。

しかしなぜか、日本人と日本語で話す以上に気持ちが通じた気がするという。

言葉が通じないほうが、かえってコミュニケートできる面があるのかもしれない。

むしろ英語ペラペラのほうが、言葉の端々に気持ちがとらわれて、話の流れを見失ってしまうこともある。

わからないからこそ理解しようと努めるし、相手の感情に寄り添うことができるのかもしれない。

Don't think. Feel !

(考えるな、感じるんだ!)

by ブルース・リー

そういえば、毎日見ている妻と息子がまさにそう。

言葉なんてまったく通じないのに、母親と赤ん坊は見事に気持ちを通い合わせている。

あれこそまさに、究極のコミュニケーションなのかもしれない。

*****

【ぎなた読み】 10月10日(土)

今週の英語授業で、「ぎなた読み」というのをやった。

「弁慶がなぎなたを…」という文を、誤って「弁慶がな、ぎなたを…」と間違えて読んだことが始まりらしい。

昔の電報はカタカナ表記のみで、「カネオクレタノム」が、「金送れ、頼む」か「金遅れた、飲む」かわからなかったとか。

英語の「ぎなた読み」の前に、日本語でやってみませんか。

次のカタカナを、漢字かなまじりの文に直してください。

(1) ウラニハニハニハニハニハニハノニハトリガイル。

(2) スモモモモモモモモモモモモニモイロイロアル。

(3) ハハノハハハハハハハハハハハハハトワラウ。

次が英文の例、高校生レベル。

3年生にグループで解かせてみたら、ほとんどの和訳が正解だったのでビックリ。

やっぱ生徒のほうが頭やわらかいわ。

(a) We can can what we can can, but can't can a can, can we?

(b) The teacher said that that that that that student used was not correct.

(c) We two, too, are to be there from two to two to two past two.

+++++(以下解答)

(1) 裏庭には2羽、庭には2羽の鶏がいる。

(2) スモモも桃、モモも桃、桃にもいろいろある。

(3) 母の母は「ハハハハ」、母は「ハハハ」と笑う。

(a) 私たちは缶詰にできるものはできるけど、缶は缶詰にできないよね?

(b) 教師は「あの生徒が使ったthatは正しくない」と言った。

(c) 私たち2人も、2時2分前から2時2分過ぎまでにそこに行く予定だ。

*****

【アウトサイダー】 10月9日(金)

自他共に認める格闘技好きの私が、ここ最近ハマったレンタルDVDがある。

「ジ・アウトサイダー」(現在シリーズ6巻まで)

ごく普通の総合格闘技ルールなのだが、違うのは出場者たち。

暴走族のリーダーや街のチンピラといったオニイサンたちが、リングの上で殴り合うというもの。

しかもその中にはなぜか、おとなしそうな保育士さんやサラリーマンのアマチュア格闘家も混じってて。

試合結果は、見てのお楽しみ。

大ざっぱに言うと、いくら気合が入っててコワそうでも、格闘技やってる人にはかなわない。

なぜならば彼らの持ち味は、リングの上では通用しない種類の「技術」だから。

彼らのプライドのために書くと、もし場所と条件を変えて対戦させれば、結果はまた違ってくるだろう。

橋の下にでも呼び出して、族の仲間に囲ませて「コルルルァ、ナメとんのかワリャ!」とスゴめば、格闘家はビビッて実力を発揮できないだろう。

こうなると気持ちの問題で、仮にF-1レース仕様の車でも、ドライバーが普通の人では使えないのと同じ。

第何戦のどの試合だったか、「オレが最強」と出場した夜の街代表がボコボコにされ、苦笑いでコメント。

「不良は格闘技やっちゃダメ、これ結論!」

これは的を射た発言で、やはり自分の得意分野で勝負しないとカリスマの光が消され、築いてきた幻想は崩れ落ちる。

さて数年前、K-1でボブ・サップという元フットボール選手が大暴れしていた時期があった。

打撃のセオリー無視でメチャクチャに拳を振り回し、チャンピオンたちを次々と撃破。

ところが、格闘技の技術を学び始めてから動きを読まれるようになり、負け続けて人気凋落。

これと似たような現象が、「ジ・アウトサイダー」でも起こり始めている。

不良たちが「やっぱり練習しないと勝てない」と、格闘技のジムに通うようになったようだ。

こうなると彼らの「コワさ」は消え失せ、アマチュア格闘技大会みたいになってしまう。

このイベントの本来の目的は「人材発掘とプロ育成」らしいので、正しい路線なのだろう。

ただ、お金を払って見る客側からワガママを言わせてもらえば、刺激が少なくなってきたのは事実。

よって、ケンカ的なスリルを楽しみたい人には、せいぜい4巻あたりまでがオススメの限界かな。

*****

【コンディション・イズ・オール】 10月7日(水)

あるブログのコメント欄で、学校の規則に対する批判が展開されていた。

いろんな人が書いていたが、学校教育の現場を理解していない感情論や極論ばかり。

不愉快になって反論したい気もしたが、私の思う議論の基準に達していないので結局やめた。

別のブログでは、独立起業をした人が、公務員やサラリーマンを見下すようなことを書いていた。

公務員になるには、あまり遊ばずに地道に勉強を続けた人が多いから、それができなかった私は尊敬してしまうが。

サラリーマンを続けるのも相当な忍耐力が必要だから、そこから飛び出した人から攻撃されても困るだろう。

で、ムカつく自分の未熟さにムカつきながら、思った。

どこの誰ともわからない人たちを、貴重な時間を浪費してまで説得する必要がどこにあるのかと。

それを言うなら、わざわざこの文章を書くのも無駄だから、先を急ごう。

もしこれが、宝くじで1億円当たった直後ならどうだったろう、と考えたのである。

そんな素人の床屋談義など、ど~でもよくなるのではないかと。

お金はともかく、心豊かで幸せな状態にある人が、他人を妬んで非難するとは考えにくい。

つまり、機嫌をこわすのも自分のコンディション次第なのだ。

そういえば今日は風邪気味で、体調も悪い。

「結局は自分」、つくづくそう思う。

「人生があと1時間だとしたら、ぼくは自分がお金を課している人や、

過去にぼくのことをひどく扱った人たちにも電話はかけない。

これまでそんなことに気を揉んで、どれだけ時間を無駄にしただろうか。

本当ならば、一瞬でも考える価値などないことなのに」

(リチャード・カールソン「君に贈る最後の手紙

*****

【負間和夫】 10月5日(月)

なんか最近、「効率よく仕事をこなす!」的な気力がなくなってきて。

本業以外の活動も全部やめて、帰って夕焼け見ながらボーッとしてる。

流行りの勝間和代ならぬ、「負間和夫」と呼んでください。

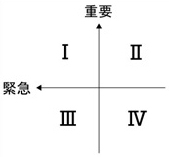

こういう時間管理術のマトリクスもあったなあ。

Ⅳ(重要でも緊急でもない行動)をまずやめる、とか。

Ⅰが最優先だが、緊急のⅢより重要のⅡに集中すれば成功する、みたいな。

かつて自分で勧めておいてナンだが、だんだん面倒くさくなってきた(笑)。

Ⅱって、やってみるとあんまり面白くなくて、意外とすぐ飽きるんだよね。

むしろどうでもいいⅣのほうが、実はやってて楽しいというか。

「やるべきこと」より、「やらないでいいこと」のほうがヤル気が出ちゃうんだから困る。

この際、「重要・重要でない」の縦軸を「やりたい・やるべき」に変えてみようか。

そして「緊急・緊急でない」の横軸を、「今すぐ・あとでもいい」に。

Ⅰ(今すぐやりたい!)

Ⅱ(やりたいけどあとでいいや)

Ⅲ(今やるべきである)

Ⅳ(いつかやるべきだ)

で、当然Ⅰを最優先して、その次がⅡ。

Ⅲは極力やらない、Ⅳは絶対やらない(笑)。

少なくとも、「生きている幸せ度」はアップすると思うのだが。

「80対20の法則」なんてのもあったね~。

重要な20%に集中すれば、全体の80%はカバーできるとか。

でも、重要なことばかりやる人生ってダルいよなあ(笑)。

アリを観察すると、本当に働いてエサを運ぶのは80%で、20%はただウロウロしているだけとか。

じゃあっていうんで、働き者の80%だけ別にしたら、今度はその中の20%がサボり始めるらしい。

アリバージョン「80対20の法則」で、常に20%側にいるほうが「気楽に長生き」できそうだ。

TO DOリストを作って、優先順位の番号をつけ、上のほうからこなしていくってやつ。

昔はやってたけど、今はそういうのはもうゲンナリ。

むしろ優先順位の低い、簡単にやれることから始めて、「心地よいリズム」を楽しみたい。