【ボロ布も命を救う】 2月27日(金)

朝、駐車場に停めた車のすべての窓に露がついて、外が見えなくなっていた。

前と後はワイパーがあるからいいが、両サイドの窓は何かで拭くしかない。

ところが今日は、ティッシュも何も持っていなかった。

車の中を探していたら、1枚のボロ布が見つかった。

以前車を人に貸した時に残っていたもので、捨てようと思って足元に放っておいた。

とりあえずそれで拭いて、出勤した。

左右が見えないまま運転するのが、いかに危険なことか。

何の役にも立たないと思っていたボロ布が、その危険性を見事になくしてくれた。

命を救ってくれたかもしれないのだから、取るに足らないものでもバカにはできない。

*****

【虹】 2月25日(水)

妻からの携帯メールで、虹の写真が送られてきた。

私が出勤したあと、窓から見えたので撮ったそうだ。

雨が続いたあとの虹、まさに“No Rain, No Rainbow”。

もうすぐ春、川沿いは美しい桜並木に変わる。

そしてやがて夏が来て、子どもが生まれる。

大好きな秋は、今年から新しい家族で過ごすんだな…。

*****

【読了記「君に贈る最後の手紙」】 2月24日(火)

10年ほど前に大ベストセラーになった、「小さいことにくよくよするな!」という本をご存じだろうか。

著者は、リチャード・カールソンさん。

大成功を収めた彼は、まるで「正負の法則」に従うかのように、2006年に45歳の若さで急逝する。

死の3年前、リチャードさんは1つの衝撃的な言葉に出合った。

「もし人生が残りあと1時間で、

たった1本しか電話がかけられないとしたら、

誰に、何を話すだろう…。

なぜ今、そうしないのだろう?」

考え抜いた末、彼はその答えを文章としてまとめ、18回目の結婚記念日に妻に贈った。

それをまとめて本にしたのが、「君に贈る最後の手紙

一読して、きっとリチャードさんがこの言葉を初めて読んだ時以上に、体中に衝撃が走った。

ヘンな話だが、「これは、自分が妻に宛てた手紙ではないか?」とさえ感じたのだ。

もし私が上の問いに答えて文章を書くとしたら、一言一句、まったく同じことを書くだろう。

実はこの本、妻の誕生日に贈ったもの。

パラパラとめくった瞬間、直感でレジに向かった。

あくまでも個人的にだが、ここ数年間の中でいちばん心を揺さぶられたバイブル級の本だ。

*****

【ネガティブイオン】 2月23日(月)

妻の誕生日。

イタリア料理の店「La Piccola ITALIA」で食事。

久峰観音で安産祈願のあと、タレントの江原さんで有名になった江田神社へ。

江田神社のある「市民の森」を、ゆっくりと散歩。

マイナスイオンでいっぱいの、気持ちのいい空気を吸い込む。

大混雑の中を野球など見に行くより、よほど心身の健康にいい。

マイナスイオンは和製英語で、本当はnegathive ion(ネガティブ・アイオン)。

「マイナス」や「ネガティブ」が体にいいと万人が認める、珍しい例だ。

「プラスイオン」「ポジティブイオン」じゃあ、なんとなくリラックスできない感じがする。

「岩もあり 木の根もあれど さらさらと たださらさらと 水の流るる」

くだらない雑音に乱されることなく、静かに穏やかに過ごしていきたい。

*****

【評論家の覚悟】 2月20日(金)

「評論家にはなりたくない。行動者でありたい」

こんなカッコイイ言葉をよく聞く。

でもそれがハンドルネームのブログだったりすると、ちょっと興ざめする。

安全圏に実を置いての発言は、掲示板の書込みも含めてアテにしていない。

テレビで教育問題の持論を得々と語る評論家を見て、「現場も知らないくせに…」と苦々しく思う。

しかし内容の荒さはともかく、本名顔出しで堂々と意見を述べる生き方はリスペクトできる。

少なくとも、匿名で不平不満をまき散らす人よりはずっと清々しい。

世の中には妙な人もいるから、下手なことを言うと危害を加えられかねない。

そのリスクを(たぶん)承知の上で、公の場で堂々とコメントしているわけだ。

覚悟を決めて仕事をしている人を単純に否定するのは、浅はかなことと反省すべきである。

宮崎の新聞に、地元にもかかわらず東国原知事を非難する記事がたまに掲載される。

ところが、書いた記者が文責を負う署名がない。

新聞とはそんなものなのかもしれないが、回数に反比例して信頼感は薄れていく。

*****

【機会を奪わない】 2月19日(木)

昨日書いた「クローズアップ現代」では、「介護界のきみまろ」と呼ばれる理学療法士、三好春樹さんも紹介された。

「頑固な老人の性格を変えるより、猫に社交ダンスを教えるほうが楽!」

三好さんが介護従事者を対象に行う講演も大人気で、極力自分の力で日常生活を送ることを勧めている。

これを受けて、熊本にある介護施設が変革に乗り出した。

時間がかかっても、オムツをやめてトイレで用を足し、チューブをやめて口から食事をして、自分でお風呂に入るよう手助けを始めた。

すると、寝たきり老人の数が激減したのだという。

「その人のためを思って」したことが、その人をさらに弱くすることがある。

甘やかされた部分が、鍛えられないまま退化していくからだ。

ここに「好意と優しさのジレンマ」が現れる。

腰痛で医者にかかると、物を持ち上げるときは骨盤を立てたまま、腰に負担をかけないようアドバイスされる。

しかし皮肉なことに、その安全な姿勢を保ち続けた結果、筋力はますます衰えてしまう。

それが新たな腰痛やぎっくり腰の原因になるのだから、なんとも始末が悪い。

将来を見越した自宅のバリアフリー化についても、このことを考慮に入れたほうがよさそうだ。

過剰なバリアフリーは、危険箇所を避けたり段差を乗り越える感覚を鈍らせる可能性がある。

「使わなければ衰える」のは、筋肉も脳も同じだ。

子どもの教育についても、同じことがいえる。

子ども同士のトラブルに親が口を出すのは、社会で生きていくための成長の機会を奪っているといえる。

「助ける」「手を貸す」「味方する」とは、よくよく注意が必要なことなのだ。

*****

【愛ある毒舌】 2月18日(水)

私は「毒舌」が苦手だ。

本人は毒舌を吐きながら、ある種の優越感にひたっているのだろう。

しかし、聞かされるほうは不愉快きわまりない。

毒舌が治らないのは本人の性格もあるが、周りの人にも責任の一端があると思う。

苦笑いして聞き流すだけで、今すぐやめるよう忠告してこなかったからだ。

他人の悪口は「癖」だから、あなたがいない時は誰をけなしているのか容易に想像がつく。

陰口が相手に伝わっていることは、ほぼ間違いないだろう。

秘密保持にはエネルギーがいるし、相手の反応も見たいから、つい「あの人が言ってましたよ」とやってしまう。

知らぬは毒舌家本人のみである。

ところが、世の中には毒舌で人気を得ている人もいるからおもしろい。

たとえば今夜のNHKテレビ「クローズアップ現代」で特集された、綾小路きみまろさん。

好かれる秘訣は、「本人にズバリ言うこと」と「笑いに変えられる話術」のようだ。

しかし何よりも大事なのは、根底に愛があるその人の「人柄」、存在感そのもののような気がする。

その域に達していない人がカン違いして毒舌を吐くから、人が離れていく。

私たち凡人は、やはり「きれいな言葉」を使うのが基本だろう。

*****

【プチ・目からウロコ】 2月17日(日)

何度禁煙してもタバコを止められない人、何度ダイエットしてもリバウンドしてる人。

彼らは「意志が弱い人」だと思ってた。

でもよく考えてみたら、どんなに手を入れても頑として変わろうとしないってことは、実はとっても「意志が強い人」だったんだ。

「うつ病はくり返し再発する」そうだ。

でもよく考えてみたら、くり返しうつ病になるってことは、実は「うつは何度でも治る病気」なわけだ。

離婚をくり返す人が、「自分は結婚に向いてないんじゃないか」と悩んでた。

ある芸能人が、雑誌の人生相談で答えた。

「何度も結婚してるんだから、あんたは結婚に向いてるんだよ!」

*****

【いい意味であきらめ】 2月14日(土) mixiより

春らしくなってきましたね。

私が応援しているモデル「まい」さんの日記で、いい言葉に出合いました。

《『どう作るか』じゃなくて、『どう生かすか』でいきたい。》

今どきめずらしい黒髪・黒眉で、顔立ちもオリエンタル系?の美人。

時流に合わせるのも大事だけど、あえて個性で勝負したいと。

昨年うちの高校を卒業して上京、厳しい世界で頑張っています。

まだ若いのだから、自分を信じて夢を追い続けてほしい。

さて、これを我々「中年バージョン」にアレンジしますと…。

経営の神様、ピーター・ドラッガーの言葉です。

《今さら自分を変えようとしてはならない。うまくいくわけがない。》

もっと向上しよう、もっと変わろう、もっと、もっと…。

これでハッピーになれない人が、(私も含めて)けっこう多いような気がします。

最近、まだまだ理想の自分とはほど遠いことを焦っていた私。

例によって嫁サンに弱音をはいていたら、ひとこと。

《今までもがんばってきたんだから、もう無理なんじゃない?》

ご、ごもっとも…。

「人は生きたように死んでいく」わけで、下手すると一生こんな堂々めぐりをくり返しかねない。

それよりも、今自分ができていること、ちゃんとやれることに目を向けたい。

いくら努力しても満足する域に達しないということは、それが「天命」じゃないからかも。

大人が本を読んだり、講演会やセミナーに行って学ぶのは、とても素晴らしいこと。

でも、いつまでたっても変われずに、同じような悩みから脱却できない人もいる。

それは、「アンタ目指してる方向が間違ってるよ」というメッセージかもしれない。

冒頭の「まい」さんの言葉に、オジサンはそんなことを考えてみました。

*****

【どうでもいいや】 2月12日(木)

昨日の話で思い出したのが、良寛和尚さんが地震で被害にあった人に書いた手紙。

たしかこんな内容だった。

「何事にも時節というものがあり、災難に逢う時には遭い、死ぬ時には死ぬのがよろしい。

この自然の摂理をわきまえ、心を定めていることが、むしろ災難をのがれる方法だろう」

ちょっと読むと、被害者に対してとんでもないことを言ってる(笑)。

でもたしかに、恐れたり心配していることを引き寄せてしまうことは多い。

深いな〜。

坂本龍馬は、こんなことを言っていたようだ。

「死ぬのも生きるのも、すべては天が決めること。

必要があれば生かされるし、天命としての役目が終われば天に召されるだけだ」

人知を超えることは「おまかせ」して、必要以上の護身は考えない。

信じるままに行動するだけだと。

いい意味で、「どうでもいいや」というスタンスだ。

これが基盤にあると、人生けっこう楽しいだろうな。

*****

【全天候型人間】 2月11日(水)

掲示板に、いい言葉の書き込みをいただいた。

「文武両道」のハードリーダー、じっくんさんから。

堀口大学さんの詩。

「雨の日には雨を愛そう

風の日には風を好もう

晴れた日には散歩しよう

貧しくば心を富もう」

相田みつをさんにも、似たような言葉があった。

「雨の日には雨の中を

風の日には風の中を」

雨や風は自然が起こすことであって、人間がどうこうできることじゃないからね。

自然の一部に過ぎない私たちは、その時その時の天候を淡々と受け入れて生きるのみ。

天気に文句ばかり言っている人は、「一時が万事」で、他のことにも不満だらけだろうな。

与えられた環境や条件で不機嫌になるのは、実に疲れることだろう。

自分の好みはともかく、生き方は「全天候型」でいきたい。

*****

【読了記「家族への夢」】 2月10日(火)

最近読んだ「脳からストレスを消す技術

ストレスを解消する「号泣生活」のために、「泣けるグッズ」が必要だとある。

この「家族への夢

「あなたの家族への夢は何ですか?」をテーマにした、ごく普通の老若男女の文集。

自分とはまったく別の人生なのに、読んでいると共感して泣けてくる。

このプロジェクトの立役者は、若者が好む写真とメッセージのハガキを書いている「きむ」さんという男性(女性だとばかり思ってた)。

どんな花でも、根っこに支えられている。

どんな人でも、家族という根っこに支えられている。

そんな当たり前のことに、改めて気づかされる良書だ。

「王様であろうと百姓であろうと、自分の家庭で平和を見出す者が一番幸福な人間である」(ゲーテ)

「いかなる成功も、家庭の失敗を償うことはできない」(ベンジャミン・ディズレイリ)

*****

【市中の山居】 2月6日(金)

良寛和尚の五合庵

山中の小川のほとりに、小さな庵を結ぶ。

四季折々の花鳥風月を楽しみながら、書を読み、文を書く。

鴨長明「方丈記」のような、独りの静かな生活に憧れた。

しかし軟弱な私のこと、「清潔と快適」という環境面での最低ラインは崩せない。

実際に庵を作るとなると、給湯シャワー・エアコン・ウォシュレットは完備したい。

そんなワガママな両立を実現したのが、「文武庵」と名づけた小屋、我が「市中の山居」だった。

人の街に住みながら、隠遁生活の風情を楽しむ。

日常の中に非日常を取り込み、風流な空間で時を過ごす。

人生を半分降りたつもりで、意識は「世逃げ」の社会人。

ところが困ったことに、私は静かなのは好きだが、寂しいのはイヤ。

にぎやかなのは構わないが、うるさいのは困る。

そんな自分勝手な感覚で生きている。

現在の「文武庵」は川沿いの最上階、ワンフロア1戸で、存在しない近所とのつき合いなし。

仕事が終わって帰ると、広い窓から夕焼け→夕暮れ→夕闇→夜景を眺める暮らし。

一緒にいるのは家族だけ、ようやく理想の「市中の山居」を見つけた。

*****

【晴耕雨読】 2月5日(木)

天気が良ければ畑を耕し、雨が降れば本を読む。

太陽が出れば目を覚まし、星が出れば床につく。

人として、そんな心豊かな生活が理想だ。

反対のことばかりしていると、自然のリズムが狂ってくる。

天気が良くても建物の中で働いて、雨が降っても遊びに出かける。

太陽が出ても惰眠を貪り、星が出ても夜を徹して騒ぐ。

穏やかに生きたければ、人工的な場所から離れること。

酒の入った夜の街、うるさいイベント会場。

夕焼けを見ながらの、静かな川沿いの散歩に心が安らぐ。

*****

【起きて半畳 寝て一畳 天下取っても二合半】 2月4日(水)

人に必要なスペースは、立っているときに畳半分、寝ているときに一畳。

成功して大金持ちになったところで、一日に食べられる米は、せいぜい二合半。

実際には、「千畳敷に寝ても畳一枚」しか必要ないのだ。

「起きて半畳…」は、私の大好きな言葉のひとつ。

このことを実感したのが、学生時代に北海道を野宿旅したときのこと。

ダンボールを敷いて、新聞を体にかけて寝たスペースが、まさに畳一枚分だった。

ただ「生存する」だけでなく、人として「生きる」ことが大切。

それはそうだが、豪邸に住んだところで、一度にたくさんの部屋に寝られるわけでもない。

ちゃんとごはんが食べられて、小さくても温かい家があれば、それで十分ではないか。

*****

【節分哲学】 2月3日(火)

「鬼は外、福は内」

害は全部鬼のせい、エゴ丸出しで「鬼は外」。

追い出す鬼、いったい誰が引き受ける。

鬼祭る神社や鬼塚さん、「鬼は外」とは言えないよ。

「鬼は外、福も外」

自分の失敗、他に責任転嫁のクレーマー。

自分以外はみな悪人、そりゃ大変な人生だ。

価値計るのも金と物、なんだか寂しい成功者。

「鬼は内、福は外」

(その1)

うまくいかない原因は、すべて自分の内にある。

関係こじれたあの人も、反面教師もありがたい。

内に厳しく、外にやさしく。

(その2)

問題は、片っぱしから引き受けます。

幸運は、外の人からお先にどうぞ。

ますます、自分に磨きがかかる。

「鬼は内、福も内」

(その1)

鬼か福、その時誰にもわからない。

不運に見える出来事も、何かの意味があるんだろう。

何でもウェルカム、区別はしません。

(その2)

鬼が改心、世界最強。

内の鬼、仏に変える人生修行。

「鬼も悟れば仏となり 仏も迷えば鬼となる」(古歌)

*****

【知足安分】 2月1日(日)

京都の竜安寺にある、「知足のつくばい」。

真ん中の「口」を中心に、右回りで「吾唯足知(われただ足るを知る)」。

母から教えてもらった言葉、「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ」。

「知足安分」は、「足るを知り分に安んず」。

分をわきまえて、満足するということ。

でしゃばらず、「一隅を照らす」生き方を。

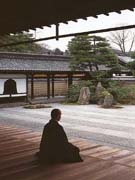

竜安寺の石庭。

一切の無駄を排した、究極の「シンプル・イズ・ビューティフル」。

心の安らぎは「捨てる」こと、「手放す」ことから。

自分の体、自分の心と向き合う、独りきりの時間。

坐禅の呼吸は、まず吐くことから。

腹の底から吐ききれば、新鮮な空気は自然と入ってくる。

すぐ軸がぶれるんで、自分のアファメーション用に作ってみました。

早くも今日から2月、日曜日の朝です。

さっ、週末最高の楽しみ、モーニング行ってこよ〜っと。