■その1 「愛は動詞である」

毎朝ジョギングをしている川辺で、今日は仲良く並んだ四つ葉のクローバーを見つけた。

4つ葉の意味は、「faith(誠実)」「hope(希望)」「luck(幸運)」「love(愛)」である。

肝に銘じておきたい。

誠実に生きていれば、希望が見えてくるし、幸運にも恵まれる。

要領よく立ち回って目先の得をしたところで、ウソやウラがあることは、鏡の中の自分にはバレている。

「心の平安」を幸福と呼ぶならば、その条件は誠実しかないではないか。

そして何よりも大事なことは、「愛する」は「動詞」であることだ。

「食べる」「寝る」「遊ぶ」と同じく、自分の意志で起こす「行為」に分類される。

恋はするものではなく「落ちる」ものだが、愛は行動なのだ。

社会心理学者エーリッヒ・フロムは、その著作『愛するということ』の中で、「愛は技術である」と断言している。

愛が心の中にあるだけでは、幸せにもなれないし、相手にも伝わらないと。

「技術だとしたら、知識と努力が必要だ」

私はかつて、ひとつの「愛」を失った。

愛を、いつでもそこにある「名詞」だと思っていたからだ。

人生の文法を間違えていたのだ。

「素敵な人さえいれば、素敵な恋愛ができる」という考えは、誤りである。

「美しい風景さえあれば、美しい絵が描ける」という考えが、誤りであるように。

*****

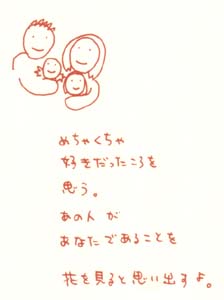

■その2 「あの人があなたであること」

『ふたりの絵本 結婚。』より

ずっと以前、前川清が藤圭子(宇多田ヒカルの母親)と離婚するときの会見で、「離婚の理由は?」と問われてひとこと。

「結婚したことです」

ジョークなのか、深いのか。

人から聞いた結婚式のスピーチで、心に残っているもの2つ。

(1)ケンカをしたとき、相手が悪いと思ってはいけない。

家族や友人たちの中では、どちらもそれなりに立派な人なのだ。

ただ、「中が悪い」のだ。

自分でも相手でもなく、ちょうど二人の真ん中あたりが悪いのだと思いなさい。

中が悪いのだから、その中(=仲)を良くしなさい。

(2)好きだった理由を思い出せること。

どんなに好きだったかを憶えているということ。

恋愛したそのことを思い出せる夫婦が、幸せなのだと思います。

最近ある事実を知って、知らなかったがために、ちょっとした衝撃を受けた。

前妻との離婚が決まったあと、彼女が一人で私の母親に会いに来たというのだ。

「ここまでよくしていただいたのに、こんなことになって申し訳ありません」

そう言って、涙を流したのだという。

私の前では、決して見せなかった涙を。

10年が過ぎてこれを聞いた今、前妻への気持ちすっかり変わってしまった。

家族を失ってはじめてその大切さがわかり、元に戻ろうともちかけたときには、彼女には新しい相手がいた。

そうさせてしまったのは、元はといえば、他でもない私自身だった。

私が感じる自責の念を、彼女が新しい家族で幸せに暮らしていることが、少しだけ中和してくれる。

私もまた、この世でいちばん大切な宝物である娘に会えなくなり、地獄の10年間に耐えてきたのだから。

過去に流れていった数々の場面は、泣こうがわめこうが、もう二度と取り返しはつかない。

恩返しができないときは、別の誰かに「恩送り」を。

親孝行ができないときには、次の世代に「子孝行」をするしかない。

君は目の前の夫を真剣に愛せ、おれも目の前の妻に誠実であり続ける。

多くの夫は、今目の前にいる妻が、あの頃夢中になっていた女と同一人物であることを忘れている。

多くの妻は、今目の前にいる夫が、あの頃大好きだった男と同一人物であることを忘れている。

週末に花を買って、二人で眺めよう。

そして、あの頃の気持ちを思い出そう。

いろんなことが変わっていたとしても、それがあの頃の続きであることに、変わりはないのだから。

Stop and smell the roses.

(立ち止まって、バラの香りを)

(2008/5/4)