「頂きはどこにある?」(スペンサー・ジョンソン)に、おもしろいたとえ話がある。

人生の好調期を「山」に、不調期を「谷」になぞらえる。

そして、登場人物は次のように語る。

「山と谷は、つながっている」

「人生プラスマイナスゼロ」論者の私としては、一瞬でピーンとくるものがあった。

山ばかりあることを期待していては、間違いなく裏切られ続けることになる。

プラス思考の落とし穴は、そこにある。

「山と山の間には、谷がある」

これもその通りで、そもそも谷がなかったら山も存在しない。

自然の一部である人間は、決して自然の法則から逃れることはできない。

だがよく考えてみると、次のようにも表現していいことに気づく。

「谷と谷の間には、必ず山がある!」

もちろん、山と谷だけではない。

山の中腹には、高原もある。

「高原は、休息と再考の場所である」のだと思う。

次のようなたとえはどうだろう。

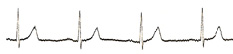

「生きている人」の正常な心電図は、常に上がり下がりがある。

これがもし「直線」になったら、何を意味するのか…。

―――――――――

「人生山あり谷あり」で、「上り坂・下り坂・まさか」があって当たり前、生きていくなら最低限の「覚悟」が条件。

中年以降になれば誰でもわかる話だが、意外と目先のトラブルには応用できないものだ。

カウンセラーとして数百人の相談に応じてきたが、99%の根本的原因は「睡眠不足・運動不足」そして「覚悟不足」だった。

自然の法則といえば、季節には「春夏秋冬」があり、死ぬまでそのくり返しを体験し続ける。

それならば、人間にも「喜怒哀楽」があり、死ぬまでそのくり返しを体験して当然ではないか。

「不動心」など、生きている間は不可能ということだ。

ある人が、アインシュタインに質問した。

「どうして人は喜んだり、怒ったり、哀しんだりするのでしょう?」

アインシュタインは、こう答えた。

「人間の体の70%は、水でできている。

それは食塩水で、いわば体の中に海を持っているようなものだ。

海であれば、さざ波があり、嵐があり、引き潮があるのは当然ではないか」

(2009/9/18)