【しばし休筆】 1月31日(木)

娘の大学受験の願掛けのため、しばらく更新をお休みします。

あらたまっていう言うほど、誰も読んでないと思うけど(笑)。

娘のこれからにとって、いちばんいい結果となりますように。

*****

【もうホームランは打たない】 1月23日(水)

プロ野球の栗山巧さんが、雑誌のインタビューで次のように語っていた。

野球のことはサッパリだが、今の自分を省みて、かなり心に響くものがあった。

「僕はもう、ホームランは捨てました」

「'09年に自己最高の12本のホームランを打ったんですが、打率は2割6分9厘と低迷した」

「3割打ってナンボの選手が、2割7分も打てないようじゃ話になりません」

「その翌年からですよ、打率と出塁率を意識するようになったのは…」

「今は、『ホームランいりますか、いりませんか?』と聞かれたら、『いりません』とはっきり言える自分がいます」

彼の究極の目標は、3割3分3厘なのだそうだ。

3打数1安打を重ねていけば、この数字に到達することになる。

ホームランもあるが三振や凡打も多いとなると、見る側はおもしろいかもしれないが、本人はその差に悩む。

さて私は、またしても風邪をひいてしまった。

筋トレなどしているくせに、息子が保育園から持って帰ったウィルスに、いちいち感染している。

「弱いね〜」、嘔吐下痢にも感染しなかった妻が、ため息まじりに苦笑い。

年末年始のドタバタで、今月のジム通いは週1ペース。

今週からは最低2回だ!と張り切っていたら、週末に息子から私へと風邪の連鎖。

家族が病気のときは、夜は外出しないルールだから、あっという間に1週間が過ぎてしまう。

なんでーっ!?

朝は野菜と果物のスムージー、サプリメントもとって、手洗いうがいの励行、運動して睡眠もタップリ。

同世代で、私ほど健康に気を配る男もいないだろうに、なんでこんなに抵抗力がないの?

私にとって「ホームラン」とは、ベンチプレス100キロとか、フルマラソン完走とかいったようなもの。

でもそんなことが一瞬できたとしても、すぐ病気になって体がたるんでしまったら、本末転倒ではないか。

いくら鍛えても、こんなに日々のコンディションがまちまちでは、安定感に欠けすぎる。

まるで、一時的なダイエットに何度も成功しながら、極端なリバウンドをくり返すようなものだ。

それなら日常的に少しだけ気をつけて、ごく普通の体形をキープするほうが健全ではないか?

健康長寿が必須の、オジーサンに近いオトーサンの私としては、マッチョよりも健康だろう。

決めた。

私ももう、ホームランはいらない。

そんなにスゴくなくていいから、「無事これ名馬」を目標に、妙な娑婆っ気は捨てよう。

というワケで、ジムの壁紙に書く今年の目標は、「50前とは思えない彫刻のような肉体」は却下(笑)。

「健康第一」ではありきたりだから、次のようにしよう。

「トレーニング・コンディショニング・ケアのバランス」

*****

【瞬間の幸福感を重ねる】 1月22日(火)

毎週末モーニングに通う喫茶店「ホック」のマスターは、どこかつかみどころのない人だ。

幸せそうでも不幸せそうでもなく、愛想がいいわけでも悪いわけでもなく、やる気もあるのかないのか。

いったい何を考えて、どう感じながら、30年も淡々と同じパターンを続けているのか謎だった。

「ホック」には、私が新卒で近くの県立高校に講師として採用された年、何回か先輩たちに連れられてきた。

そこにはまだ若きマスターがいたわけだが、翌年私立に転勤して以来、20年以上来ていなかった。

3年前の引越しがきっかけで常連になったのだが、なんとマスターは私たちのことを覚えていた。

カウンセラーの経験から、ある意味確信したのは、「向上心」こそが悩みを生み出すということだ。

「自分や環境をより良く変えたい」、その一見まともな欲求が理想と現実のギャップを引き起こし、落ち込む。

マスターからは、向上心のオーラがまったく感じられないので、その秘訣をずっと知りたかった。

現状に満足しているのか、幸せなのか?

人生の目的は何か、夢はあるのか?

そして先週末、ついに意を決して、ストレートに聞いてみた。

「朝起きて、店に出て、お客さんが来てくれる生活は悪くないと思いますね〜」

「今までは子どもの成長、これからは子どもの将来を見たい気はしますね〜」

― 現状に満足して、感謝するということですかね?

「100%満足というわけじゃないけど、今の生活を手放してまで、無理に変わろうとは思いませんね〜」

「お金持ちになりたい気もするけど、なったらなったで、また別の悩みが出てくるでしょうしね〜」

― この仕事自体は、好きでやってるんですか?

「うーん、好きというか、嫌いじゃないですけどね〜」

「まあ、もういい年だから、自分の器に見切りをつけてるところはあるかもしれませんね〜」

…と、のれんに腕押しというか、なかなかピンポイントな答えが返ってこない。

― じゃあ今、何のために生きてるって感じですか?

私の質問も青くさくなってきたが、この答えには、ちょっとだけハッとさせられた。

「仕事が終わって、ホッとする瞬間のためですかね〜」

― 瞬間のため、ですか。

「その瞬間を味わうために、また明日も頑張れるということの、連続なんじゃないですかね〜」

「そんな瞬間を重ねていくことが、生きる楽しみといえば、そうなのかもしれませんね〜」

これを聞いて、渥美次郎さん演じる、フーテンの寅さんの名言を思い出した。

― 伯父さん、人間てさ、人間は、何のために生きてんのかな?

「難しいこと聞くな…、何というかな、あぁ、生まれてきてよかったな、って思うことが何べんかあるんじゃない」

「そのために生きてんじゃねえか」

*****

【古いノートの断片】 1月21日(月)

I'm gonna make the rest of my life the best of my life.

(私は残りの人生を最高のものにする)

+++++

当たり前のことが、いつでもどこでもできるならば、私があなた方の弟子になりましょう。(千利休)

+++++

ハゲ頭の向こう側には、若者が想像しているよりも多くの至福がある。(ローガン・スミス)

+++++

今日誰かが木陰で休むことができるのは、遠い昔、誰かが木を植えてくれたからなのです。(ウォーレン・バフェット)

+++++

人間は小石につまずくことはあっても、山につまずくことは決してない。(エミリー・キャディ)

+++++

大きな災難にあったとき、軽薄な精神のほうが、高尚な精神よりすばやく落ち着きや順応性を取り戻すことがときどきある。(ウォルター・スコット)

+++++

自分自身をあるまがまに受け入れると、変われるというのは、おもしろい逆説だ。(カール・ロジャース)

+++++

健康な人には病気になる心配があるが、病人には回復するという楽しみがある。(寺田寅彦)

+++++

こんなに多くの人に知られているのに、それでもまだ孤独だというのは、不思議な感覚だ。(アルバート・アインシュタイン)

+++++

おもしろいのは、人は恐怖を恐れるだけでなく、楽しむ場合もあることだ。

バンジー・ジャンプなどはそのいい例だろう。

最近では、遊園地に行けば、どこにでも絶叫マシーンというものがある。

ホラー映画は恐怖を娯楽にまでしてしまっている。(菅靖彦)

+++++

野に咲く花は、与えられた環境の下で、精一杯咲こうとする。

そこには何の迷いもない。

ところが、広大な心の世界を持っている人間は、何をするにもあれこれと思い悩む。(菅靖彦)

+++++

痛みは避けられないが、苦悩は避けられる。(キャスリーン・キャセイ)

+++++

許しても過去は変わらないが、未来は広がる。(ポール・ボエズ)

+++++

ただ単に幸せになりたいと思うなら、それは簡単に実現できる。

ところが、私たちは他人よりも幸せでありたいと願う。

それが難しいことなのだ。(モンテスキュー)

+++++

都会では、みんな騒々しいのに孤独である。

田舎では、人々は寡黙なのに孤独な人は少ない。(ジオフレイ・フィッシャー)

+++++

眠たい人間がひとりでに眠りにおちいるように、死にゆく人間は死んでいかなければならない。

抵抗することが無駄であるばかりか、間違いである場合もあるのだ。(スチュワード・アルソップ)

+++++

私の人生で、見ているみなさんが、「あのかわいそうなおバカさんを見ろよ!」と言っているのを耳にすることぐらい、嬉しいことはない。(バスター・キートン/喜劇俳優)

*****

【スマホの贈り物】 1月13日(日)

テレビ「サンデーモーニング」で、ジャネル・ホフマンさんという母親のブログが紹介された。

13歳の息子グレゴリー君にスマートホンを買い与えるにあたっての、「18の約束」というものだ。

素っ気なく感じられる日本語訳も出回っているようなので、私が訳すと言いたいところだが、今回は打村明さんの優れた訳を転記させていただく(オリジナル英文)。

↓↓↓↓↓

1.これは私の携帯です。私が買いました。月々の支払いも私がします。あなたに貸しているものです。私ってやさしいでしょ?

2.パスワードはかならず私に報告すること。

3. これは「電話」です、鳴ったら必ず出ること。礼儀正しく「こんにちは」と言いなさい。発信者が「ママ」か「パパ」だったら必ず出ること。絶対に。

4. 学校がある日は7:30pmに携帯を私に返却します。週末は9:00pmに返却します。携帯は次の朝の7:30amまで電源オフになります。友達の親が直接出る固定電話に電話出来ないような相手ならその人には電話もSMSもしないこと。自分の直感を信じて、他の家族も尊重しなさい。

5. iPhoneはあなたと一緒に学校には行けません。SMSをする子とは直接お話しなさい。人生のスキルです。注:半日登校、修学旅行や学校外活動は各自検討します。

6.万が一トイレや床に落としたり、無くしたり、破損させた場合はの修理費用は自己負担です。家の芝生を刈ったり、ベビーシッターをしたり、お小遣いでカバーしてください。こういうことは起こります、準備していてください。

7.このテクノロジーを使って嘘をついたり、人を馬鹿にしたりしないこと。人を傷つけるような会話に参加しないこと。人のためになることを第一に考え、喧嘩に参加しないこと。

8.人に面と向かって言えないようなことをこの携帯を使ってSMSやメールでしないこと。

9.友達の親の前で言えないようなことをSMSやメールでしないこと。自己規制してください。

10. ポルノ禁止。私とシェアできるような情報をウェブで検索してください。質問などがあれば誰かに聞きなさい。なるべく私かお父さんに聞いてね。

11. 公共の場では消すなり、サイレントモードにすること。特にレストラン、映画館や他の人間と話す時はそうしてください。あなたは失礼なことをしない子です、iPhoneがそれを変えてはいけません。

12.他の人にあなたの大事な所の写真を送ったり、貰ったりしては行けません。笑わないで。あなたの高知能でもそういうことがしたくなる時期がやってきます。とてもリスキーなことだし、あなたの青春時代・大学時代・社会人時代を壊してしまう可能性だってあるのよ。よくない考えです。インターネットはあなたより巨大で強いのよ。これほどの規模のものを消すのは難しいし、風評を消すのも尚更難しい。

13.写真やビデオを膨大に撮らないこと。すべてを収録する必要はありません。人生経験を肌身で体験してください。すべてはあなたの記憶に収録されます。

14.ときどき家に携帯を置いて出かけてください。そしてその選択に自信を持ってください。携帯は生きものじゃないし、あなたの一部でもありません。携帯なしで生活することを覚えてください。流行に流されない、FOMO(自分だけが取り残されるていると思ってしまう不安感)を気にしない器の男になってください。

15.新しい音楽、クラシック音楽、あるいは全員が聞いている音楽とは違う音楽をダウンロードしてください。あなたの世代は史上もっとも音楽にアクセスできる世代なのよ。この特別な時代を活用してください。あなたの視野を広げてください。

16.ときどきワードゲームやパズルや知能ゲームで遊んでください。

17.上を向いて歩いてください。あなたの周りの世界を良く見てください。窓から外を覗いてください。鳥の鳴き声を聞いてください。知らない人と会話をもってみてください。グーグル検索なしで考えてみてください

18.あなたは失敗する。そのときはこの携帯をあなたから奪います。その失敗について私と話し合います。また一からスタートします。あなたと私はいつも何かを学んでいる。私はあなたのチームメイトです。一緒に答えを出して行きましょう。

この条件を合意してくれることを願っているよ。ここにリストしてあるほとんどの条件は人生をうまく生きるための条件にも当てはまるものだから。あなたは常に激変していく世の中で成長しています。とてもエキサイティングで気を引く体験だと思う。できるだけシンプルに物事を考えて行ってください。どんな機械やガジェットよりも自分のパワフルな考え方と大きな心を信じてください。あなたが大好きなのよ。あなたの素晴らしいiPhoneを楽しんでね。

母より。

↑↑↑↑↑

番組ではこの「契約書」を、親の愛情が感じられるものとして紹介していた。

いずれ評判になるにしたがって、賛否両論出てくることだろう。

子ども側の意見や、ここでは存在の薄い父親からのホンネトークなども。

夫婦関係でも親子関係でも、事前に「契約(ルール)」を明確にしなかったことによるトラブルは数え切れない。

リストを厳守するだけが目的というより、よりよい関係を築くために、くり返し「話し合う」間柄こそ大切だろう。

スマホが原因で起こる人間関係の悩みの数々を、日々相談されているカウンセラーとしては、一考の価値あり。

*****

【古いノートの断片(1)】 1月11日(金)

私は、監督としての哲学を持ちません。

持った瞬間に、その哲学に縛られてしまうからです。

(オズワイルド・オリヴェイラ)

+++++

現代的な暮らしやその複雑さにちょっと打ちのめされたり立ちすくんだりすると、私たちは素朴さを求め、昔の時代を求めたりします。

でも、そうした時代は、文明の発達した今日の世界ではほとんど忘れられた、大きな困難や恐ろしいことに満ち溢れていたのです。

私たちは、昔ではなく、今のこの世の中で野最高を追求し、そして私たちが心に思い描く幸福を求めて努力するべきではないかしら。

(ターシャ・テューダー)

+++++

知識を得たいなら、毎日増やしていくこと。

知恵を得たいなら、毎日取り除いていくこと。

(老子)

+++++

知りながら害をなすな。

(ヒポクラテス)

+++++

勇気を修養する者は、進む方の勇ばかりではなく、退いて守る方の沈勇もまた、これを養うように心がけなければならぬ。

(新渡戸稲造)

+++++

人間には、ほぼ共通して苦手な場所や状況というものがある。

ヘビを怖がらないように訓練するのは馬鹿げている。

ヘビがいそうにな場所には行かない―それが賢明な大人の判断というものだ。

(リチャード・コッチ)

+++++

人生とは自分探しではない。

自分を創造することだ。

(ジョージ・バーナード・ショー)

+++++

大事なのは、まだ誰も見ていないものを見ることではない。

誰もが見ていることについて、誰も考えたことがないことを考えることだ。

(アーウィン・シュレディンガー)

+++++

目の近くでコインをかざせば、太陽だって見えなくなる。

(エドワード・クラマー)

+++++

空を飛ぶものは落ちるもんです。

でも絶対に落ちない方法は、飛ばないことでんす。

そして、勝とうと思うから負ける。

ですから、幸せを求めるから不幸せになる、でんす。

(浮浪雲)

+++++

五十歳になった時から、私は毎晩一言だけ“今日までありがとうございました”と言って眠ることにした。

これはたった三秒の感謝だが、これでその夜中に死んでも、一応のけじめだけはつけておけたことになる。

(曽野綾子)

+++++

神がいることを信じているように生きよ。

もし、神がいるのならば、得るものは無限だ。

もし、神がいなくても、失うものはなにひとつない。

(ドラマ「アイリス」)

+++++

ゴールをもうけない生き方がある。

そんな生き方をしたのが、江戸時代の庶民だ。

彼らは「人間一生、物見遊山」を人生観として生きた。

物見遊山とは、気晴らしに見物や遊びにでかけることで、「何を手に入れたか」より、「どれだけ楽しんだか」を大切にしたのである。

人生街道、どこがゴールであろうと、そんなことはいっさい関知せず、道中をとことん楽しむという人生観である。

(向谷匡史)

+++++

「影法師を追うな 追えば逃げるぞ 追わねばついてくる」(七里恒順)

月を背にして影法師(名誉や財)をとらえようとすれば、それらは逃げ、月に向かって歩けば影法師はついてくる。

名利は追うものではなく、結果としてついてくる。

(向谷匡史)

+++++

街中を歩いていて、「この野郎、子どもを見世物にして金儲けしやがって」と胸ぐらつかまれたこともあるし、逆に「感動しました、がんばってください」という人にも会います。

申し訳ないけど、どちらの反応であっても興味がないんですよ。

とにかく「こうしよう」と思った通りに生きるのが、いちばん後悔が少ないですよ。

たとえば、必死になって子育てすれば、子どもが総理大臣になったり、Jリーガーになったりしますか?

親が思うほど、子どもに対する親の影響力は小さい。

こつこつと働く真面目な親父に育てられて、「おれも親父みたいになりたい」と思う子どもと、「馬鹿だな、もう少し要領よくやれば人生おもしろいのに」という子どもがいる。

だから、子どもを気にして親をやるなんてナンセンスです。

(ビッグダディ/林下清志)

+++++

「自由」とういのは、決して美しい言葉ではない。

自由を選べば、人間は生きていく上では非常に不自由になる。

そのために耐え忍ばねばならない孤独や心細さに比べると、我を折って「掟」の持つ不条理に耐えるほうが、はるかに苦痛は少ないといえる。

ただし、そのどちらを選んでも、苦しみと安楽さの収支決算は、たいして違わないようにも思える。

自由は冷たくて寒いものだし、束縛は温かいが腐臭がする。

どちらを選ぶかは、「コブラがいいですか、タランチュラがいいですか」と問われているようなものだが、少なくともその選択は、それらを引きうける本人によってなされるべきだ。

(中島らも)

+++++

「縁の妙」―距離があるほうが、かえって良い影響を受けることもある。

(謝炳鑑)

+++++

努力は必ず報われる。

もし報われない努力があるのなら、それは努力とは呼べない。

(王貞治)

+++++

あんなもんもらったら、立ちションもできんようになる。

(福本豊/国民栄誉賞辞退)

+++++

守備の甘いところへ打つのがコツだ。

だから俺は、場外へ打つ。

(ベーブ・ルース)

+++++

「自覚」

自分ひとりぐらいと思って ゴミを捨てる

地上に一億あまりの ゴミが落ちる

自分だけでもと思って ゴミを拾う

地上から一億あまりの ゴミが消える

(柏原高校・小藪教諭)

+++++

これ、すごく不思議なんですけど、勝てるかなあと思ったときほど負けるんだよね。

逆に、負けるかなあと思うと勝つことが多い気がします。

人間、勝てると思うと欲が出てくるから。

人間って欲があると隙ができるんですよ。

逆に、負けるかもしれないってときは欲がなくなるんです。

結果、無駄な動きがなくなって、勝利に結びつく。

よく「無欲の勝利」っていうじゃないですか。

まさに、それのことです。

それを踏まえた上で、本当は真ん中をいくのがいい。

勝つとも負けるとも考えずに、やるべきことをやる集中力を養うことが、勝ちを収める一番の近道だと思います。

(貴乃花光司)

+++++

小説を一本書くのって、頭じゃなくて体力でしょ。

村上春樹さんは、一日23時間しかないと思って、1時間は運動して体力つけてるっていう話ですよね。

(リリー・フランキー)

+++++

そういう自分の見てきた45年間のことを、ちゃんと自分の言葉で飾らずに書くことが進歩につながると思いますよ。

やっぱり自分のことを偽ってる文章って、読んでて不愉快になるんですよ。

あなたは不器用な人かもしれませんが、不器用であることをそもまま作品にすればいいんじゃないですか。

まあ、作家は定年がないんですから、これから始めたってまだ全然間に合いますよ。

(リリー・フランキー)

+++++

便利が正しい、という考えは正しくない。

あの人、便利に使われちゃって…という言い方を見ればわかる。

(伊集院静)

+++++

電子書籍が今後爆発的に普及するかどうかについては、いまだに懐疑的なんだよ。

ああいう電子的なツールが好きな人は、そもそも本を読まない人なんだよ。

パソコンが好きな人、ケータイが好きな人、そういう人たちはもともとあまり読書をしない。

もともと読書をする人は、今でも本屋さんで本を買っている。

これ、盲点です。

(浅田次郎)

+++++

そういう時は体を動かしゃいいんだよ、体を!

体が働きゃ、頭が休む。

体が休みゃあ、頭が働いちまうってもんだ。

(漫画「ライスショルダー」)

+++++

人生は川みたいだな。

若い頃はにごりもなく、流れが激しいけど、「底が浅い上流」でね。

やがて川幅も広がって、汚いものも抱えこんで、深く静かに流れるもんだなってさ。

もしかしたら「川が終わるのが海」みたいに、人生の終わりが海だとしたら…。

やがて海が気化して雲となり、雨となり、山へと雨を降らせ、そして新たな人生が始まる!

(「絶望に効くクスリ」山田玲司)

+++++

登るということを完成っせるためには、下りなければならない。

「山に登った」という意味は、「登って下りてきた」ということである。

登ったまま下りてこない人を、遭難者という。

(ユング)

*****

【虚仮たる事】 1月10日(木)

もうつき合いの長い友人で、ときどき近況報告をしてくれる人がいる。

一年の3分の1しか働かずに高収入を得て、子どもたちも成績優秀でスポーツ万能、奨学金で海外留学中。

毎年長いバカンスをとって別荘地で遊び三昧、有名人たちとの交流もある、といった内容だ。

なんとも恵まれた話だが、それでも彼は現状に満足できず、自由になるため近々独立するという。

勢いある彼に比べて、自ら望んだとはいえ、我が生活のなんと小規模なことよ(笑)。

でもなんで、田舎でノンビリやってる私ごときに、わざわざ事細かく報告してくれるんだろう?

彼と私の共通点は、「すべてはリースである」という人生哲学。

死んだら、どのみちすべてを手放さないといけないんだから、金やモノこだわりすぎないこと。

「だからこそ」の次が、「もっともっと」の彼と、「もう十分」の私との違いなのだろう。

彼の人生はある意味、昔の私が望んだ姿でもある。

「成功者」になることを求めて、あれこれ活動して、どんどん人脈を増やした。

そう「なる(become)」ことはできたが、そう「あり続ける(be)」ことに疲れて、セミリタイア(笑)。

「どうすれば(how)」は知っていたが、「なぜ(why)」が抜けていた。

「来てみれば さほどでもなし 富士の山」である。

手に入れたものを維持するためのストレスだらけで、ぜ〜んぜん幸せを感じなかった。

「凡夫として、毎時勇猛のふるまい、みな虚仮(こけ)たる事」(覚如上人)

我々凡夫が威勢のいい姿を見せるのは、格好をつけや強がりだけで、すべて嘘偽りだということ。

かつての私が、まさにそうだった。

こうしてホームページにゴタクを書くのもまた、「虚仮たる事」なんだね、今ごろ悟った(笑)。

昨夜は家族で、近所のえびす神社の小さなお祭りに行った。

毎年楽しみにしている、具だくさんのぶた汁のふるまいを、白い息を吐きながらすする。

寒い中、地元商店街のおじちゃんおばちゃんと、灯油缶の炭火を囲んで「温かく」過ごした。

足の悪いおじいちゃんおばあちゃんが、ささやかな商売や家族の幸せを祈って、無心に手を合わせていた。

妻が、「名もない人たちが地道に一生懸命生きてきた姿を見て、背筋が伸びる思いだった」とつぶやいた。

ああ、やっぱり同じ感性だな〜と、しみじみ思った。

きっと私は、まだ幼い息子にも、こういう地味で誠実な人々の営みを見せたかったんだ。

息子には、弱者にやさしくあってほしいこと以外、な〜んにも期待してないから。

なんせ父親がこんなだから、プレッシャーなんかぜんぜん感じなくていいんだぞ!

これじゃあ、友人家族のインターナショナルでサクセスフルなライフスタイルとは、正反対のベクトルだ。

前回大阪に行っただけで疲れ果て、「もう旅行なんてこりごり」って言ってるくらいだし(笑)。

英語教師とは思えない発言だが、世界なんか広げるより、故郷を深めるほうがよほど幸せを感じる今日この頃。

*****

【たくさんの小石を拾いなさい】 1月7日(月)

「なぜ、こんなつまらないことを勉強しなくちゃいけないんですか?」

私が教壇に立っているあいだ、生徒はあらゆる不平や疑問を投げかけてきた。

中でも、この質問ほどくり返し耳にした言葉はない。

この質問に、私は次の物語をお話しすることで答えたいと思う。

(ジョン・ウィエイン・シュラッター/『こころのチキンスープ』より)

以下、長い話なので要約する。

↓↓↓↓↓

ある晩、遊牧民の群れが夜を過ごすために支度をしていた。

そこに神の声が聞こえてきた。

何かとても大切なお告げがあるのだろうと、人々は大きな期待を胸に抱いた。

「できるだけたくさんの小石を拾いなさい。

その小石を袋に入れ、一日旅をするがよい。

明日の夜になって、お前たちは喜び、また悲しむであろう」

人々は、失望と怒りを口にした。

大いなる宇宙の真理の啓示が下り、富と健康が与えられ、人生の目的が解き明かされるはずだ。

ところが与えられたのは、小石を拾うというつまらない、わけのわからない作業だけだった。

人々はとりあえず、ぶつぶつ言いながらいくつかの小石を拾って袋に入れた。

彼らは一日旅をして、夜になると小石のことを思い出し、袋から取り出してみた。

すると、どの小石もひとつ残らずダイヤモンドになっていた。

遊牧民たちは、小石がダイヤモンドに変わったことを喜んだ。

そして、もっと小石を拾ってこなかったことを悲しんだ。

この伝説の教えを地でいった例として、アランという教え子の話を紹介しよう。

彼の主専攻は「問題を起こすこと」、副専攻は「停学処分」、修士号は「窃盗」。

当時私は、毎朝生徒たちに名言を暗唱させていた。

出席をとるとき、私が名言の前半を言い、生徒は後半を続けて言わなくてはいけない。

アランほど、朝のこのお決まりの時間を嫌がった生徒はいなかった。

やがてアランは放校処分を受け、それから5年間消息を耳にすることはなかった。

ところがある日、彼から電話があった。

現在この近くの大学で特別コースを受講しており、仮釈放期間を終えたばかりだという。

アランは少年院でも問題を起こし、鑑別所に送られたと話してくれた。

ついにはそんな自分に嫌気がさして、カミソリで手首を切ったそうだ。

「ねえ、先生。

そうやって自分の命が消えかかっていくのを感じながら横たわっていたときです。

いきなりあのばかばかしい文句が、頭に浮かんできたんです」

「先生がいつか20回もオレに書かせたやつですよ。

『努力している限り、失敗はない』。

こいつの意味が、突然わかったんです」

「オレが生きている限り、オレの人生は失敗じゃない。

でも、もし自分で命を絶ってしまったら、失敗そのものになっちゃうじゃないか。

そう思ったんです」

「それでオレは残りの力をふりしぼり、助けを呼んだ。

新しい人生を始めたんですよ」

彼があの名言を学んでいた頃、それは小石にすぎなかった。

しかし、ぎりぎりの状況に追いつめられ、何かの導きを必要としたとき、それはダイヤモンドに変わったのだ。

だから、私はこうアドバイスしたい。

できるだけたくさんの小石を拾いなさい。

ダイヤモンドのように輝く未来が約束されるのだから。

↑↑↑↑↑

明日から3学期。

長い休み明けで、学ぶ気満々の生徒など、ほとんどいないだろう。

教える気満々で一生懸命準備した教師たちが、失望させられる時だ。

私が教える英語も、カウンセリングの言葉も、今の生徒たちにとっては「小石」に過ぎないだろう。

しかし教育とは、今すぐ役立つたぐいのお手軽なノウハウ集ではない。

たくさんの小石のひとつぶが、彼らの人生のどこかでダイヤモンドに変わると信じて、今日も教師は教壇に立つ。

*****

【リカバリーショット】 1月5日(金)

長年、修行を積んだ禅の高僧。

最近、修行を始めた寺の若者。

二人に座禅を組んでもらい、それぞれ脳波を測定した。

実験のポイントは、途中で予告なく大きな音をたてること。

そのときの二人の脳波の変化に、違いはあるのか。

高僧だけは、平常心のままなのか。

結果は、二人ともまったく同じ反応を示したそうだ。

突然の音に驚いて、脳波が大きく乱れてしまったのだ。

それなら、長年の厳しい修行の意味とは何なのか。

しかしその後、二人の脳波は明らかな違いを見せた。

若者の脳波は、音が静まっても乱れたままだった。

高僧の脳波は、すぐに元の状態に戻ったという。

現実的な「平常心」とは、どういうものか。

「絶対に乱れぬ不動の心」ではない。

「乱れ続けない柔軟な心」のことだ。

日々の私たちの失敗や挫折、落胆も同じだろう。

「そうならないこと」より、「そこからどう復活するか」。

すみやかに「リカバリーショット」を打つ習慣、これを身につけたい。

*****

【短い5章からなる自伝】 1月3日(木)

1

私は通りを歩いていく。

歩道に深い穴が開いている。

穴に落ちる。

途方に暮れ……絶望する。

私のせいじゃない。

抜け出す方法を見つけるのに、とてつもなく長い時間がかかる。

2

私は同じ通りを歩いていく。

歩道に深い穴がある。

穴が見えないふりをする。

ふたたび穴に落ちる。

また同じ場所にいるなんて信じられない。

でも私のせいじゃない。

やはり抜け出すには長い時間がかかる。

3

私は同じ通りを歩いていく。

歩道に深い穴がある。

穴がそこにあるのを見る。

でもやっぱり穴に落ちる……習慣だから。

私の目は開いている。

自分がどこにいるか知っている。

私のせいだ。

私はすぐに抜け出す。

4

私は同じ通りを歩いていく。

歩道に深い穴がある。

穴を迂回して歩く。

5

私は別の通りを歩いていく。

(ポーティア・ネルソン)

+++++

これまで歩いてきた道(パターン)を手放すまでの、人生の意味深さ。

未熟な私の20代は1、30代は2、40代の10年間をかけて3から4になりつつある。

もちろん、50代では5を心する。

*****

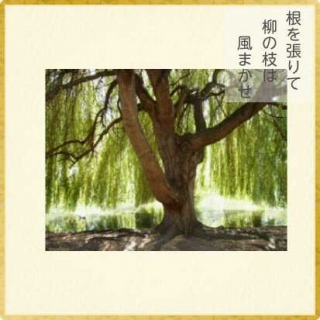

【根を張りて 柳の枝は 風まかせ】 1月2日(水)

いつも「迷って」、軸が「ブレて」いるのを、私の持ち味としてしまえ。

そう開き直った瞬間、失敗だらけの過去が編集され、ひとつの「人生論」となった。

風まかせの枝葉に矛盾があろうと、人としての成長という根はしっかり張っているつもりだ。

*****

【のどかなり 願いなき身の 初もうで】 1月1日(火)

幸せを追えば追うほど、幸せから遠ざかってしまう「皮肉」。

もう十分に幸せだと感謝すれば、ますます幸せになれる「事実」。

我をひかえ、願いをつつましく保てば、心はいつも穏やかな春の海。