�@���͉�����߂����āE�����̍H�v�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�u���҂ɂ�銳�҂̂��߂̐t���a�������v�@���V�����Y

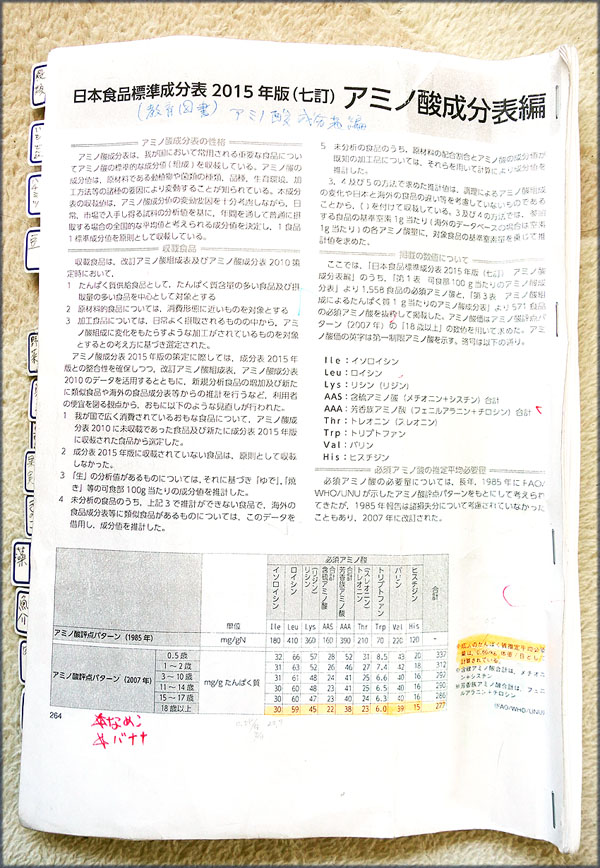

�i2020.9.25�@�X�V�j�lj����e�E�E�K�{�A�~�m�_�H�̋�̗�

�u8-14-3�v�@�u8-14-3-1�`�U�v

�@

�ڎ� �@

1 �@�@���߂ɁA���̃T�C�g�ɂ��ā@ �@

�@

�Q �@���͂������ׂɁ@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

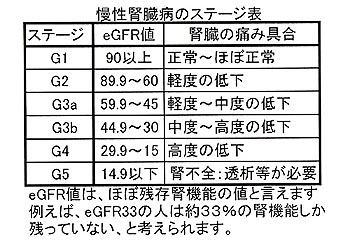

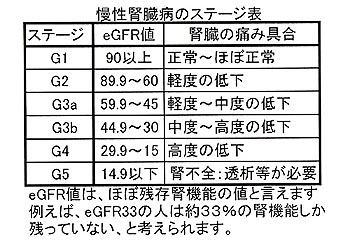

�R �@�X�e�[�W�ieGFR�j�@ �@�@

3-1�@�E�E�����̃X�e�[�W(�����̒��x)��m���@

3-2�@�E�E�����t���a(CKD)�̐i�s��m���@�@

�@

�S �@����ɂ�����^�C�~���O�H�@

�@

�T �@�H���̍H�v�@ �@�@�@�@�@ �@�@

5-1 �E�E�H���̊Ǘ����@�@

5-2 �E�E�e�h�{�f�̊Ǘ����@

5-2 �E�E�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@�@�@�@

5-2-1 �E�E�����Ǘ��@�@

5-2-2 �E�E�`���i����ς��j���Ǘ��@�@�@�@�@

5-2-3 �E�E�J���E���Ǘ��@�@�@

5-2-4 �E�E�J�����[�Ǘ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@

5-2-5 �E�E�����Ǘ��@�@�@

5-2-6 �E�E�����Ǘ��@�@�@

5-2-7 �E�E�����Ǘ��@ �@�@�@�@

5-2-8 �E�E�h�{�Ǘ��@�@

5-2-9 �E�E�h�{�v�Z�̌덷�@�@�@�@�@

5-2-10 �E�E�T���͂��J���H�H�@ �@�@�@

5-3 �E�E�t���a�p�H�ނ̔������@�@�@�@�@�@

5-4 �E�E�Ⓚ�������@

5-5 �E�E�h�{�Ǘ��̓G�N�Z���Ł@

5-6 �E�E���s�ɍs�����̐H���Ǘ��@

5-7 �E�E��ԐH�̊��߁@

�@

6�@ ��������A��������̍H�v�@�@�@

6-1 �@�ƒ댌���̋L�^�@�@

6-2 �@�������̌}�����@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

7�@�@�t���ɗǂ��Ȃ��ƌ����邱�Ɓ@

7-1 �E�E�������@

7-2 �E�E�A�~�m�_�X�R�A�̒Ⴂ����ς����̐ێ�@ �@

7-2 �E�E�A�~�m�_�X�R�A�̒Ⴂ����ς����̐ێ�@ �@

7-3 �E�E�ߘJ�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

7-4 �E�E�\���\�H�@

7-5 �E�E�T�v�������g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

7-6 �E�E�H�i�Y���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

7-7 �E�E�R�ۍ܁A�ɂݎ~�߁A��M�܁@

7-8 �E�E�����s���@

7-9 �E�E�X�g���X�@

7-10 �E�E�얞�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

7-11 �E�E�O�a���b�_�@�@�@�@�@�@

7-12 �E�E�^�o�R�@ �@�@�@�@�@�@�@�@

7-13 �E�E���A�a�@

�@

�@8�@�������s�������� �@�@�@�@�@�@�@ �@�@

�i�O�q�ƈꕔ�d������L�q������܂��j�@

8-1 �E�ECcr..��GFR�̕��ACcr.�������Œ��ׂ�@

8-1-1 �E�N���A�`�j���E�N���A�����X�iCcr.�j�������Ōv�Z����@

�@

8-1-2

8-1-2 �E�E24���Ԓ~�A������@�@

8-1-3 �E�E24���Ԓ~�A�ɕK�v�ȗp��@

8-1-4 �E�E�̔A�菇�@�@�@�@�@�@�@�@

8-1-5 �E�E�N���A�`�j���E�N���A�����X(Ccr)�̌v�Z

8-1-6 �E�ECcr.�̐����@

8-1-7 �E�EGFR�Ƃ́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

8-1-8 �E�E�t�����h�߁i�납�j�@�\�̒m���@�@

8-1-9 �E�ECcr.�Ƃ́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

8-2 �E�E�����A�`���ێ�ʂ�A�������玩���Œ��ׂ���@

8-3 �E�E�����̔A�ʂ��L�^����@�@

8-3-1 �E�E�O�o��ł̔A�ʂ̐�����@�@

8-3-2 �E�E�r�ւ̎������L�^����@�@

8-3-3 �E�E�x�X�g�̏d��m��@�@�@�@�@�@

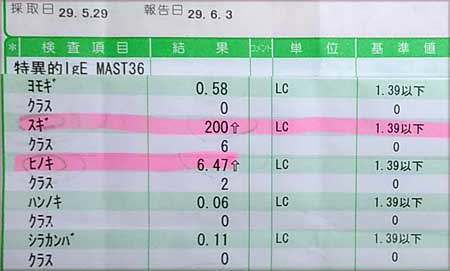

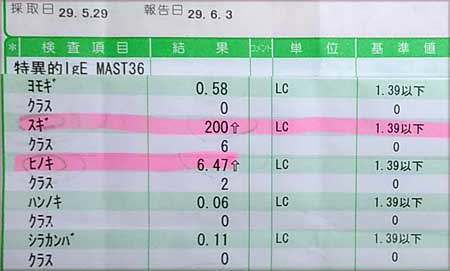

8-4 �E�E�A�����M�[��������@�@

8-5 �E�E�֔��@�@

8-6 �E�E�S�ẴT�v�������g����߂�@�@

8-7 �E�E�y���^�����n�߂�@�@

8-8 �E�E���t�����E���ʂ̈��艻�̍H�v�@

8-9 �E�E�C�O��CKD�����Q�l�ɂ���@�@

8-10 �E�E���̌����̑�����̍H�v�@�@

8-11 �E�E���ʂȑ̗͎͂g��Ȃ��@�@

8-12 �E�E�������̐������Ƃ�@�@

8-13 �E�E�����������n�߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

8-14 �E�E�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

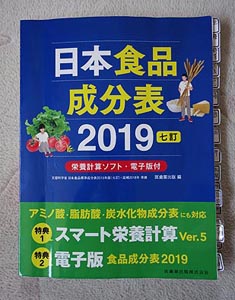

8-14-1�E�E�K�{�A�~�m�_���烁�j�����l���� �@

8-14-2�@�E�E�K�{�A�~�m�_���烁�j���̍���

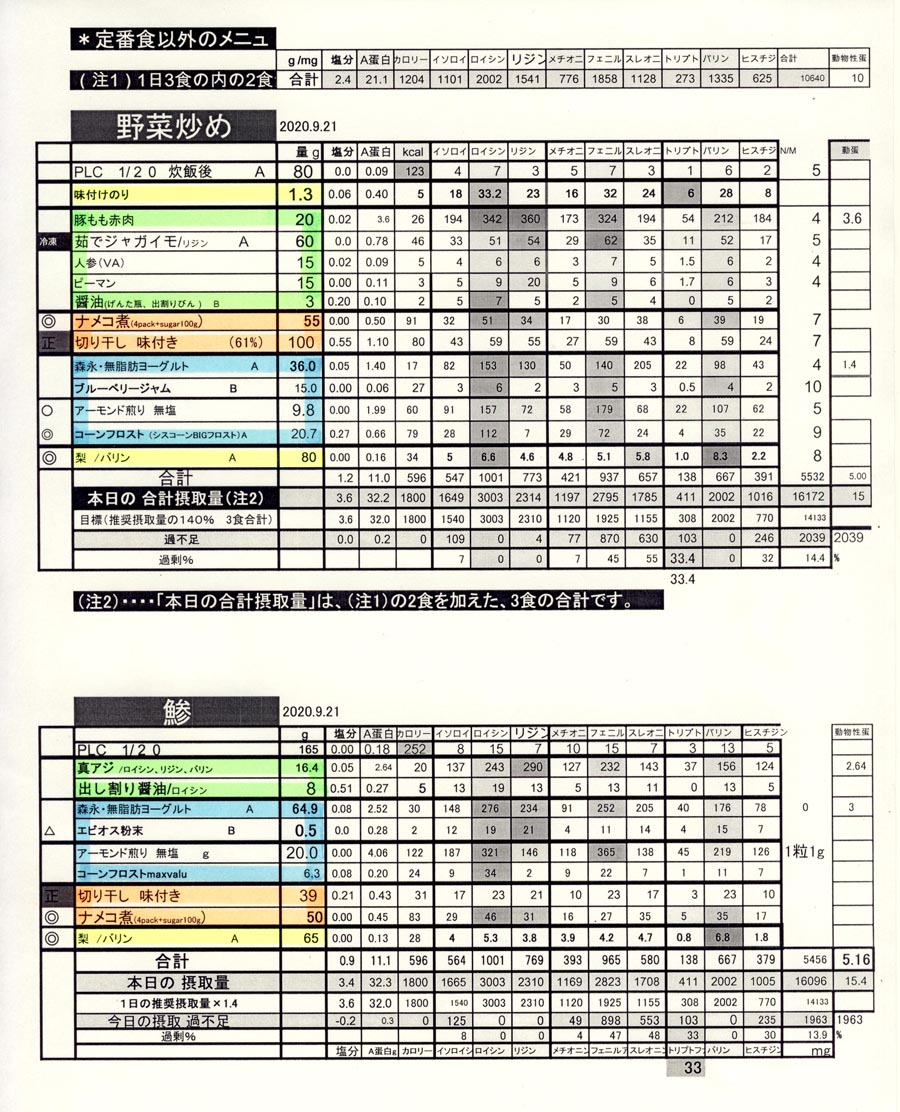

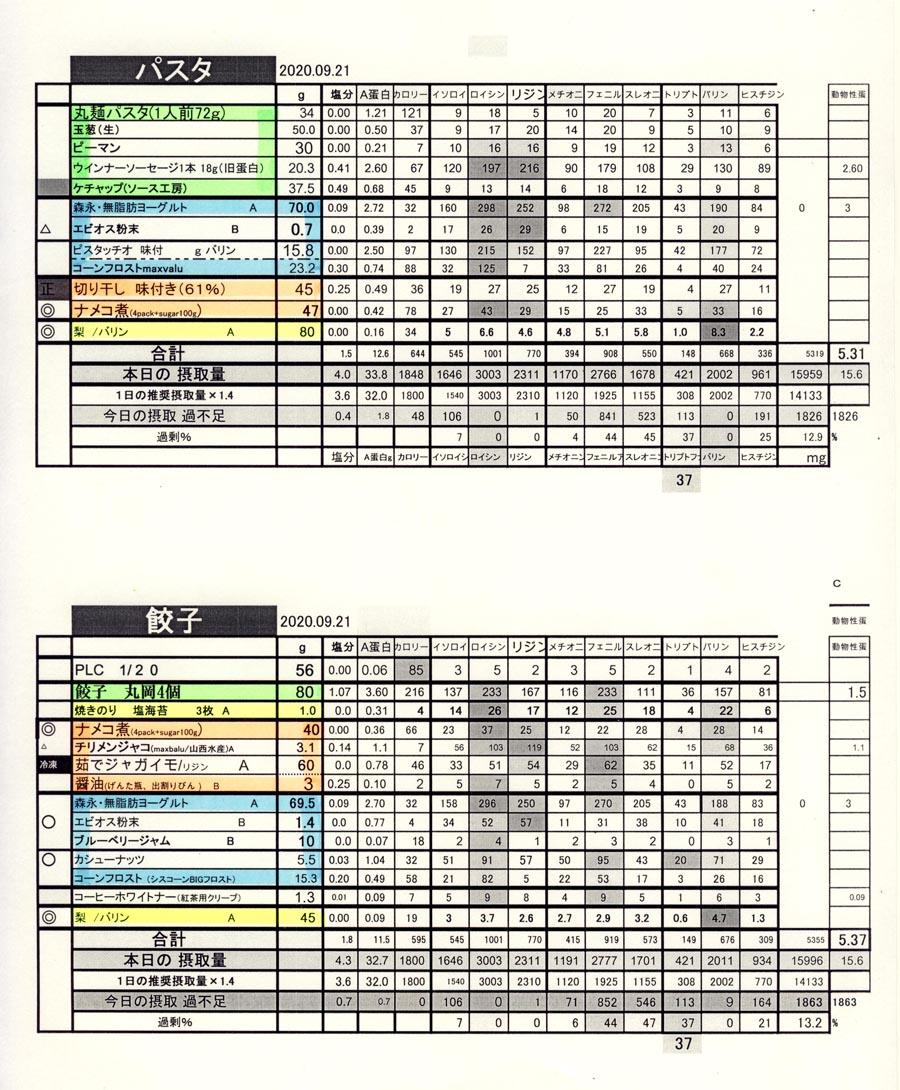

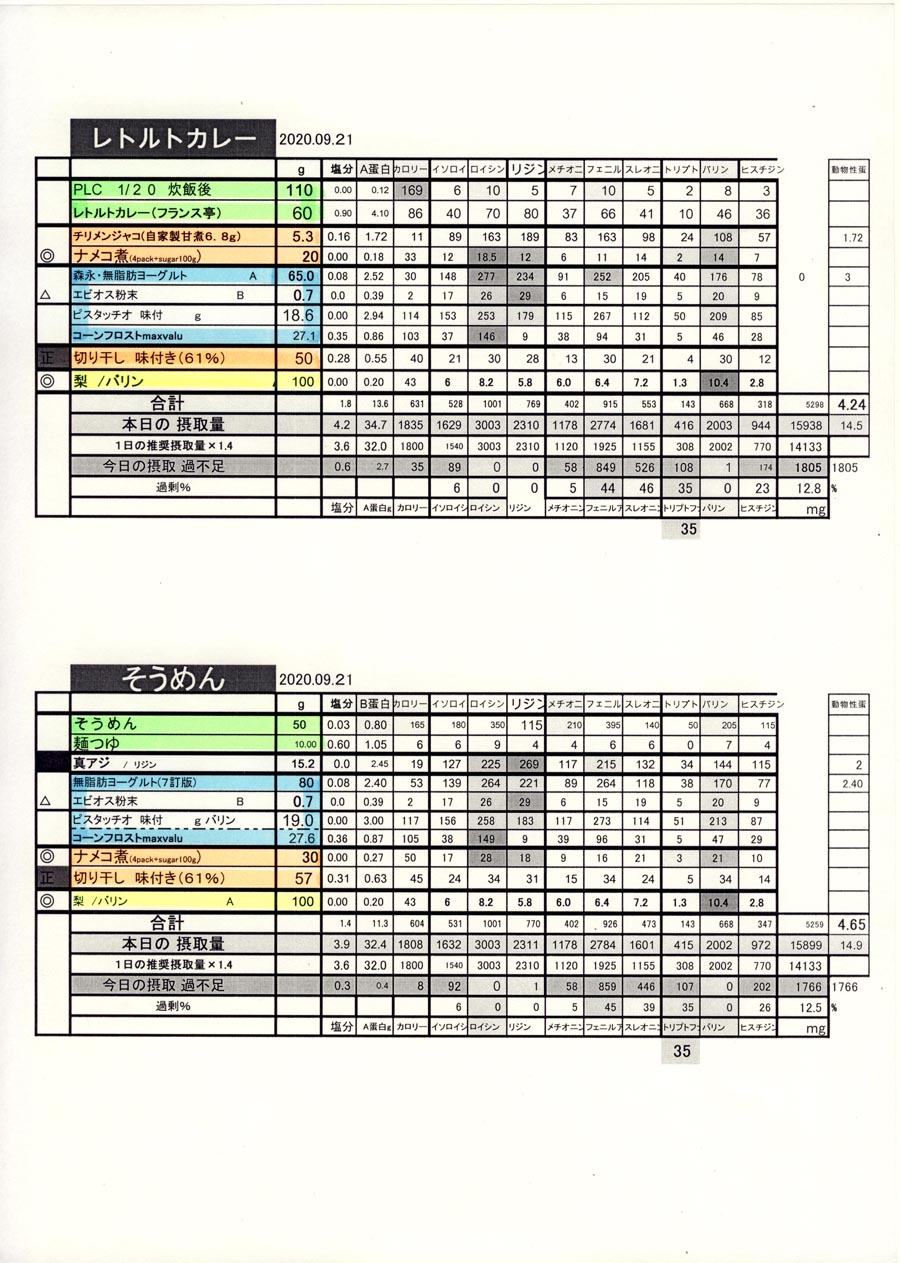

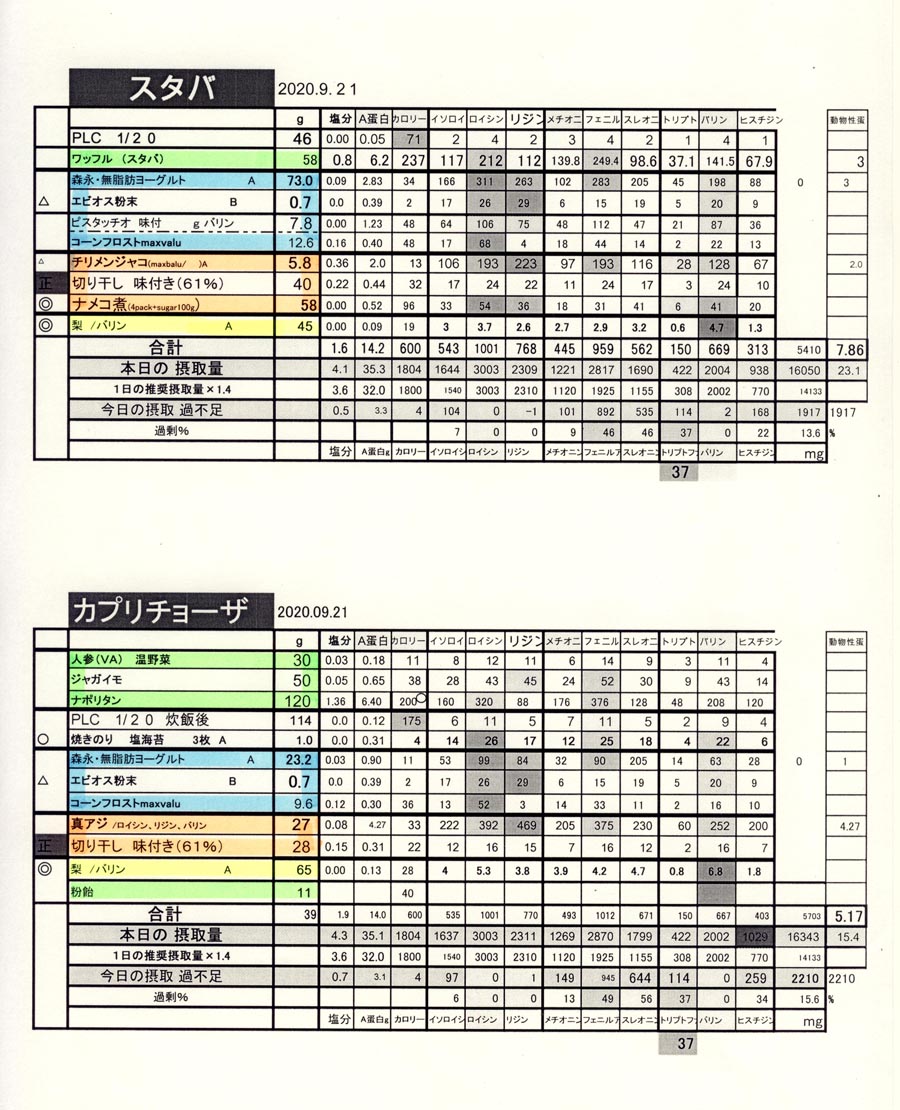

8-14-3�@�E�E�K�{�A�~�m�_�H�̃T���v��(new)

8-14-3-1�@�E�E�K�{�A�~�m�_�H�̒�ԃ��j��(new)

8-14-3-2�@�E�E����u�߁E���i�A�W�j(new)

8-14-3-3�@�E�E���ԓ��ē��E�Ă�����(new)

8-14-3-4�@�E�E�p�X�^�E�L�q�i�M���[�U�j(new)

8-14-3-5�@�E�E���g���g�J���[�E�f�ˁi�����߂�j(new)

8-14-3-6�@�E�E�O�H�̗�E�X�^�[�o�b�N�X�E�J�v���`���[�U(new)

8-14-4�@�E�E�g���v�g�t�@�������炷�K�v���H

�@9�@�@���̑����낢��@�@

�@9�@�@���̑����낢��@�@�@

9-1 �E�E�Ⴝ��ς��Ă̂��Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@

9-2 �E�E�a�@�I�с@

9-3 �E�E���N�f�f�ɖ]�ނ��Ɓ@�@

9-4 �E�E�����������@�@

�@

�P�O�@�E�E���s���������݁A�����Ȃǁ@

10-1 �E�E���������Ŏ��s�@�@

10-2 �E�E���Ⴝ��ς��������Ŏ��s�@�@

10-3 �E�EBCAA�T�v�������g�Ŏ��s�@�@

10-4 �E�E�^���������Ŏ��s�@�@

�@

�P�P �E�E���Ɛt���a �@�@

�@

�P�Q �E�E����CKD�̐��� �@�@

�@

�P�R �E�E�A����@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�P�@�n�߂ɁA���̃T�C�g�ɂ��ā@ �@�@ �iCKD=�����t���a�j

�@

�����́uCKD�ۑ����A�����̍H�v�v�́A���i1946�N���܂�E�j�E�X�e�[�WG3b�@�t�d���NJ��ҁj�̌��ݐi�s�`�̐����L�^�ł��B���҂̗��ꂩ��̌��Ɋ�Â��A���́uCKD�ۑ����iCKD���ǂ��瓧�͂ɓ���܂ł̊��ԁj�̐����̍H�v�v�Ȃǂ��ACKD���S�Ҍ����ɁA�ł��邾��������₷���\���ŏЉ�����Ǝv���Ă��܂��B

�@

�H�v�̓��e�́A��{�I�ɂ͓��{�t���w��̃K�C�h���C���ɏ]���Ă��܂����A�K�C�h���C���ɂȂ����ƂɊւ��ẮA�����Ő������Ă�邵���Ȃ����߁A�ԈႢ�����邩���m��܂���E�E�����A�f�l�̂�邱�Ƃł�����K�����������ɂ������ȓ_������͂��ł��E�E�B

���w�E������Β������A���ǂ����e�ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���܂��B

�@

�@���A�l�b�g��Ɋw�����Ƃɂ��K�C�h���C������������ꍇ�ɂ́A�o���邾�������̃T�C�g���Љ���Ē����A�����N����悤�ɂ��Ă��܂��i�����N���Ȃ��ꍇ��URL���R�s�|���y�[�X�g���Ă݂ĉ������j�B

�@

�����́u�����̍H�v�v�̋L�^�́A�����v���������Ƃ���Â�ɏ�������ł��܂��̂ŁA�d�������L�ڂȂ邱�Ƃ�����܂��B�܂��O�ɏ��������Ɣ����ɐ��l�Ȃǂ�����Ă���\��������܂��B�^��ȓ_�͂��q�˒�����A������͈͓��ł��Ԏ��v���܂��B

�@

�A���� k-yazawa��miyazaki-catv.ne.jp�@

�@�@�@�@�i�������ɂ����Ă��������j���V�����Y

�@�@�@�@�Z�����ڍׂ͈�ԍŌ�̃y�[�W�ɂ���܂�

�@

�����̃T�C�g�ɓ���������Ƃ���A���Ԃ̓�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B

�@Ccr.(�N���A�`�j���E�N���A�����X)���������{���Ă��Ȃ��a�@�A�N���j�b�N���ŁA�ʏ�̌��t�����ƔA��������ACcr.��A�H��������ۂɐH�ׂ������A�J���E���A����ς����̗ʂׂ��̓I�ȕ��@�̐����B

�@

���Q�ƁE�E8-1�@ Ccr.��GFR�̕��ACcr.�������Œ��ׂ�j��46�@

�@

�A����ς����������ł̐H�����j�����A�]���̒`�����ł͂Ȃ��A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ����g�ݗ��Ă鎖�̈Ӌ`�ƁA���̋�̓I���@�ɂ��Ă̐����B

�@

�@�@�����L���Q�Ɖ������E�E

�@�@�@8-14�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂�E�Ep76�@

�@

�@

�Ȃ��A�����Ŏ��グ����e��CKD�Ɋւ���S�Ă̎�����ԗ����邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă���܂���B���̌l�I�Ȑ����̍H�v�A���Âɑ���l���Ȃǂ���X�k�R�ɏ������߂������W�߂����̂ł��B

�@

�@�W�c���f�ȂǂŎn�߂Đt���a�̎w�E����ꂽ���́A�܂����L�̓��{�t���w��̃K�C�h���C����A�s�̂���Ă���t���a�̏��Ђ��Q�A�R���ǔj����A�t���a���Â̑S�e����ʂ�ڂ�ʂ���Ă���A���̃T�C�g�𑽏��Ȃ�Ƃ��u�^���̖ځv�������Č��Ă�����

���̂����S���Ǝv���܂��B�Ȃ��A��w�I�ȓ��e�̕����Ɋւ��ẮA���͈�t�ł͂Ȃ��̂Œf��I�ȕ\�����ł��Ȃ����Ƃ����������������B

�@

�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A���̃T�C�g��CKD�̈ꊳ�҂̎��ȗ��̐����̋L�^�ł��B���̃T�C�g�����āA�����V���������������͎厡��Ƒ��k�̏エ���Ȃ��Ă��������B

�@���Ɏ��ȗ��̌������H�������͊댯�ȐېH��Q�i�h�{��Q�j�Ɋׂ�A�����ǂȂǂ������N�����\��������܂��̂ŁA�K���厡��̎w���̂��Ƃɍs���悤�ɂ��肢�v���܂��B

�@

�����a���������X�ɂƂ��Ĉ�ł��Q�l�ɂȂ邱�Ƃ�����܂�����K���ł��B�����Ċ�킭�Έ�l�ł������̕���������CKD�ۑ����̓K�Ȑ����ɐ�ւ����A���U�A���͂�����ł��邱�Ƃ�S�������Ă���܂��B

�@

(�Q�l)

�@

�@

�����{�t���w��̃K�C�h���C��(�S��)�F

�@

���t���w����H���K�C�h�F�����ǂ߂ACKD���҂����ׂ������̂قڑS�Ă�������܂��B������ʈ�t��Ǘ��h�{�m�����ł��̂ŁA���ł����͂ł��E�E

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�Q�@���͂������ׂɁ@

�@

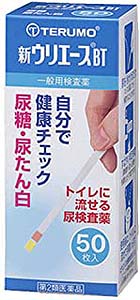

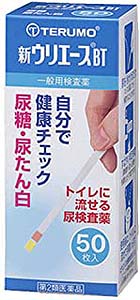

�����B�������A�����t�s�S�Ȃ�l�H���͂��邱�Ƃ������ɂ͑��������A�����̐H���̉��P�A�����̎��ÊJ�n�i�����������铙�j���d�v���Ǝv���܂��B���ׂ̈ɂ͌����N�Ǝv���Ă���l���A�N�Ɉ�x�͔A�������鎖�����������߂������܂�(�s�̂̎���

�����g���Ύ����Œ��ׂ鎖���o���܂�)�B�@�@�@

�@

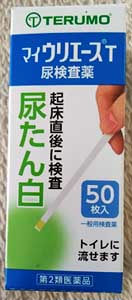

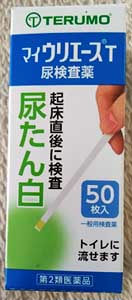

�i�摜�́j�}�C�E�E���G�[�XT�@(�A�`���̂�)�A

�@�@�@�@�}�C�E�E���G�[�XBT�i�A�`��+�A���j

���ɁA�}�C�E�E���G�[�XKC�i�A�`��+�A��+�A�����j

(50������A30������)������܂��B

(��ǁA�y�V�E�A�}�]�����ōw���ł��܂��j

�@

�����A�����Œ`���A�i+�P�ȏ�j���o����A�t���Ɉُ킪����\��������܂��̂Ō��t���������}��ׂ��ł��B���̌��ʁA�����N���A�`�j���l�iCr�D�j��1.0mg/dl�ȏゾ�����珉���̐t���a�̉\��������܂��B���������̐t���a�Ɛf�f���ꂽ��A�o���邾�������A��x�t���a�̐���̐f�f���邱�Ƃ������߂��܂��B�����Ă����A�t���������܂��傤�E�E�Ɗ��߂�ꂽ��A�����ׂ��Ǝv���܂��B

�@

�t�@�\�ቺ�̌����𐳊m�ɓ��肵�Ȃ���A���̌�̎��Õ��j�����܂�Ȃ��͂��ł�����E�E�l�I�ɂ͎����̐t���a�ɑ��鎡�Â̒m����g�ɂ��E�E�ǂ������珫���̓��͂��������̂���ǂ�������K�v������Ǝv���܂��B�@Cr.1.0���x�ł́A�債�����ƂȂ��A�Ɖƒ�ォ���莋����Ȃ����Ƃ����邩������܂��A�H������̌������i�Ⴆ�A������`������ۂ肷���Ȃ��Ƃ��A�Ȃ�ׂ��������^���������Ƃ��j���ӎ����Đ������������ǂ��Ǝv���܂��B

�@

���͓��͂ɂ�锜��ȏo�����ɂ�������炸CKD�����ۑ����̋�̓I�Ȏw������Ë@�ցi���ɉƒ��j�ɋ`���t���Ă��Ȃ����̂悤�Ɍ����܂����A�{�������čl���悤�Ƃ��Ă��Ȃ����̂悤�Ȉ�ۂ��܂��B�N�Ɉ�x�̌��N�f�f���Ă��邩����S�A�Ȃǂƈ��S�����A����������CKD�Ɛf�f���ꂽ�Ȃ�A����̖��@���ׂ��ł����A�������ł�CKD�̖{��ǂނȂ肵�āA�H������̉��P�������n�߂Ȃ��ƁA����������邱�ƂɂȂ邩������܂���E�E�t���͒��ق̑���ƌ����Ă��܂��B�@�����̉��P�������A��������ォ��u���낻�������Љ�܂��傤���E�E�v�ƌ���ꂽ���́A�N���A�`�j���l���Q�ɂȂ��Ă��āA�����̓��͂��قڊm�肵���Ǝv��ꂽ�̂����m��܂���E�E

�@

�@

�i���P�j�A�`���ʂƂ��A�A�Ɋ܂܂��`�����̗ʂł��B�`�����͐g�̂�����ȉh�{�f�ł�����A�{���͌������^����J���ł����Ȃ�����A�A����R��o�邱�Ƃ͂���܂���B�t���������́i���Q�j�͌��t����L�Q�����h�������ĔA�Ƌ��ɔr�o�����ł����A�����̂Ƃ́A����R�[�q�[���[�J�[���h�����̗l�Ȗ�ڂł��B�R�[�q�[���[�J�[�̏ꍇ�ɂ́A�h����������Ō��������Ă�����A��������R�[�q�[�����o�Ă��܂��ł��傤�E�E

�l�̂̎����̂Ƃ������̌��t�h�ߑ��u���A�����̂�����Ȃ�A�Ԃ̖ڂ͔��ɏ������ĐԌ����╪�q�ʂ̑傫�Ȓ`�����Ȃǂ͒ʂ邱�Ƃ͖{�������͂��ł��E�E

�@�����������̂��敾���Ă���ƖԂ̖ڂ��j�����肵�āA�`�����R��o�Ă���ƌ����Ă��܂��B

�@

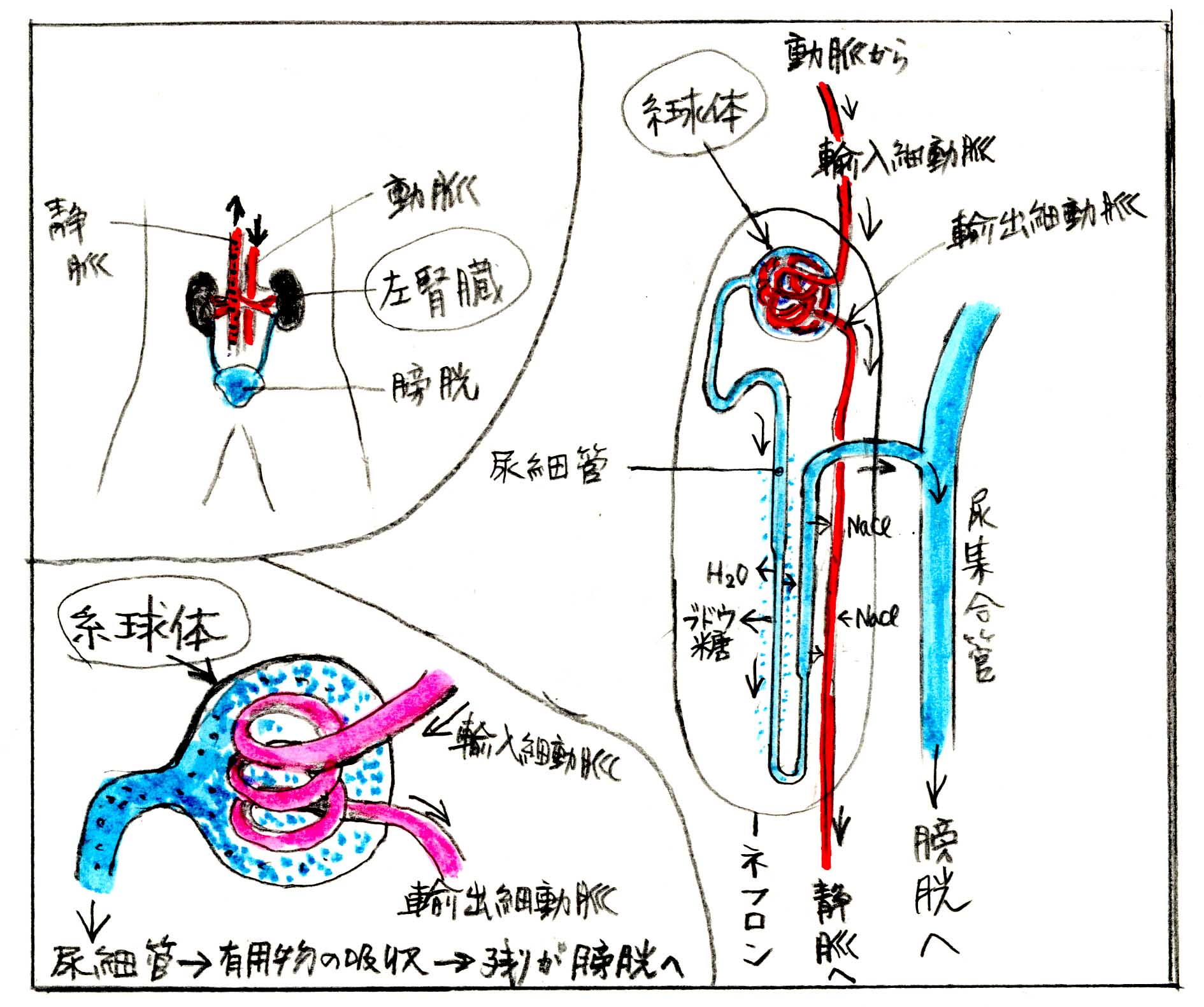

�@�i��}���Q�Ƃ��������j

�A���ד������玅���̂ɓ��������t�͎����̓����Ŕ�r�I�����ȕ����i�����A�i�g���E���A�J���E���A�u�h�E���A�A�~�m�_�A�N���A�`�j�����j���h��(�h���o)���܂����A�A�ǂ�ʂ��Đt������o��܂ł̉ߒ��ŁA�i�g���E����u�h�E���A�A�~�m�_�A�ƌ������L�p�ȕ����́A�قƂ�ǔA�NJO(�Ԏ�)�ɐ��ݏo�ėA�o�ד����ɍċz������܂��B�i���}�Q�Ɓj�܂����������̂X�X���������悤�ɗA�o�ד����ɍċz������g�̂ɖ߂�܂��B�N���ɗ�����̂́A�����̂��h���������̂ق�̂P���Ȃ�ł��ˁE�E�B�����̂ɑS�Ă̍�Ƃ킹�邱�ƂȂ��A�����̂͂Ƃ肠�����A�����������͑S���h�߂��Đg�̂ɗL�p�ȕ������N���ɗ�����܂ł̊ǁi�A�ǁj����O�i�Ԏ��ƌĂ��g�D�j�ɕ��o���A�����эǁi�A�o�ד����j���z�����Đg�̂ɖ߂��A�Ƃ�����ƂŌ��t�����Ă����ł��ˁE�E�]���Ď����͈̂����Ȃ����ǁA�A�ǂ������E�E�A�A�ǂ̎��͂̑g�D�i�Ԏ��j������(�Ԏ����t���j�E�E�ƌ����\�����łĂ��܂��E

�@

�i���Q�j�����̂Ƃ��E�E���t���̍\���Ɠ���(���{�t���w��)�E�E�@

�@

�@

��1���̔A����r�o�����`���̗ʂ�0.3���ȉ��Ɍp���I�ɗ}�����Ă���l��98���̊m���œ��͂ɂ͈ڍs���Ȃ��ƌ����Ă��܂��B����͑�ϕ�����₷���ڈ��ɂȂ�Ǝv���܂��B�A�`����ʌ������d�v�ȈӖ��������ƂɂȂ�܂��B

�������ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�������������ꂾ���A�`���A��0.5g/day���z���Ă��܂�����A���͂ɂȂ�m���͑������Ă��܂��܂��̂ŁA���U�ɂ킽��A�����A�`���A�J�����[�R���g���[���ƓK�x�ȉ^���A���������Ȃ������A�ȂǁA�������ꂽ�l���𑗂�˂Ȃ�Ȃ��E�E�Ƃ����A�Ȃ�Ƃ���邹�Ȃ��ɂ͂Ȃ�܂����A�A�ŏǂ̋ꂵ�݂�A���͂���ƌ������Ƃ��ǂ��������Ƃ���m��A���������������ꂽ�ɂ��䖝�ł��邱�Ƃł��傤�E�E

�@

�����m�ȔA�`���ʂ𑪂�ɂ�24���Ԓ~�A�i1��24���Ԃ̔A��S���e��ɒ��߂邱�Ɓj�����āA���̈ꕔ�̔A��a�@�Ɏ����čs���āA��ʕ��́i1dL=1�f�V���b�g����100cc������̒`���ʂ𑪒�j���Ă��炢�A���̐��l�img/dL�j��1���̑��A��(dL)���|�����1���̔A�`���r�o�ʂ�������܂��B

�@

mg/dL�ƌ����P�ʂ́A�A�PdL������̒`���ʁimg�j�ł����A�ƒ�ł�cc�������̕����i�L�b�`���X�P�[���Łj���m�ɑ����̂ŁA�A100g������ƌ��������������ނ��됳�m���Ǝv���܂��B�i�W�|�P�ɒ~�A�̏ڂ����������ڂ��Ă��܂��j�B�@

�@

�܂�����قǐ��m�ł͂Ȃ��Ă��A����̔A�ʂ����W���[�J�b�v�Ɏ��A����̔A�ʂ����ɋL�^����1���̑��A��(dL)�����߁A�s�̂̔A�`�����������g���ċN����i���P�j�̒`���̏�ԁi�|,±�A�{�P�C�{�Q�C�j�ׁA�������ɕt���̔���\����A1dL�P�ʂ̒`������(mg/dL)��m��A�A��(dL)���|����Α�̂̔A�`���ʂ͕�����܂��B��ʓI�ɂ͔���\�Ł{�P�ȏ�ɂȂ�����a�@�����������ǂ��Ǝv���܂��B�i����+�Q�ɂȂ�����A���������i�����j����ׂ����Ǝv���܂��j

����łł���u�ג������������v�ɂ��A�����́A�������_�̔A�̏�Ԃ����Ă���̂ŁA1��̌����ŁA1���̑��`���ʂׂ邽�߂ɂ́A���ׂ鎞�_�̔A�̔Z�k�x��1���̕��ϓI�ȏ�ԂłȂ���Ȃ�܂���B�����̔A��ߑO���̔A�͐g�̂̐����s���ŔZ�k����Ă��鎖�������̂Őt�@�\�̈������͒`���ʂ������o��\��������܂��B���͐Q��O�̔A�ϓI�ȔZ�x�̔A�Ƃ��Ė����A�`���̃`�F�b�N���Ă��܂��B

�@

3���b�g���ʓ���e���1���̔A��S�����߂ĝ��a���ċψꉻ���Ă���i�����������ĐF������j��萳�m��1���̔A�`���ʂ�������܂��B�ł����m�ȕ��@��24���Ԓ~�A���ĕa�@�ŔA�����i�A�`����ʌ����j�����Ă��炤���Ƃł��B

�i�~�A�̕��@�͂W�|�P�ɏڂ����ڂ��Ă��܂��j

�@

�@�u�`���������@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�u�}�C�E���G�[�X�s�v�@ ��A�`���̕]���\�E���l��mg/dL�

�@

�i�h�A�`���������h�E�E�A�}�]���A��ǂȂǂŎ�ɓ���܂��B�`�������̕��A�`���Ɠ������ׂ��镨�Ȃǂ���܂��B

�a�@�ł̔A�����́A�t�@�\������Ȃ�A���O�Ɍ������^���ł����Ă��Ȃ�����A�A�`�����i+�P�j�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂܂�����܂���B���̈Ӗ��ł́A�t�@�\�̒ቺ������ɂ́A�Z�k����₷�������A�������������������₷���ƌ����邩���m��܂���B

�@

���A�`���������́i�|�j�͂P�`�Xmg/dL

�@�@�@�@�@�@�@�@ (±) ��10�`29

�@�@�@�@�@�@�@�@ (�{1) ��30�`99

�@�@�@�@�@�@�@�@ (+2) ��100�`299

�@

�A�`��0.5g/���Ƃ����̂́A1���̔A�ʂ�1.5L�̎��A500mg/15dL=33mg/dL�Ȃ̂ŁA���������i�{1�j�ɂȂ�����댯�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�i±�j�̒i�K�ŗ}���Ă����������̂ł��B�A�`���̗ʂ����炷�ɂ́A�`�����o�錴���ƂȂ��Ă���t���a�̎��Ái�������Ȃǁj�����鎖�͖ܘ_�ł����A�������^����J������߂�K�v������܂��B�^������߂邱�Ƃ͊ȒP�ł����A�J���͂����ȒP�ł͂Ȃ��ł��ˁE�E�A�����A�`����+�Q�ƂȂ��Ă��A�d�����y�����邱�Ƃ͏o���܂���ł����E�E

�@

����ς�����H�ׂ�ʁi�ێ�ʁj�́A�̏d1kg������0.6�`0.8���Ɍ��炷�����t���w��Ő�������Ă��܂��B�`�����͐l�Ԃ̐g�̂�����Ă���d�v�ȗv�f�ł�����A�s��������A�H�ׂ���������[���Ȗ�肪�N����Ƃ���Ă��܂��B�܂��A�����ǂɎキ�Ȃ邱�Ƃł��傤�E�E������Ƃ������ŁA���ׂ���������A���s����ꂽ��A�̒������ꂪ�o�Ă��邱�Ƃł��傤�E�E

�@

�@

�@3�@�@�X�e�[�W�ieGFR�j

�@

�@

�@3-1�@�@�����̃X�e�[�W�i�����̒��x�j��m��

���t���a�̐i�s�x���X�e�[�W(Stage�F�i�K)�ŕ\���܂��B�@

�����̂�ߗʁiGlomerular Filtration Rate = GFR)�̓������������G1�`G5�ŕ\�����܂��B���������قǏd�ǂł��B�����̃X�e�[�W��m��A�X�e�[�W�ɉ������A���݂̈�w���ǂ��Ƃ��鎡�Â��A���������邱�Ƃ��ۑ����̊�{�ƂȂ�܂��B

�@

�X�e�[�W�́A���t���̃N���A�`�j���Ƃ��������̗ʂƔN���v�Z����܂����A���Z���ꂽ�iestimated�j�̓�����e��O�ɕt����eGFR�Ə����Ă��܂��B�N���A�`�j���Ƃ��������͉^���Ȃǂŋؓ����g�����ۂɋؓ�����i�ŏI��ӕ��Ƃ��āj���o�����ƌ����Ă��镨���ł��̂ŁA�ؓ����������g������ɂ͑��ʂ̃N���A�`�j�������t���ɗ��܂�܂��B�@�����O2�`3���͑�l�������Ă��Ȃ��ƁA�����̓x�Ɍ����l���傫���ϓ����Ă��܂��ƌ������Ƃ��N���肦��ł��傤�E�E

�@

���v�I�ɂ�G1�`G2�͓���(��1)�ɂ͂Ȃ�Ȃ������m��Ȃ��O���[�v�ƌ����܂����A40�˂�Cr.1.0�̕��͊��ɃX�e�[�W��G2�ł����A60�˂�Cr.1.0�̓X�e�[�W��G3a�ł��B

�@

�i��1)���͂Ƃ́E�E�@�\���Ȃ��Ȃ����t���̑���Ɍ��t��l�H�I�ɏ����ƂŁA�r�̐Ö��ɓ_�H�̂悤�ɐj���h�����t���A���̌��t���h�ߊ�ɑ����ĘV�p���̖w�ǂ��h�߁A�������A���ꂢ�ɂȂ������t���̐Ö��ɖ߂��܂��B

�@

�@�������́A�r�̐Ö������ʂ̌��t���j�͒��a1.6mm������܂��B�r�̐Ö��ׂ͍����߁A���̂܂܂ł�1.6mm�̐j���h���������Ƃ��o���܂���B���ׁ̈A�����Ö����K�v�ł����A���̈���@�Ƃ��āA�r�̐Ö��ɓ������q���A�����̍������͂ŐÖ������錌�ǂ̐ڑ���p���K�v�ł��B�����ɐڑ�����3�T�Ԃ�����ƐÖ��͑����j���h����قǂɑ����Ȃ�܂��B�����Ȃ����Ö��̓V�����g�iShunt�F�e���Ƃ����Ӗ��j�ƌĂ�܂��B

���̂��Ƃ͉����Ӗ����邩�Ƃ����ƁA�V�����g�͎�p���č���Ă������ɂ͎g���Ȃ��ƌ������Ƃł��B�]���ċ}���ʼn^�э��܂ꂽCKD�������҂́A�r�ł͂Ȃ��A��̐Ö��⑾�����̕t�����̑����Ö��Ɋ�(�J�e�[�e��)��}�����āA���t�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���͂͐����邩���ʂ��̖��ł��E�E

�@

�@

G3b�`G4�́A�u���͓�����x���ł���\��������v�A�ƕ\�������悤�ɁA�������������̓��͓����͔����������A�P�ɒx���̓w�͂����邵���Ȃ��A�ƌ����Ă���悤�ɕ������܂��B�펯�I�ɂ͓��͂ɂȂ�\���́u���Ȃ荂���v�ƂȂ�܂��BG4�͓��͂��������Ȃ��X�e�[�W�Ƃ��ē��͐���֏Љ�A�Ƃ̋L�q�������ł����AG4��50�˂̕���Cr.2�ɂȂ������̃X�e�[�W�ł��BG5�͓��͂ɓ���A�܂��͓��͂̏����i�V�����g�쐬��p�j������X�e�[�W�ƌ����Ă��܂��B

�@

�����̒ŊL�N���j�b�N�i���L�T�C�g�j�͓��͎{�݂������Ȃ��A�t���a�ۑ������Â̐��N���j�b�N�ł����AG4�ɂȂ��āA�u�����ׂ��p������܂��瓧�͂̏��������܂��傤�A�ƈ�t�Ɍ������ꂽ�l�B����R�W�܂��āA���͉���̎��Â��Ă��܂��B���{�ł͐����Ȃ����͎{�݂������Ȃ��uCKD�ۑ������v�̃N���j�b�N�ł��B�ŊL�N���j�b�N�ɏW�܂銳�҂̓����́A��t�̎w����������Ǝ���A���ɐ^�ʖڂœ��͉���ɔM�S�Ȑl�B�������ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

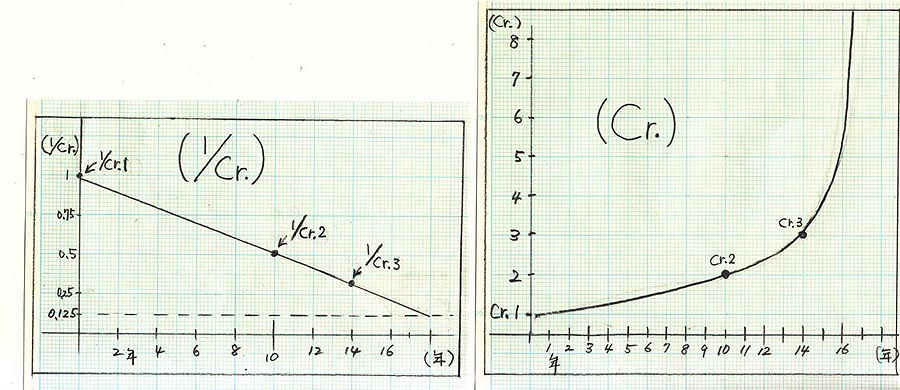

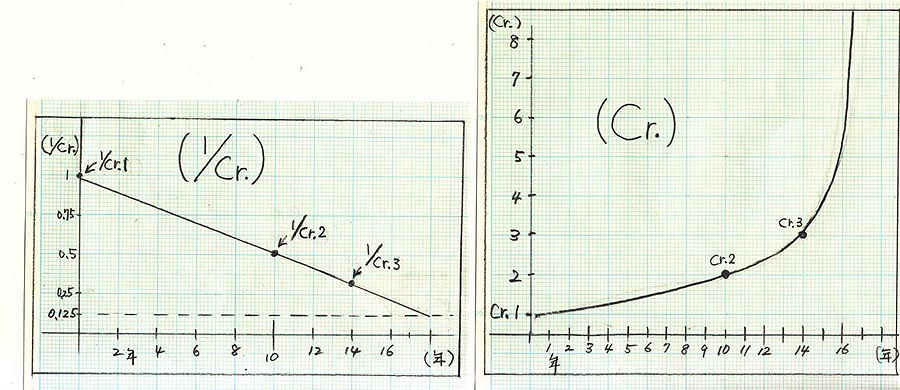

�@3-2 �����t���a�iCKD�j�̐i�s��m��

�@

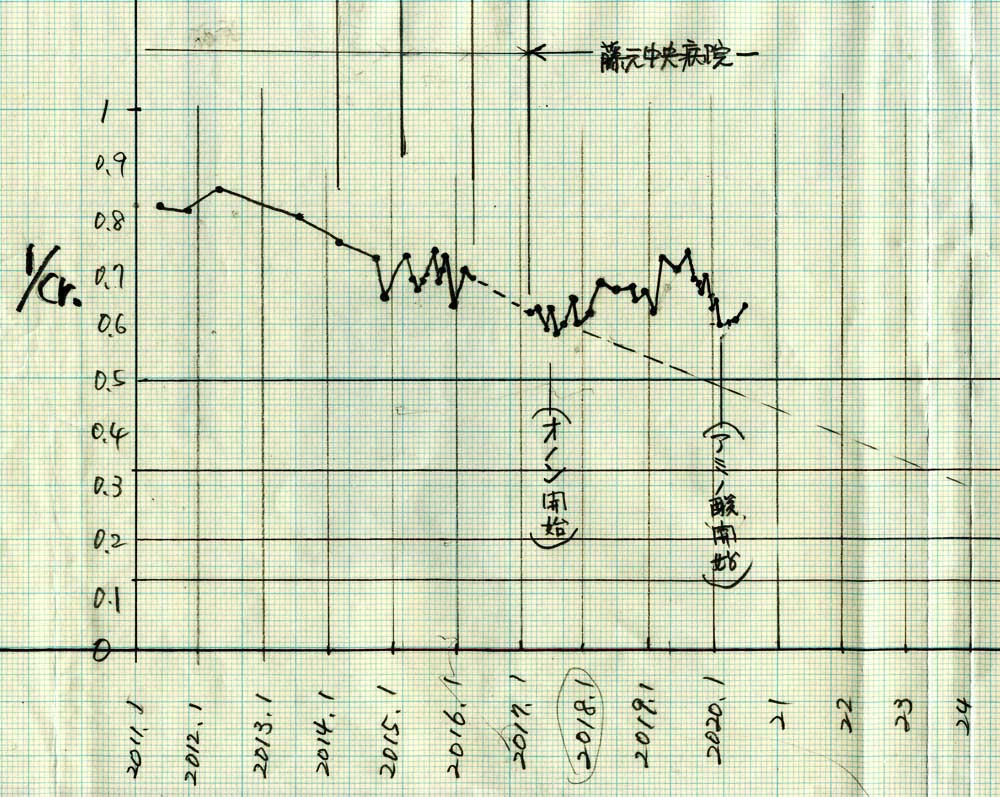

���t�@�\�̈����̏�m��ɂ́u�����N���A�`�j���FCr.�v�̋t���i�P�^Cr.�j�̃O���t��t����Ɛi�s��������₷���ƌ����Ă��܂��B�����Cr.�̐��l�͒����ł͂Ȃ��Q�����I�ɉE���オ��ɃJ�[�u��`���Ĉ������Ă������̂ł����ACr.��Ɏ����ė����N���A�`�j���l�̋t���u1/Cr.�v���O���t�ɂ���Ƃقڒ����I�ɂȂ�A�����̗\�������₷���ƌ����Ă��܂��B�����̌��݂̏Ə����̗\���������ŁA�O���t�Ɏ����̐��l(1/Cr.)��u���Ă����ƁA�����̐i�s��������₷���Ǝv���܂��B

�@

�i�����Ӂj��ʓI�ȌX�����ȗ��I�ɕ\�����}�ł��B��ɂ��̐}�̂悤�ȒP���Ȍo�߂�H��킯�ł͂���܂���B��ԍŌ���P�Q�@����CKD�̐��ځ@�Ɏ��̂P�^CR.�̃O���t������܂��̂ł��Q�Ƃ��������B

�@

�@

�@�S�@����ɂ�����^�C�~���O�H�@

�@

���t���a�Ɋւ��錻�ݔ̔�����Ă���{��ǂ݂܂��ƁA���������́A���҂����t�����ŃN���A�`�j���l��2���z�����������Љ��Ɨǂ��A�Ə�����Ă���{�����X����܂��B�����̑����͂��Ȃ�O�ɏo�ł���A���݂ł����X��l�b�g�Ŕ̔����Ă��镨�Ǝv���܂��B���݂ł͐t���w��̊���݂Ă��A�����Ƒ������������Љ��悤�ɕς���Ă��Ă��܂��B

�@���͈�ʘ_�Ƃ��ĎႢ���i60�˖����̕��H�j���N���A�`�j���l��2�ɂȂ��Ă��玡�Â��n�߂�̂ł͂��Ȃ�x������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���������ɂ��ۑ����̊Ǘ����\���ɂ͏o���Ȃ�������l����ƁA���������A�t�@�\�̈������҂��o�Ă������ɂ͐���ɉ��A�����̓��͂��قڊm�肷��Cr.��2.0�ɂȂ�܂ő҂��āA����ɏЉ�܂��傤�E�E�ƌ����Ă���悤�ɂ����������܂��B

�@

�����Ō�������Ƃ͂ǂ̂悤�Ȉ�t�ł��傤���H

�t���w��̒�`�ɂ��ƁE�E�u�����������������w���܂ł�����ɓ���āA�ǍD�Ȍ��N�Ǘ��A�\�h��w������f����C���Ƃ���S�l�I�Ȑt���a�f�Â����H����v�Ƃ���܂��B

�@

�@���{�̏ꍇ�A��l�̐t�����オ��̉��l��CKD���҂�f�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���H�@2019�N5�����݂̓o�^�t�����㐔��5,317���i���͎{�݂��܂ށj�A����ɑ��Ē��x�ȏ��CKD���Ґ��͖�1330���l(��1100���l�ȏオ�X�e�[�WG3�ȏ�)�B�y�x�ȏ��CKD�\���R��6000���l�ȏ�E�E�����̖��ɂ̂ڂ�܂��i���P�j�B

�@

�@����1����2500�l�̒��x�ȏ��CKD���҂�f�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Z�ɂȂ�܂����A�t���w��̓o�^����ƌ����Ă��A���ۂɂ͕K�������{�Ƃ��t�����ȂƂ����킯�ł͂Ȃ���t����������Ⴂ�܂��B�܂����ۂɊ��҂�f��Տ���ł͂Ȃ���w�̌����҂Ƃ����������邱�Ƃł��傤�E�E�Ȃ�ɂ��Ă��A�S�R���オ����Ȃ��ƌ������Ƃ͊m���ł��傤�E�E

�@

����ʂ̕a�@��CKD���Â�w�����Ă��Ă��A���v�I�ɁA�����N���A�`�j���l��1����2�ɂȂ�̂�10�N�A2����3�܂ł�4�N�A3����A�����̕������͂ɓ���8�܂ł�2�N�ƌ����Ă��܂��B�܂�30�˂�Cr.1.0�̐l�͍�����^���ȕۑ������Â��n�߂Ȃ��ƁA�����̐l��16�N���46�˂œ��͂��K�v�ɂȂ�A�ƌ������ƂɂȂ�܂��B����ւ̏Љ���Cr.2�Ƃ���ƁA�Љ�ꂽ�l�̑�����6�N��ɂ͓��͂ɓ��邱�ƂɂȂ�\���������ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�@�ܘ_����͓��v��̂��ƂŁA����Cr.��2�ł����Ă��A���i�ȐH���Ö@�Ə\���ȋx�������A�d�J���̎d��������Ă�����́A���ׂ̏��Ȃ��d���ɕύX���A�t���̕ی���ŗD��ɍl���������ɐ�ւ��āA�{�C�Őt���×{������A������傫���x�炵�A�N��ɂ���ẮA���͂ɓ��炸�ɍςމ\�������Ȃ��炸����Ǝv���Ă��܂��B�d����ς��邱�Ƃ͊ȒP�ł͂���܂��A���ς��Ȃ���߂��������͂ɓ��邱�ƂɂȂ�E�E�ƌ������Ƃ��ǂ��䂤���Ƃ���m��A���̖��̐[�����𗝉�����A���͂ɓ���Ȃ��悤�ɐ���t�̓w�͂����悤�Ƃ����C�����������ė��邱�ƂƎv���܂��B

�@

�����͓��ɎႢ�����A�ʏ�̌��f�ŔA�`����+�P�ȏ�Əo����A�����N���A�`�j����1.0mg/dL���Ă������A������eGFR��60ml/min/1.73�u�ȉ��ł�������A��������ォ��t���a�ۑ�������i�t�����Ȃ̂���a�@�j���Љ�Ă��炤�ׂ��Ǝv���Ă��܂��B�Ȃ�ׂ��傫�ȕa�@�ŁA�t���a�̎�ނ̊m��A�h�{�w���A�����w������ׂ��ł��B�̒��͐�D���Ȃ̂ő��v�Ɗy�ώ����Ă���ƁACr.�l�͉����x�I�ɓ��͂ւƏ㏸���Ă����܂��i1/Cr�͉��~���Ă����܂��j�B

�@

�������̑����a�@���Љ�Ȃ��Ă���f�o���܂��B�i�Љ�Ȃ��ƕʓr�萔��5000�~���x���|���邱�Ƃ�����܂����A���̉��l�͂���Ǝv���܂��j

�������t���a�ƌ���ꂽ��A����̎w���ōX�Ȃ錟���⎡�Â��n�܂�܂����A������̕��͈�t�ɔC���āA���B�͎����łł����Ƃ��āA���͈ȍ~�́u�H���̍H�v�v�Ȃǂ�����܂��B

�@

�i�Q�S���Ԓ~�A�����{���Ă���Ǝv�����Ë@�ւ̗�j

�����̂ق��A�l�b�g�ŁA�u24���Ԓ~�A�����v�Ō�������Ǝ��{���Ă���{�݂��T����Ǝv���܂��B

�@

�@�T�@�H���̍H�v�@�@�@

�i�Q�l�j

���h�{�Ɋւ�����{�t���w��̃K�C�h���C���uCKD�Ɖh�{�v�@�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�T-�P�@�H���̊Ǘ��@

�@

�t���a�͐H���̊Ǘ�����Ϗd�v�ł��BCr.��1.0�`1.4�ʂ̌y�x�Ȃ����́A�����A����ς����A�J�����[�����̊Ǘ��ł��ǂ��Ǝv���܂����ACr.1.5�ȏ�Ɉ��������ꍇ�ɂ̓J���E���iK�j�A�ƃ����iP�j�̊Ǘ����n�߂�悤�Ɏ厡�ォ��w��������Ǝv���܂��B���݂ɉ����ߑ��͍������A����ς����ߑ��͐t���̕��S���A�J���E���ߑ��͐S�s�S�A�����ߑ��͌��Ǖǂ̐ΊD���ɂ�铮���d���̌����ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B�i5-2-5�����̊Ǘ��Q�Ɓj

�@

���݂̓��{�̈�ÃV�X�e���ł́A�H�������Ɋւ���S�Ă̐ӔC�͈�t��Ǘ��h�{�m�ł͂Ȃ��A���̊��Ҏ��g�ɂ���A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@���t�����A�A�����Ȃǂ̌��ʂ���A��t���牖���A����ς����A�J�����[���̎w��������܂��̂ŁA���҂͂��̎w���𒉎��Ɏ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�@��������邩���Ȃ����͊��҂̎��R�ł��E�E��t�͉ƒ���̗����ɂ܂Ŋ��͂ł��܂���E�E�����̓x�Ɉ�t�̓A�h�o�C�X�����Ă���邱�Ƃł��傤�A���������Ď�邩�ǂ��������Ҏ���ł��B�]���Ă��̌��ʂ̐ӔC�͊��Ҏ��g�ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���{�̑�a�@�ɂ́uCKD������@�v�Ƃ����V�X�e��������܂��̂ŁA�ǂ����������̐H�����ǂꂭ�炢�H�ׂ��炢���̂��A�Ƃ�����������܂��B�F�X�Ȓ�`���H�̗��p���@�Ȃǂ������Ă��������܂��E�E

�@

���āACKD���҂̃��j���Ƃ����ƁA�����Ƃ���ς����ƃJ�����[���ł��d�v�Ƃ���܂����A�����ƃJ�����[�͕�����₷���ł����A����ς����̐ۂ���́A�P�ɒ`���������O�����ȉ��ɂ���A�Ƃ��������ł͕s�\���ŁA�̓��Œ`���������̌��ƂȂ�K�{�A�~�m�_���l���ɓ���Ȃ���Ζ{���̈Ӗ��Ő��m�Ȓ`���������ɂ͂Ȃ�܂���B�����́A1��3�H�̒��ɁA���A���A�����e30g�i����ς����e��T���j�ƁA�����i��1��150g(����ς�����5g)���x��ۂ�A�������`������65���ȏ�ۂ�A�őP�ł͂Ȃ��ł����A�K�{�A�~�m�_�͏\���ۂ��Ǝv���܂��B

�@

�őP�ł͂Ȃ��Ƃ����̂́A�������`������65�����Ƃ�ƁA�m���ɕK�{�A�~�m�_�͏\������ł��傤���A9��ނ̕K�{�A�~�m�_�̃o�����X�������A�u�t�F�j���A���j���v�Ƃ�����̃A�~�m�_���]���Ă��܂���������Ȃ�����ł��B���̗]�����A�~�m�_�̓J�����[�Ƃ��ď����A���̔R���J�X�i�A�f���f�j�����t���Ɏc��A���̏���������t���ɕ��ׂ��|���邱�ƂɂȂ邩��ł��B�K�{�A�~�m�_�Ɋւ��Ă̏ڍׂ́A�u8-14�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H���v�����Q�Ɖ������E�E

�@

���H�i�̉h�{�����̓l�b�g��ł����ׂ邱�Ƃ��o���܂�

�@

�i��ȐH�i�́A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ�������܂��E������Ȃ����������̂ł����E�E�j

�����������牖���A�`�����ׂ��܂��E

�@

���{�ł́u�t���a�̐H�i�����\�v�ƌ����̂����X�ɂ���܂����A�A�}�]���Ȃǂł���ɂ͂���܂��B

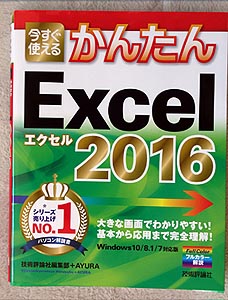

��1���̉h�{�̍��v��\�ɂ���ɂ́A�G�N�Z�����g����l�̓G�N�Z���\�v�Z�𗘗p����̂��悢�Ǝv���܂��B�G�N�Z���͎Ⴂ�l�Ȃ�Α����̕����g����Ǝv���܂����A����҂ł��A�p�\�R�����g������ł�����A�����̃G�N�Z�����发���ēƊw����Δ�r�I�ȒP�ɐH�����j���[�i�h�{�\�j���쐬�ł���Ǝv���܂��B

�@

�܂���1���̉h�{�f�𐧌����ɉ�������ɂ͂ǂ������炢�����A�Ƃ������Ƃł����A1���̐����l������ɐH�ׂ�2�H�������A��������3�H�ڂɐH�ׂ��鉖���ʁA����ς��ʂ��v�Z�ł��܂��B��v�Z�ł������ł����A�G�N�Z���Ȃ�Ύ���͂ł����v�Z�͎����ł���Ă���܂��B

�@

���O�H���悭���p����l�́A��v�Z�A�����̓G�N�Z���v�Z�̂ǂ���ł��A�\�����ۂɁA1���̐H�����ӂł͂Ȃ��A���H�A�[�H�A�������H��3�H�̍��v��������1�����Ƃ��ĉh�{�v�Z����ƁA���H���[�H���O�H�ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�ł��A�����ł�����x�������ł��A1��3�H���v�̐��l�������₷���Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@

�܂��A1���̐H���ʂ̒����ӂŊǗ�����ꍇ�ł́A������2�H�̔�d��傫�����A�[�H�����Ȃ߂ɂ��Ă����ƁA�ˑR�[�т��O�H�ɂȂ����ꍇ�ł��Ή������₷���ł��E�E���̏ꍇ�͊O�H�ʼn�b�͑�R���Ă��A�H���͖w�ǐH�ׂȂ��A�Ƃ����������t���܂��E�E���̐l���r�t�e�L�𒍕����Ă��A�����̓T���h�C�b�`�Ƃ��A���̓X�ōł������A����ς��������Ȃ��Ǝv���闿���𒍕����邱�Ƃł��E�E

�@

�@���̓J�����[�⋋�̂��߂ɁA�g�߂���`���ۃp����A��`�����т̊C�ۊ���������Ď����Ă������肵�܂��E�E���̍ہA��������͖̂�T���_�Ȃǂł��O�O���⋛��H�ׂ�Ƃ��͂S0g���x(������1/3�H)�Ŕ���u������������ł��E�E�ǂ����Ă��X�e�[�L��H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��d�v�ȐȂ̎��́A�o������߂ĐH�ׁA����120���̃X�e�[�L�������Ȃ�A����ς�����16g��(1���̖��̗ʁj�ł�����A�����̓��E���E�����i�����炵�A����ς����ʂ����܂��O�O

�@

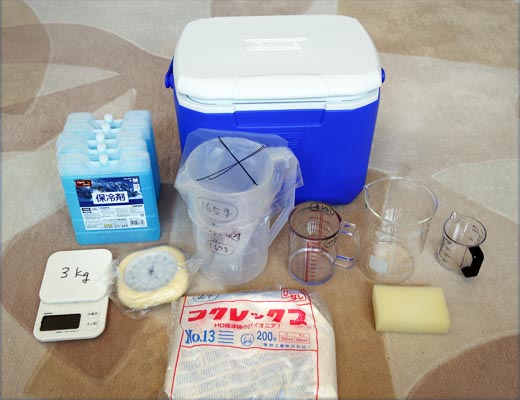

���h�{�Ǘ����������K�v�ȏ��������������܂��B�����g���Ă�����̂́A

�P�D���i�͂���j�E�E2kg�p�i�ł���ŏ��\��0.1g�j�A500g�̌g�їp���i�O�H�̎��Ɏg���܂��j�A�X�ɁA�X�v�[���^�̔��Ȃǂ�����ƁA�����Ɍv�鎞�Ȃǂɕ֗��ł��B����1�����2�䂠�������������ƕ֗��ł��B2kg���d�����ł��A2kg����2���ׂď悹��A2�̔��̍��v���A��ɏ�������̏d���ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�͂Skg�܂Ōv��܂��B

�@

�Q�D�v�ʃX�v�[��5cc�A10cc�A�ȂǁE�E����ݖ��Ȃǂ�ʂ�܂��B�Ȃ�ׂ��[���X�v�[�����g���₷���ł��B

�R�D�u�t���a�̐H�i�����\�v�E�E�H�i�̉����₽��ς����̗ʂׂ�{�ł��B�i�l�b�g�ōw���ł��܂��B�j

�S�D�����v�i�~�l�������̑��������ł͋������Ƃ�����܂����A���������ł͔������܂���̂ŁA�����Ă��Ă��g�������Ƃ�����܂���E�E�j

5�DCKD�����̎Q�l��

�@

�@

�@

�@

�@

�@

2kg���E1kg���E500g���E�X�v�[���^���E�����v�E���x�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�T-�Q�@�@�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@

�@�T-�Q�@�@�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@

�@

�@5-2-1�@�����Ǘ��@�E�E

�i�Q�l�E�E�t���w��K�C�h���C���j

�@

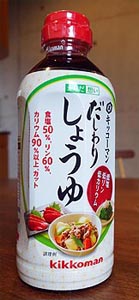

�������ێ���E�E�t���w��ł́A1���ɐۂ��ėǂ������ʂ̓X�e�[�W�ɊW�Ȃ�1���R���ȏ�6�������ƋK�肳��Ă��܂��B�H�i�̉����ʂ͐��m�ɂ͕�����Ȃ����̂ł��B�����琳�m�ɏd����ʂ����Ƃ��Ă��A�H�i���̉����ܗL�ʂɂ̓o���c�L������܂����A����1�H�ł��O�H��s�̂̑y������Γr�[�ɐ��m�Ȍv�Z�͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B���S�ʂ���Œ�K�v�ʁu1��1.5g�v��2�{��3g���u�ێ悷�ׂ������ʂ̉����v�Ƃ��Ă���悤�ł����A���͍X�Ɉ��S���l���A���j���ł�1����3.6����ڕW�ɂ��Ă��܂��B

�@���ۂ�1���S���ȉ�(3g�ȏ�)��ڕW�ɂ��Ă܂����A���j���ł�3.6g���x�ɗ}���Ă��܂��B���R�́A�����S�̌��@�Ȃ̂ł����E�E�ǂ����Ă��\��O�̐��݂�H�ׂ���A�Ȃ̉��̗��������������܂ݐH�������肷�邩��ł��O�O

�@

���Ȃ��A�O�H����ꍇ�́A�Ȃ�ׂ������A�J�����[�\���̂���X�ɓ���܂��B�@�t�@�~���X���ƁA�����A�J�����[��\�����Ă��郌�X�g�����͔�r�I�����ł��B�J�����[�����ł�������A�����ɂ���Ă̓l�b�g��̏��A�d�����v�Z�ł��邩���m��܂���B

�Ⴆ�u�i�|���^���v�u�q���X�e�[�L�v�ȂLj�ʓI�ȃ��j���[�ł���A�J�����[����A�`���A�J���E���A�����A�����Ȃǂ�������x���ׂ��܂��B�j�܂������ς݂̐H�i���ۂ͉h�{�����\���̂��镨���܂��B�O�H�ɂ���A�X�[�p�[�̑y�ɂ���E�E�A�����������ޗ��̗ʂ��͂����肵�Ȃ���������ƁA1���̉h�{�R���g���[���͂��Ȃ�j�]���܂��E�E�����������Ƃ͏T��1�x�ʂɂ��Ă����ׂ����Ǝ����Ɍ����������Ă͂��܂��E�E�E

�@

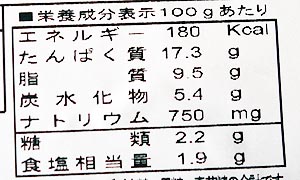

���R���r�j�Ȃǂł́A�����łȂ��A�i�g���E���iNa�j�̗ʂ�������Ă��邱�Ƃ������ł��B����͉����ʂ�������Ȃ��悤�ɂ����킩�H�Ƌ^�肽���Ȃ�܂����ANa�͐H�������łȂ��A�Y�����ɂ��g���Ă���̂ŁA��萳�m�ȕ\���ƌ�����̂��낤�Ǝv���Ă��܂��B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐H���Ƃ������́ANa�̑��ʂ��Ǝv������ł��E�E

�H�����Z������ɂ͓X���ŃX�}�z�v�Z����͖̂ʓ|�ł����ANa(mg)×2.54÷1000���H��������(g)�ł��B�T�Z�Ƃ��ẮANa��400mg�ʼn������Z��P���ł��B

�@

�i�Q�l�E�v�Z�̍����jNa�̌��q�ʂ͖�23�A���fCl��

��35.5�ŁANaCl�ł͖�58.5�@

NaCl/Na��58.5/23��2.54 �E�E�E

����āA�i�H���jNaCl�́ANa×2.54�ƂȂ�܂��B

Na�̗ʂ�mg�ŏ�����Ă��܂��̂ŁA2.54�{����1000�Ŋ���ΐH���̂����ƂȂ�܂��E�E

�Ⴆ�ANa394mg×2.54÷1000��1.0���i�H��1g�����j

�@

�������ߏ聨�����㏸�E�E�E�ێ扖���i�����i�g���E���FNaCl�j�̗ʂ�������ƁA�����Ɏ�荞�܂��i�g���E���iNa�j�Z�x���㏸���A�g�͍̂�������Na�Z�x�������悤�Ƃ��Č����ɐ�������荞�ތ��ʁA���t�ʂ������A�d�ʂ̑��������t��g�̒��ɑ���o�����߂Ɍ����͏オ���Ă��܂��܂��B�������錌���͐t���̓����ŔA���h���o���u�����́v�ׂ̍������i�ד����j���A���̍������͂ő������A�����̂����ł��Ă����ƍl�����Ă���悤�ł��B�����̂����ł���Ƃ������Ƃ́A�c���Ă��鎅���̂̕��ׂ����傷��Ƃ������ƂɂȂ�A�t�@�\�͏��X�ɂł͂���܂��������i�ቺ�j���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@

�@�ቺ�̑��x�͒����I�A�ł͂Ȃ�2�����I�Ɂi��������`���悤�Ɂj�����Ă��Ă����܂��B���̗��R�́A�l�����������邽�߂ɐt������r�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��V�p���̗ʂ́A�����������������X�e�[�W�ɊW�Ȃ����ŁACKD�����ɔ��������̂̌����������N�قڈ�肾����ł��B(������Ƃ����āA�������ɒ[�ɐۂ�Ȃ��ł���ƁA�i�g���E���̌����Z�x����������(��i�g���E������)�A�z���A�ӎ���Q�Ȃǖ��ɂ�������ςȎ��ɂȂ鋰�ꂪ����ƌ����Ă��܂��E�E)

�R���`�U���̉�����ۂ�A�Ƃ������Ƃ͍ł���Ȏ��ƌ����Ă��܂��B

�@

�@

�i��������t�@�\�̈����j

��������₷���Ⴆ�Ƃ��āA�ǂ����������ł����E�E�E���ɐg�̂ɂƂ��ĕK�v��1���̘V�p���̏����ʂ�100g�A�c�������̐���50���ŁACKD�����ׂ̈ɖ��N10���������̂����ł���Ɖ��肵���ꍇ�E�E

�@��̗�ł͏��N�͎�����1��������̕��ׂ�2g���������̂��A1�N���2.5���ƂȂ�A�Q�N��ɂ�3.3���ɁA3�N��ɂ�5���A������4�N��ɂ�10���ƂȂ�A5�N��ɂ͂Ƃ��Ƃ����ׂ́��ɂȂ��Đt�@�\�͔j�]���Ă��܂��B�t���̈����Ƃ����̂͂��̗�Ɠ����ŁA1���ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��p�����̗ʂ͂قڈ��Ȃ̂ɁA������������鎅���̂̐������N�قڈ��ʏ������邽�߁A��̗�̂悤�ɉ����x�I�Ɉ������܂��B��̗�ł͖��N���ł��Ă��������̂̐���10���ƌŒ肵�܂������A�c�������̐�������A���ׂ����N�������Ă����̂ł�����A�����̖̂��N�̌������������x�I�ɑ�����͂��ł��B�]���Ď��ۂ́A5�N��ł͂Ȃ��A�����Ƒ����c�������̂�0�ɂȂ��Ă��܂����Ƃł��傤�E�E

�@

�����ۂ̎����̂̐��͌��S�҂ŕБ���100����,�����Ŗ�200������ƌ����Ă��܂��B�t�@�\�������ɂȂ��Ă��܂����l�ł��A�܂���100���̎����̂��撣���Ă��܂��B�������g��100���̎����̂����̂Ă��A��ɂ��܂��傤�B

���t�����ɂ���ƌ������Ƃ́A�����̂̎d���ʂ����炵�A�_�f��t�̑N�����\���t���ɓ͂��悤�ɂ���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���E�E

�@

�i�b�����܂������E�E�j

���ߏ�ɐێ悳�ꂽ�����͔牺���b�ɂ��~�����邽�ߔ牺���b�̉����Z�x���㏸���܂��B�牺���b�������Z�x�𐳏�l�܂ʼn����邽�߂Ƀ����p�t���琅������荞�ނ��ƂɂȂ蕂��i�ނ��݁j���N���܂��B�ނ��݂̂���l�́A�܂����������i3g�ȏ�6g�����j���o���Ă��邩��24���Ԓ~�A�����Ŏ��ۂ̉����ێ�ʂׂ邱�Ƃ͗L�����Ǝv���܂��B

�@�@�@�@

�@�@���Q�S���~�A�����͉��L���Q�Ƃ�������

�@8-2�@���ۂ̉����A�`���ێ�ʂ�A�������玩���Œ��ׂ���@�@

�@

�i���͉����Ǘ��́A1��3.7��±0.3g�����s���Ă������ł����A1�����̔A�߂�~�A�����Ŏ��ۂɐH�ׂ������ێ�ʂ��v�Z����ƁA��̎����̌v�Z����0.6���ʑ����o�܂��E�j�ԐH�Ƃ��ʼn����݂��E�E�����H�ׂĂ��܂���ł��ˁE�E�����̈ӎu�Ƃ͗����ɁA�g�̂��~���Ă���̂Ŏd���Ȃ��ł��E�E�����͑�̂ɂ����āA�v����������ۂ��Ă��܂����Ƃ������Ǝv���܂��̂ŁA�ڕW�͏��Ȃ߂ɂ��������ǂ��Ǝv���܂��B

�@

�����̑�p�͐|�ʼn\�E�E�����ێ�ʂ���������ꍇ�A����ɐ|���g�������o���܂��B�l�̖��o��A�u������ς��v�Ɓu�����ς��v�͎������o�Ȃ̂ŁA�|�������邱�Ƃʼn��̖������߂���A��������邱�Ƃ��o���܂��B

�@

�����������炷�ɂ́A�H���̌��������K�v�ł��E�E�a�H�̏ꍇ�A���������̂��߂ɂ͊���̓`���H����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂���B

�@

�u��̏��Ȃ��݂��`�A�����̑����Ђ����A�ϕ��A�ώρA���̊����v���̑��Ƃɂ������т̗F�ƌ����ׂ������̂�������������͂��ׂĎ~�߂��Ȃ������������������ǂ��Ǝv���܂��B

�@��`�����тƒ�`���p����g�ݍ��킹�ĐH�ׂ�ƃJ�����[���ۂ�₷���Ǝv���܂��B

�@

��ʂ̃p��50���i��130kcal�j�ɂ͉�����0.6g�ʓ����Ă܂��B����A��`���p���ł́A�Ⴆ�A�ł������̏��Ȃ��u��`���p���v�ł�50���i146kcal�j�ʼn����͕��ʃp����10����1�ŁA�͂�0.06���ł��B�W������h���ĐH�ׂ�Ή���0.1g���x�ŐH�ׂ�܂��B�@������т̕��͈�ʓI�ɂ͉����̗��������̂��~�����Ȃ�܂��B���̂��Ƃ���A�����𐧌�����ɂ͂��ѐH�����p���H�̕����ȒP�ƌ����܂��B���ѐH�̗ǂ��_�́A���т���ꍇ�ɂ́A�J�����[�̔����ȃR���g���[�������Ղ��_�ł��傤�E�E�p���H�̏ꍇ�ɂ̓J�����[�̔�������

�u�����v���ł��邱�ƂɂȂ�ł��傤�E�E������1g ��4kcal�ł��B

�@

���т̂������̏ꍇ�ł��A�K�v�Ȃ̂͐��Ŋ����鉖�h���ł��̂ŁA�����͗����̊O�������ɂ��������ł��E�E�A�ݖ��Ƃ����Ƃ��͗����̓r���ō����邱�Ƃ������i�H�ނɐZ�݂���ʼn����������Ȃ�ׁj�A���~�߂Ă���ݖ���������Ƃ��A�����͒������ɂ͖���t�����A�H��ŏݖ�(�o������ݖ�)�������邩�A���M�ɓ���āA������ƕt���ĐH�ׂ�A�|�ƍ�����E�E�ƌ����̂������ɂ͗ǂ����@�Ǝv���܂��B

�@

�܂��X�v���[���̏ݖ��ŁA�P�v�b�V���O�D�P���Ƃ������̂����邻���ł��B�@�T���_�Ȃǂł́A�h���b�V���O������������ꍇ�́A��|�������U�肩����ƁA�������܂��ĉ�������������܂��B�h���b�V���O���g�킸�A��|�����ł���T���_�͐H�ׂ邱�Ƃ��o���܂��B

�������ƒ`�����Ȃ�ׂ��ۂ炸�ɃJ�����[�����𑝂₷�ɂ́F�����A���J�����[�[���[�A�I���[�u�I�C���A��`���āA��`���p���Ȃǂ�����܂��B

�@

�@

���������Ȃ�ׂ��ۂ炸�ɒ`������ۂ肽�����E�E���ʂ��сA䥂ł��T�c�}�C���A�������[�O���g�A�����Ȃǂ�H�ׂ�B�����͗ǎ��ȃ^���p�N���ŁA��ŋʎq�ɂ���Ɨ��������������Y��Ɏ��܂��B�ۑ��͏��������ėⓀ���A�𓀂͎��R�𓀂��A�ϕ��𓀂��ł��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

������������������ƕs�������Ƃ��E�E�P���ɉ���U�肩���܂��B��~�肪���O�����ɂȂ邩�A�v�Z���Ă����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�Ⴆ��100��U���ďo�Ă������̏d�����T���Ȃ�Έ�~���0.05���ł��B�r�̌��̌�����������Ƃ��̓Z���e�[�v�łӂ����܂��B���C�͗v���ӂł��B�܂��A�s�̕i�ł�0.3g�A1g�A 2g���̏��ܓ���H��������܂��B�o������ݖ��̂R������Ȃǂ��֗��ł��B

�� �̔��X�́i5-3�u �t���a�H�̔������v�Q�Ɓj�@ �@�@�@

�@

�@5-2-2 �@�`���i����ς��j���Ǘ��@

�@

�i�Q�l�j�@JA�Ƃ�ő�����ÃZ���^�[

�@

���ێ悷�ׂ��`�����̗ʂ́H

�t���w��̃K�C�h���C���ł́A�u0.6�`0.8g×�W���̏d�v�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W���̏d�ikg�j���g���i���j×�g���i���j×22

���̐��l�Ōv�Z����ƁE�E�E�@

�@�W���̏d�T�O�����̕��̏ꍇ

�@0.6×50��30g�A�@�@0.8×50��40g

�]���Đێ�`�����ʂ͒��Ԓl���Ƃ���35g±4g���x��ڕW�Ƃ��ă��j���[���l����Ɛێ�덷�������Ă����S���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�B

�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q

�i�Q�l�j

�t���w��̒`�����ێ搧���ł͌��ʂ��o�Ȃ��A�ƈ٘_��������Տ��オ�A���Ȃ��炸���܂��B�h�{�w�̌��Ђł������i�́j�o�Y�ƚ��i���ł���Ă邭�Ɂj���֓��w�@��w�����́A�t���a�A�h�{�w�̐��ƂƂ��āA0.6�`0.8��/kgBW/day(�W���̏d1kg�������1���̐ێ��)�͖w�nj��ʂ��Ȃ��B����͕��ʐH�ł����Ē�`���H�Ƃ͌����Ȃ��B���ʂ邽�߂ɂ�0.3�`0.5g/kgBW/day�łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƌ����咣���Ă��܂����B

�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q

�@(���P)�o�Y�����̎咣�@�K�C�h���C���ɑ���u��ȃp�u���b�N�R�����g�Ƃ���ɑ���v�̒��قǂŎ咣��W�J���Ă��܂��B

�@

����ς����̗ʂ�0.3�`0.5g/kgBW/day(1���A�̏d1kg������0.3����0.5g�̂���ς���)

���ƁA�W���̏d��50kg�̐l�́@1���P�Tg����Q�T��(�����l�͂Q�O���j�ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�@

�@����͒���`���H�Ƃ������ׂ����̂ł����A���������̐g�̂Ŏ������Ă݂��Ƃ���A1���Q�O���̒���`���H(0.37g/kg/BW/day)��2�T�ԑ�����������Ŏ����������ǂ��܂����B�@�K�{�A�~�m�_�̃o�����X�͍l�����Ȃ��������߂ɁA���炭�����̕K�{�A�~�m�_�i���炭���W���A�o�����A���C�V���j�̕s���ɂ��h�{��Q�Ɋׂ����Ǝv���܂��B

�@�A�~�m�_�́A�P�ɋؓ��ɂ����g���镨�ł͂Ȃ��A�̂𐳏�ɕۂ��߂̐��X�̃z�������ɂ��Ȃ��Ċ�������̂�����Ă���Ă��܂��B

�@

�@���̌o������A��ʉƒ�ł̂���ς��������́u0.6g/kg�W���̏d�v����ʘ_�Ƃ��Ă͈��S�ȍŒ�l���Ǝv���܂��B�@�����u0.6g/kg�W���̏d�v�����̒�`���Ö@���������ۂ́A�H�i�̒`���ʂ���ł͂Ȃ��A�u�A�~�m�_�g���ɂ��^���p�N���v����K�{�A�~�m�_�̃o�����X�̎�ꂽ�H���ɂ���K�v������Ǝv���܂��B(����WHO�����ʂ�150����H�ׂ�����������̐g�̂Ŏ��s���ł��B�A�~�m�_�̃o�����X�����ō��ɗǂ���A����ς����͑��������ǂ��悤�Ȋ������ŋߎ����Ă��܂��E�E)

�@

�@���̌�A����ς����̌v�Z���@��ς��Ă݂܂����B�ڂ����́u8-14�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂�v�ŏ����Ă��܂����A�H�i�̊O���ɕ\������Ă��镁�ʂ̒`�����ʂł͂Ȃ��A���̐H�i�̒`�������\������K�{�A�~�m�_�̗ʂ��v�Z������@�ł��B�v�Z���ʂ́A���ʂ̂���ς��ʂƁA�A�~�m�_�g�������ɂ�������ς����v�Z�ł́A�`�����̐ێ摍�ʂ̓A�~�m�_�g���̕������ςŖ�1�T�����x���Ȃ��Ȃ�܂��B�i�������ׂ��͈͂ł́A�Œ�̓����S�̂O���A�ō��̓W���K�C���̂R�W���A�~�m�_�g���̌v�Z�̕�������ς����ʂ����Ȃ��Ȃ�܂��j

�@

�@�����A�ɂؓ����C��������A����������A�܂┯�̖т�z�����������ɂ͐H�ׂ��`���������ړI�ɍ�p�����ł͂Ȃ��A�H�ׂ��`�����͒����ۂɂ��`�������\������A�~�m�_�ɂ܂ŕ�������ď��߂Đg�̂ɋz������A�畆��ؓ��A�܂�тȂǂ̐g�̂̑g�D�̏C����e��̃z�����������o���܂��B�A�~�m�_�͑S����20��ނł��B���̂���11��ނ͐g�̂̒��œ����⎉���������܂�����J�����[������������ۂ��Ă���Ζ��͖����̂ł��傤���A�g�̂̒��ł͍��Ȃ��A�~�m�_��9��ނ����āA����͐H�ו�����ۂ�Ȃ���Ȃ�܂���B

�i����9��ނ��K�{�A�~�m�_�A�����͕s���A�~�m�_�ƌĂт܂��B�j

�@

�@���̕K�{�A�~�m�_�����ꂼ��̕K�v�ʂ��ߕs�������H�ׂ邱�Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃł��B

����ς������Tg�H�ׂ�A�ƌ����A����H�ׂ悤���A���т�H�ׂ悤���A����ς����́u�ʁv�Ƃ����_�ł͓����ł����A���Ƃ����_�ł͑傫�ȈႢ������܂��B�ł��A��ʂ�CKD�̐H���w���ł́A����ς����̗ʂ������d�����āA���i�K�{�A�~�m�_�j�̕��͖���Ă��܂���E�E�E�͂��Ɂu����������ς������A�S����ς��ʂ̂U�T���ȏ�ۂ�܂��傤�v�E�E�Ƃ����\���ɗ��܂��Ă��܂��E�E�ł��A�g�̂��H������z��������̂͂���ς������������������ꂽ�A�~�m�_�Ȃ̂ł��B�g�̂��K�v�Ƃ��Ă���̂͑��̓I�ȁu����ς����v�ł͂Ȃ��A����ς�����̓��ōč������錳�ƂȂ�u�A�~�m�_�v�Ȃ̂ł��B

�@

�@���A��WHO(���E�ی��@��)�ɂ��A�g�̂��K�v�Ƃ��Ă���9��ނ̕K�{�A�~�m�_���ꂼ��̑̏d1kg������́u�����ێ�ʁv�����܂��Ă��܂��B1��ނł����Ȃ��K�{�A�~�m�_������ƁA����8��ނ̕K�{�A�~�m�_�܂ł��A���̏��Ȃ�1��ނ̕K�{�A�~�m�_���x��(�A�~�m�_�X�R�A�i��1)�������p�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B����A9��ނ̕K�{�A�~�m�_��9��ނ��K��ʑ����ď��߂Ď���q����1�g�ƂȂ��Đg�̂����d�����ł���ƌ����܂��傤�E�E

�@

�@

��ł��K�v�ʂ�菭�Ȃ��ƁA����q����1�g�ɂȂ邱�Ƃ��ł����A����ς����������ł��܂���E�E�E�܂�����̕K�{�A�~�m�_���ˏo���đ����Ă��A�c�O�Ȃ������q�����肪���Ȃ����߁A1�g�ɂȂꂸ�{���̎d���͂ł��܂���B�P�Ɏ_�����āi�R���āj�g�̂����߂邱�Ƃ����ł��܂���B�������̏ꍇ�ɂ́A�L�Q�ȔR���J�X�i�A�����j�A�j���c��A�̑��œŐ��̒Ⴂ�A�f�ɕς��܂����A�b�j�c���҂ɂƂ��đ�R�̔A�f��t������r�o���邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂���܂���E�E�t���ɕ��S���|���A�t���͒i�X���A�₪�Ă͌��t���ɔA�f���̓Ő���������R�c��A�A�ŏǂǂ��A���ɁA�f���C�ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ�܂����A���͂����ɂ���Ίm���Ɏ��Ɏ���܂��B

�@

(�Q�l)�ŐV�����Ŗ��炩�ɂȂ����������^���p�N���̐ۂ��(����E�������w������)�@

�i�����N���Ȃ��Ƃ��̓R�s�y���ĉ������j

�@

�@�b�j�c���҂ɂƂ��ẮA����ς����̗ʂ��v�Z��������A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ��v�Z����������ɂ��Ȃ��Ă���ƌ�����Ǝv���܂����A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ��烁�j���[�����ƌ��������͑S�����y���Ă��܂���B�����Ă���H�i�ɂ��A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ͏�����Ă��܂���B�Q�l�����قƂ�ǖ������A�����̗����̕K�{�A�~�m�_�̗ʂ��v�Z����ƌ������Ƃ͗e�Ղł͂���܂���E�E�E�ł��A�����ɂ���Ă͂�����x�͂ł��܂��B

�@

���ɒ��Ⴝ��ς����̐H�����������Ă���l�́A����ς�����g��H�ׂ�Ƃ��ł͂Ȃ��A

�K�v�Ƃ����K�{�A�~�m�_�̗ʂ��o�����X�ǂ��������H�����e�ɂ��鎖����ɕK�v���Ǝv���܂��B

�@

����������͍��{����H���v����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B�����āA�K�{�A�~�m�_�̌v�Z�������ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���E�E���ꂪ�ŏ��̂����͑�ςȍ�ƂȂ̂ł��E�E���̂Ƃ���ƒ�ŊȒP�Ɏg����\�t�g��������܂���̂ŁA�d���Ȃ��A���̓G�N�Z���̊�b������āA�G�N�Z���ŕ\����邱�Ƃɂ��܂����E�E�E

�@

�����j���̏ڍׂ�8-14 �E�E�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂��������������B

�@

�@

(�o�ߕP)WHO����������K�{�A�~�m�_�ێ�ʂ҂�����̐H�������߂�3������ʂɁA�C���v�����g���͉�(������)�ǂ��܂����E�E�C���v�����g�̎��s�̉��ǂł��B�����͒`���ێ�s���ɂ��h�{��Q���Ɛ������Ă��܂��E�E

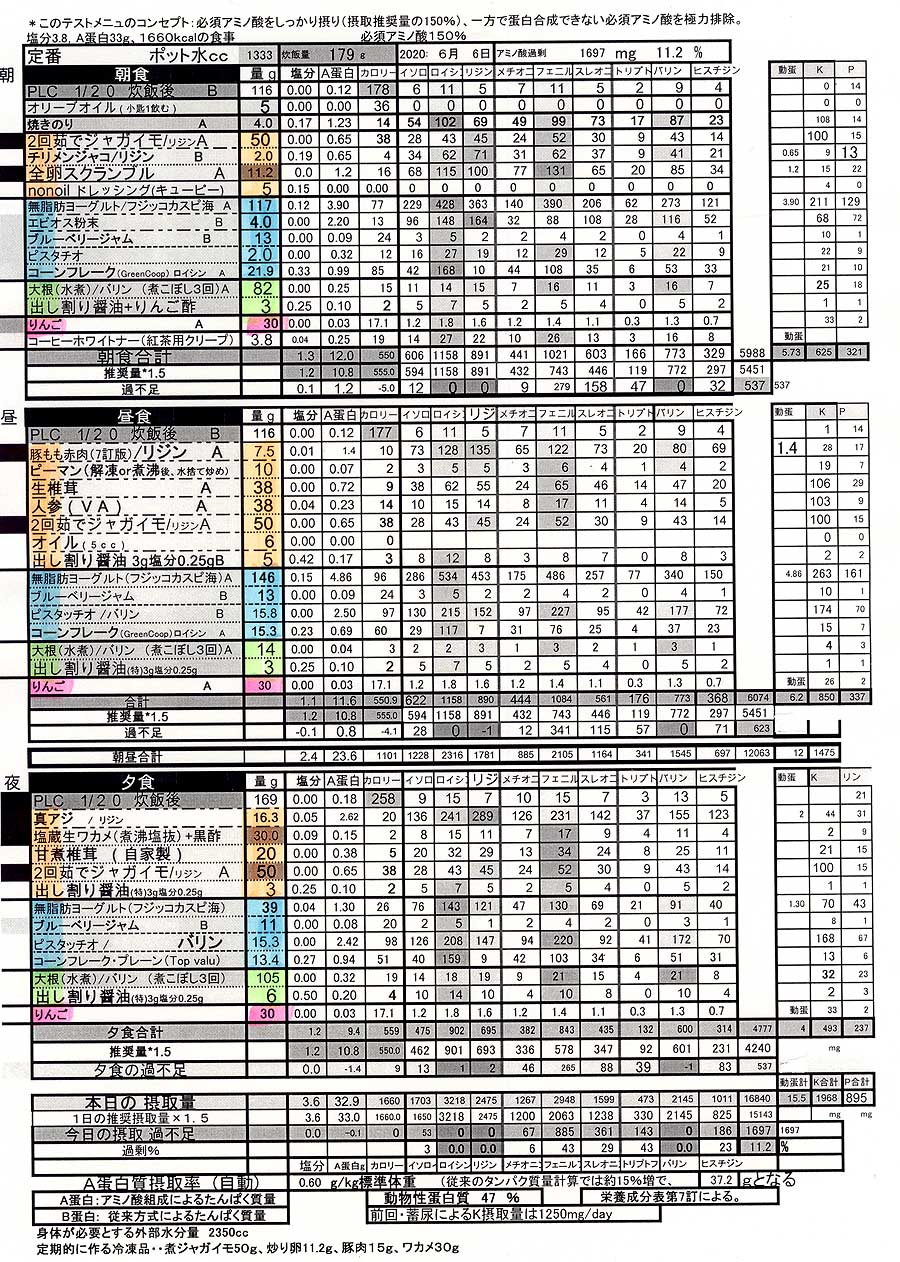

�@

���̌��ʂ���AWHO�́u�����K�{�A�~�m�_�ێ�ʁv�҂������ł͉h�{�͏\���Ƃ͌������A�t�@�\���ア�l,�Ɖu�͂̎ア�l�A�����z���̈����l�Ȃǂ́A�����ʂ�葽���ۂ������������̂ł͂Ȃ����ƍl�@���A�����ʂ̂Q�O�����ɂ������ʁA����3.6g�A�`�����ێ�ʖ�27��(�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����̗ʂł��B��ʂ̂���ς����Ɋ��Z����ƂP�T�����x�������A��31���ɂȂ�܂�)�A���j����̃J���E���ێ�ʂ�1600mg(�~�A�ɂ�錟������ł͎��ۂ̐ێ�ʂ�1300mg���x)�A�J�����[1660kcal�B�������`������56�����x�A�]���̒`�����ł̐ێ�ʂ͖�0.55g/kg/���ɂȂ�܂��B

�@

�����������ʂ̂Q�O�����̐H�������Ȃ肫����ƐH�ׂ��̂ɁA�t�@�\�̈����X�������P���Ȃ����߁A2020�N5�����琄���ʂ̂T�O�����̐H�����n�߂܂����B

�@

�@�T�O�����ɂ������R�́A���钘���ȉh�{�w�̖{��CKD�̐l�̂��߂́u��`���H�̊�H�v�Ƃ����̂��ڂ��Ă��āA���̃��j���́u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς��ʁv���v�Z���G�N�Z���̕\�����܂�����A���W���̂ݐ����ʂ�50������, ����ȊO��8��͑S�ĂقڂP�O�O�����ɂȂ��Ă��܂����B���̂��Ƃ���A���j���̐v�𐄏��ʂ̂T�O����(�����ʂ�150���j�ƌ��߁A���j��������Č��ݎ������ł��B

�@

���̊�H�͏ڍׂ��Ȃ����ߐ���ɂȂ�܂����E�E

�������F��U���A

���A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς��ʁF��37��

���̏d�Pkg������̃A�~�m�_�g���ɂ��`�����ʁF��0.67g/kg�i�]���̒`���ʂł�0.8g/kg�j�ɂȂ��Ă��܂����B

�@

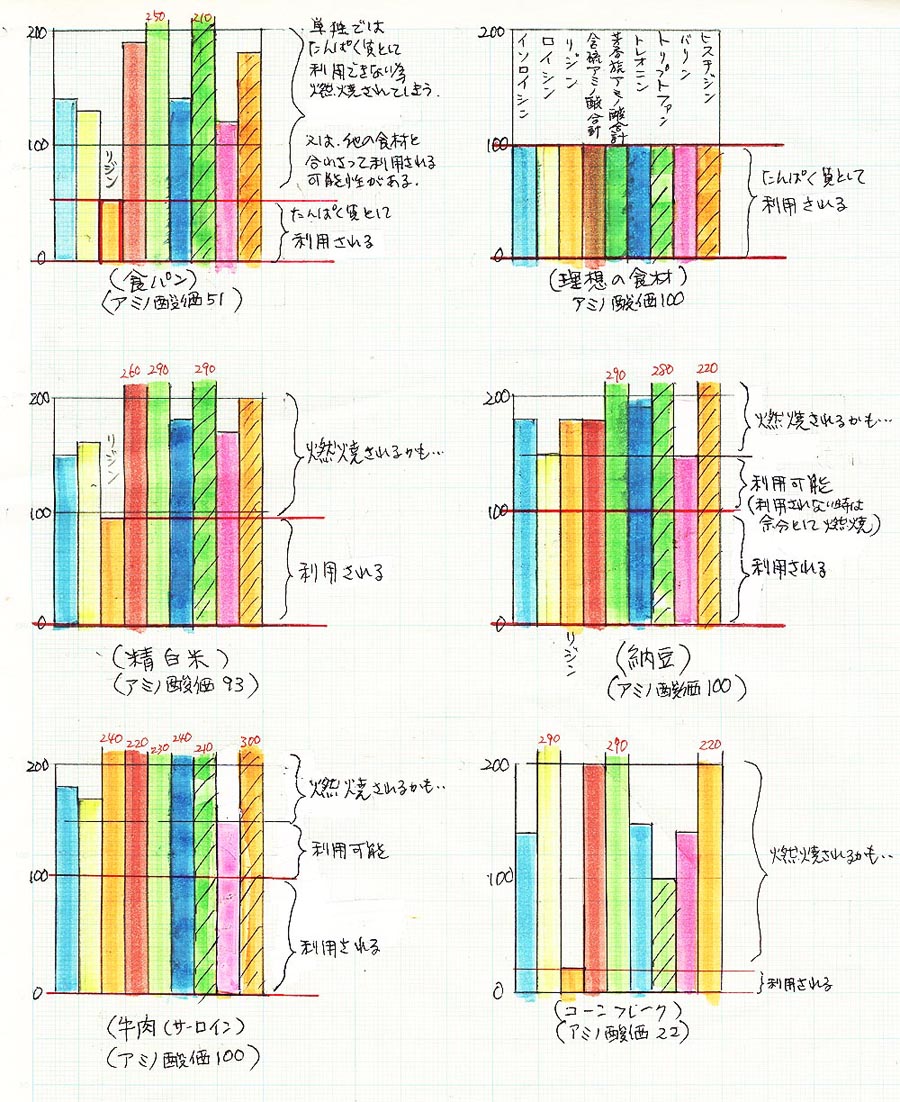

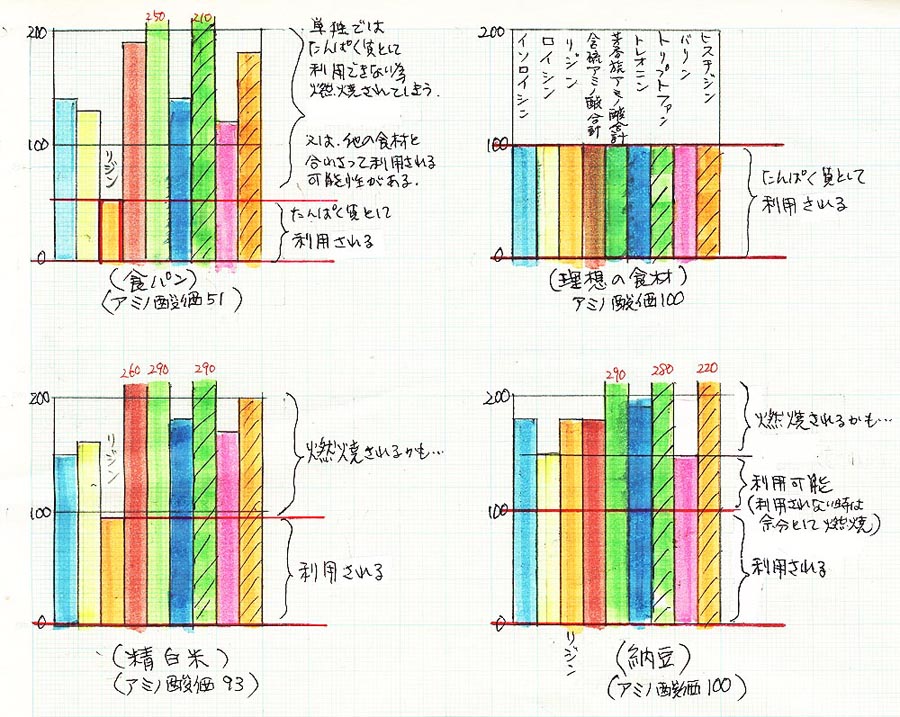

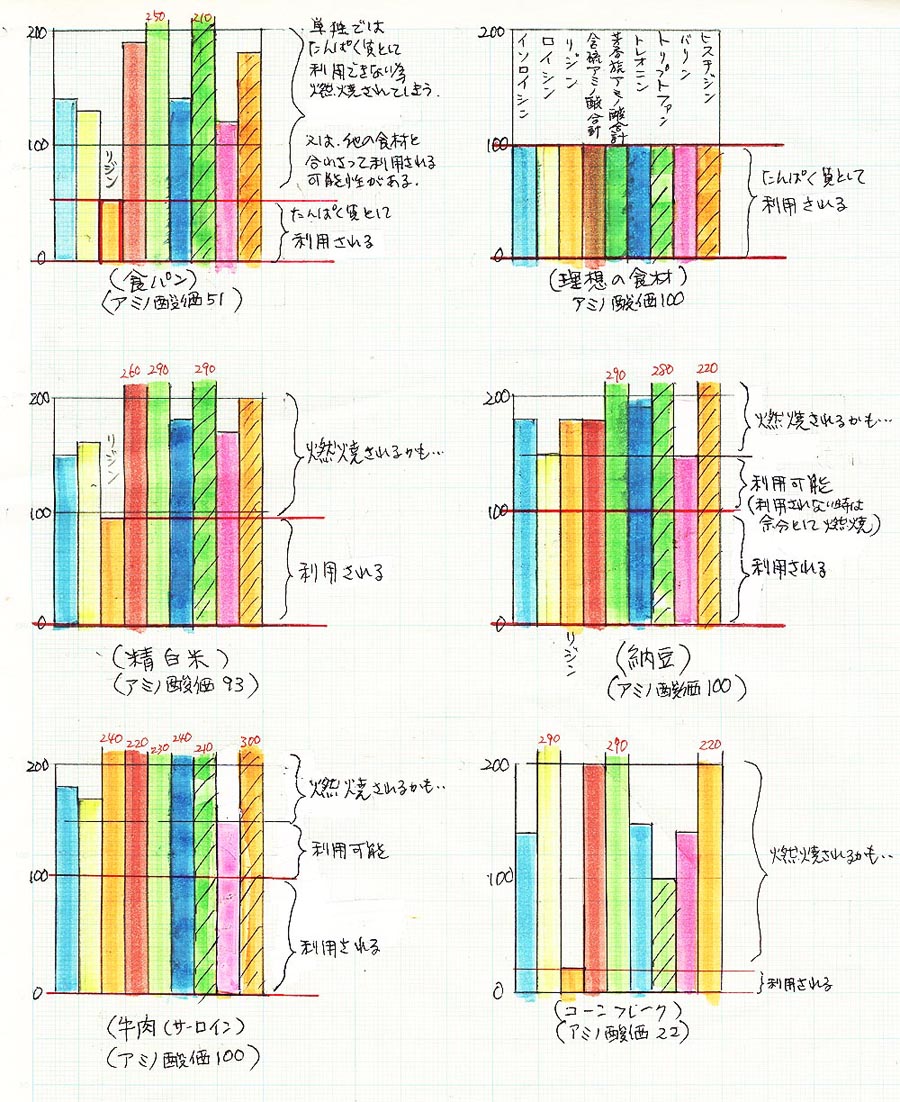

���̃O���t�͂悭�m��ꂽ�H�i�̕K�{�A�~�m�_�̗ʂł��B�\�̏c���̓A�~�m�_�X�R�A�ł��B�A�~�m�_�X�R�A100�ȏ゠��A�h�{�I�ɗǂ��Ƃ���Ă��܂��B

��}�ŁA�E��}�̂悤��9��ނ��S�ăA�~�m�_��100�̐H�i�͗��z�I�Ȃ̂ł����A���̂悤�ȓV�R�̐H�i�͑��݂��܂���B������ł����z�ɋ߂��̂ł����A�����A���[�O���g�Ȃǂ̓����i�͐l�̕���قǂł͂Ȃ��ł����A�����ٓ��ނ̎q�̂��߂̓�������ł��傤���A�l�ɂƂ��Ă���r�I���z�I�ȕK�{�A�~�m�_�̔z���ɂȂ��Ă��܂��B�@

�@

����̐}�͕��ʂ̐H�p���ł����A�K�{�A�~�m�_�́u���W���v���K�v�ʂ̔�����������܂���A���т����W��������Ȃ��̂ł����A���X��[���ⓤ���A�����͋��̓��W���������̂ŁA������g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�s����₦�܂����A���W���ȊO�͐ۂ�߂��ɂȂ邩���m��܂���E�E���m�ɂ͕K�{�A�~�m�_�̌��������Ȃ����蕪����Ȃ����Ƃł��B�@

�i8-14-1�@�K�{�A�~�m�_���烁�j�������A�Q�Ɖ������j�B

�@

(�Q�l)

���i������₷����`���H����E�L����wHP�E�E�E

�@

(�Q�l)�@�����E�A�~�m�_�̓K���ێ�ʁiJ-stage�j

�@

���t���w��̉h�{�K�C�h���C���E�E�E

�@

���K�C�h���C���ɑ��锽�_(�`�����ێ�ʁj�E�E�E

�@

�@

�@

���`�����ێ�ʂ����炷�ɂ��E�E��`���H�𗘗p����̂���Ԃł��B�p�b�N���育�т̏ꍇ�A�`���������ʂ̂��т̂P/�T�i5����1�j �Ƃ�1/10�͑�ϔ��������ł��B1/25��

�ł͔����������������܂����A��������1/35�ɂȂ�Ƃ�����Ɩ��C�Ȃ���������܂���B���A��`�����тɂ͐t���җp����H�i�̔F���擾���Ă��镨������܂��B�F�i���ƈ��S���Ƃ͎v���܂�����ނ͏��Ȃ��ł��B���ʗʂƂ��Ă͒`����1/25�������悤�Ɏv���܂��B

�F�i�́A�`����1/5�ł́uPLC�v,�@1/25��1/35�ł́u��߂��сv�Ȃǂ�����܂��B

�@

���i���P�j���т������ʂ̂��тɂ�1�H180g�Ŗ�4g�̒`����������܂��B3�H���ʂ��т�H�ׂ��1��12g�̒`������ۂ邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ⴆ��1/20��`������180g�ɒu���ւ����1�H��0.2g�B1��3�H�H�ׂĂ����v��0.6g�ɗ}�����܂��B

�@�`�����̐ێ�ʂ�3�H�Ŗ�11.4g����܂��̂ŁA���������̓A�~�m�_�X�R�A��100�ȏ�̓������`����(�Ⴆ����60g�Œ`����11g�j��H�ׂ��A�`���������Ƃ��Ă͊y�ɂȂ�͂��ł��B�Ȃ���`�����тƌ����݂��`�ƌ����Ђ����ł͒`�����s���ɂȂ�\��������܂��B

�@

�@��ʘ_�Ƃ��Ă͒`�����͐t���w����߂��u�̏d1����������0.6���ȏ�v�Ƃ����̂�����ł����A�A�����`�������S�̐H�����ƕK�{�A�~�m�_�̈ꕔ�i���C�V���A���W���A�o�����Ȃǁj���s������\��������܂��B�����h���ɂ͏��Ȃ��Ƃ��ێ�`������60���ȏ�����`�����ɂ��邱�ƂŕK�{�A�~�m�_���s�����邱�Ƃ͖h����Ǝv���܂��B

�@

�@�����������`��������肷����ƁA�A�~�m�_�̃o�����X������A�g�̂̕�C�ɗ��p�ł��Ȃ��������o�Ă��Ă��ꂪ�J�����[�Ƃ��ė��p�����ƁA�ŏI�i�K�Őt���Ɉ����A�f�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@

�@

�u�A�~�m�_�X�R�A�v�Ƃ͏��Wikipedia�ɏ�����Ă���Ƃ���ł����A���ݍӂ��Č����ƁA����H�i�Ɋ܂܂��`�����̐����ł���u���f�iN�j�P���v����9��ނ̕K�{�A�~�m�_���AWHO�����߂���Ɣ�ׂĉ����ʊ܂܂�Ă��邩�H�ƌ����w�W�ł��B9��ޑS������ȏ゠��A�~�m�_�X�R�A�͂P�O�O�Ƃ��܂��B

�@9��ނ̕K�{�A�~�m�_�̓��A�����Ƃ����̏��Ȃ��K�{�A�~�m�_�̃X�R�A���A���̐H�i�̑�1�A�~�m�_�X�R�A�ɂȂ�܂��B�Ⴆ�Γ��◑������i�͖w�NJ�ȏ�܂܂�Ă���̂ŃA�~�m�_�X�R�A�͂P�O�O�ȏ�ł��B�܂����ĂȂǂ̓��W�������Ȃ��ׁA�A�~�m�_�X�R�A���Ⴂ�ł����A���W���̖L�x�ȓ��A���A���A�哤���ꏏ�ɐH�ׂ邱�ƂŃA�~�m�_�X�R�A��҉�ł��܂��B

�@

�@�A�~�m�_�X�R�A�P�O�O�̐H�i������H�ׂ�������Ƃ����ƁA����ł͖��ʕ�����ۂ��r�^�~���ނ��s�����邩������܂���A������x�͖��ʕ��Ȃǂ������ꂽ�A����ނ̐H����H�ׂ�悤�ɂ��Ȃ��Ɗ����ǂȂǁA�g�̂����킷���ƂɂȂ邩���m��܂���E�E

�@

����ς����Ɋւ��ẮA���m�������Ȃ�A�����H�ׂ�S�Ă̐H�i�̕K�{�A�~�m�_�ʂׂāA9��̕K�{�A�~�m�_�̂��ꂼ��̍��v�������ێ�ʂ��\���������悤�Ƀ��j���������邱�Ƃ��A���B�f�l���ł���`�����ɑ��鋆�ɂ̗��z���j���ƌ�����Ǝv���܂��B(�����I�ɂ́A�H�i�Ɋ܂܂��^���p�N���ɂ̓o���c�L������܂����A�l�̏����z���̑P�������̍�������܂��̂ŁA���͐H�i�̊ܗL�ʂ̃o���c�L�A������̌덷�Ɛl�̏��������l�����AWHO�����ʂ̂T�O�����Ń��j���[������Ă��܂�)

�@

���K�{�A�~�m�_�ɂ�郁�j�����Ɋւ��Ắu8-14�|1�E�E�K�{�A�~�m�_���烁�j�������v�ŏڂ������グ�Ă��܂��B

�@

�H���Ö@���ɂ߂����l�́A��x�͎����̐H���̕K�{�A�~�m�_�ێ�ʂׂĂ݂邱�Ƃ��L���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B���̌o���ł́A��ʂɒ�`���H�i�𗘗p���Ă���l�̃��j���ŕs�����₷���K�{�A�~�m�_�̓o�����A���C�V���C���W���Ǝv���܂����A�w�ǑS�Ă̐H�i�̓t�F�j���A���j�����ɒ[�ɑ�R�܂܂�Ă��āA�K�{�A�~�m�_�̐ێ�K�v�ʂɑ��A�ߕs���Ȃ��҂�����ɐێ悷�邱�Ƃ͕s�\�ł��B

�@

���B���ł��邱�Ƃ́A1��ނ̕K�{�A�~�m�_���s�����邱�ƂȂ��A�������A�ł��邾���t�F�j���A���j���Ȃǂ̎�肷����X���̂���K�{�A�~�m�_�͐ۂ�Ȃ��悤�ɁA�܂肷�����ł����z�ێ�ʂɋ߂Â���悤�ɍH�v���邱�ƂŁA����ς����Ƃ��Ă̗��p�������オ��Ǝv���܂��B

�@

���C�V���̓g�E�����R�V�A�R�[���t���[�N�ɑ����A�A�[�����h��s�X�^�`�I�Ȃǂ̃i�b�c�ނ����C�V���A�o�������L�x�ł��B������g�ݍ��킹��ƁA��菭�Ȃ��`�����ێ�ʂŁA�K�v�ȕK�{�A�~�m�_���ۂ��\���������ł��B

�ێ悵���H�ו��Ɋ܂܂�邽��ς��������ŕ�������A�K�{�A�~�m�_�ƂȂ��Đg�̂ɋz������A����炪�ɗ͖��ʂȂ��l�̂��\������`�����Ƃ��ė��p����A�V�p��������A�t���̕��S�͌��锤�ł��B

�@

�܂��A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ����߂���@��2������A

�@��͏]���̕��@�ŁA�H�i������H�i100g���̒`�����̗ʂׁA���̗ʂ���K�{�A�~�m�_�ʂׂ�Ƃ��������ł��B���̕��@�Ŗw�ǂ̐H�i�̕K�{�A�~�m�_�ʂ����ׂ��܂��B

�@

�A������͍X�Ɍ����Ɍv�Z���邽�߂ɁA�H�i�̒��̂���ς������\�����钂�f�ʂ���

�K�{�A�~�m�_�̗ʂ����߂���@�ŁA�u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁv�ƋL����Ă��܂��B

�@

�@���̕��@�͍ŋߎ��p����������ŁA�ꕔ�̑�\�I�ȐH�i�����u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁv�͕������Ă��܂���̂ŁA����ł́A�]�����@�ƐV���@�̃~�b�N�X�Ƃ����`�Ōv�Z���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�V���������u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁv�ł́A�`�������ɒ��f�������Ȃ���A�K�{�A�~�m�_�ł͂Ȃ��J�t�F�C���Ƃ��A����̖������������O����A��萳�m�Ȍv�Z���o����Ƃ���Ă��܂��B

�@

���ĂȂǂ̎G���͉h�{�����������N�Ȑl�ɂ͌��N�H�ƂȂ�܂����A�i�s����CKD���҂ɂ̓J���E���iK�j,�����iP�j�Ȃǂ������ׁA�D�܂����Ȃ������m��܂���B�i�A���A���Ăł�CKD�ł����Ă��G���A�V���A���͐�������Ă��܂��j

�@

���`�����������������₵�����Ƃ��i��`���Ă�H�ׂĒ`���s���ɂȂ����Ƃ��j�E�E�E��ԊȒP�ȕ��@�͓����i�ł����A�u���v���X�N�����u���ɂ����肵�ė����ɍ����邱�Ƃ��ȒP�ł��B���̓A�~�m�_�X�R�A��100�ł�����A�����Ƃ����z�I�Ȓ`�����̈�ƍl�����܂��B�����Ƃ��i�b�c�Ȃǂ̎�q�ނȂǂ��A�q���������Ă�̂ɕK�v�ȉh�{�f���S�ē����Ă���̂ł�����A��{�I�Ɋ��S�h�{�H�ŁA�A�~�m�_�X�R�A�[���w�ǂ�100�ł��B

�@

�����f�B�J�����C�X�E�E�E���{��p�̐��ċ@�𗘗p���āA�`���ʂ������A�u�Ă̕\�ʕ����v�����Ƃ�`�����ʂ��������炵���Ă�����܂��B���f�B�J���ĂƂ������Ŕ����Ă܂����A���т��̂��͖̂ݕĂ̂悤�ȐH���ɂȂ蕁�ʂ̕Ă��������������Ăł��B�����A���ʂ̕Ă��͒�`���ɂȂ��Ă���͂��ł����A�l�̂֎��ۂɋz�������`�����ʂ��͂�����Ƃ͕�����Ȃ��̂ŁA���f�B�J���Ă��g���Ƃ���24���Ԓ~�A�����ĔA���̔A�f���f������ۂɐg�̂��z�������`�����ʂ��v�Z����K�v������Ǝv���܂��B

�@

�i�����v�Z�T�C�g�E�E���̃T�C�g�Ŏ��ۂ̒`�����ێ�ʂ��H�����j���̐��l�ƈ�v���邩�m�F�ł��܂��B

���̃T�C�g�ŏo�Ă��鐔�l�́A�W���I�ȑ̕\�ʐρi1.73�u�j�ɕ����Ă��Ȃ������l�ɂȂ�܂��B�@

�@

�@

�@5-2-3�@�J���E�E���Ǘ��@

�@5-2-3�@�J���E�E���Ǘ��@

�@

���d�x�̂b�j�c�̕����J���E���iK�j��ۂ�߂�����S�s�S�Ȃǂǂ���댯��������Ƃ���Ă��܂����A���Ȃ�����Ƌؗ͒ቺ�A�E�͊��Ȃǂ������Ƃ���Ă��܂��B�e�j�X�I�肪�������Ɂu�o�i�i�v��u�i�c�����V�v��H�ׂĂ���̂��e���r�Ō������܂����A����͋ؗ͒ቺ��A�ؓ����z���\�h�̂��߂̃J���E���⋋�ƌ����Ă��܂��B

�@

�@���J���E���͖�E�ʕ��A���Ȃǂɑ����ł��B�J���E���͐H���iNaCl�j�Ɠ��������ɗn���₷���̂Ŗ�͑@�ۂ�f��������ɂȂ�ׂ��ׂ���A�\�ʐς�傫�����Đ���2���Ԉȏ����ƃJ���E���͂Q�O�����x�n���o��ƌ����Ă��܂��B2���Ԃ��҂ĂȂ��̂ŁA���͐��̒��ŝ���ŃJ���E����ǂ��o���Ă܂��E�E�ł��A�X�e�[�W��G3A���̐l�Ȃ�C�ɂ��Ȃ��ėǂ��Ƃ����Ă��܂��B

�@

���̓��j���ł́A���肬���1900mg�ȉ��ɂ��Ă��܂����A�ő���卪�A�W���K�C���Ȃǂ͍Œ�2��ς��ڂ����ăJ���E����ǂ��o���Ă��܂��̂ŁA���1500�Amg�ȉ��Ɏ��܂��Ă��܂��B���t�����ŃJ���E���iK�j��H(���l������)���t������厡�ォ�牽�炩�̃A�h�o�C�X�����锤�ł��B�J���E����1500mg�ȉ��ƌ����Ă��A0�ł��ǂ����Ƃ����Ƃ����������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B��͂���ʕ�����1��700�`1000mg�̓J���E����ۂ�ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�E

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@5-2-4�@�J�����[�Ǘ��@ �@

�@

���u�Ȃ�ׂ��W���̏d�v�i���P�j�ɂȂ�悤�A���j���[�̃J�����[�v�Z�𐳊m�ɂ���K�v������܂��B�`�����𐧌�����ƁA���ʂ̂��т͏\���ɂ͐H�ׂ��Ȃ��̂ŃJ�����[�s���ɂȂ�₷���ł��B�H�������܂����A�s�̂́u��`���āv��A�u��`���p���v����H�Ƃ��ĐH�ׂ�悤�ɂ���K�v������܂��B

�@

���J�����[���s�������Ƃ��E�E��`�����т��`���p���̗ʂ𑝂₹�����̂ł����A�����������Ȃ��ƒ�`�����т�p�����H�ׂɂ������̂ł��B�s������100Kcal���x�Ȃ�A�J�����[�⏕�H�i���֗��ł��B�J�����[�⏕�H�i�́A�`������J���E������Ȃǂ̊ܗL������ϒႭ����Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

���J�����[�⏕�H�i�Ƃ��ẮE�E

������(1g���SKcal )�E�E�`�����O�ł��A���ɗn���镲����1g�P�ʂ̔������������g���₷���ł��B�B

���[���[��(1��100�`160kcal)�E�E�Â݂�����H�ׂ₷���ł��B

����߂���ׂ��i1��100kcal)�E�E�͂��ɉ������t��������҂ł��H�ׂ₷�����݂ł��B������ς��������r�X�R�i1��41kcal)�E�E�̐H�ׂ����Ƃ�����悤�ȃr�X�P�b�g�ł�

�����̑��A��̂��َq�I�ȕ��ɂȂ�܂����A�i���͑�R����܂��B

�@

���J�����[���ɖڕW�ʂ�ɂ������Ƃ��́A�����ōŌ�̔�����������Ƃ҂����荇�킹�邱�Ƃ��o���܂��B�����͒����̏퉷�ۑ����o���A�����Ŗ������L�A�����ɂ��������܂��B������A�␅�ɂ������n����̂Ŏg���₷���ł��B

�@

�i���P�j�W���̏d�Ƃ��ABMI=22�̑̏d�ł��B�W���̏d�͓��v�I�ɁA�a�C�ɂ�����ɂ����A�ł����S���̒Ⴂ�̏d�A�Ɗw��F�߂����̂ł����A���e�I�ɂ͎�����Ȃ��l�����邩������܂���B�@�W���̏d�́A�N��ɊW�Ȃ��g�������Ō��܂�܂��B����ɂȂ��Ă���Ƌؓ��ʂ������Ă��܂��̂ŁA�W���̏d����낤�Ƃ���ƁA�������ؓ��ʕ��͎��b�ŃJ�o�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�r�⋹�͑����ׂ��ĕ��������o���̌^�ɂȂ�₷���ł��B���Ƃ��Ă͕W���̏d�ɂ͍���҂͔N����l�������ׂ��Ǝv���Ă��܂����E�E�B

�@

���W���̏d(kg)��(�g��m)×(�g��m) × 22

BMI�l��18.5�ȏ�25�������u���ʑ̏d�v�A18.5�����́u��̏d�v�ɕ��ނ���Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@5-2-5�@�����Ǘ��@

���t�@�\�̃X�e�[�W��G3�ɂȂ�����A�厖�ォ�烊���iP�j�̊Ǘ����n�߂܂��傤�ƌ����邩���m��܂���B��̐�����900mg�ȓ��ł��B���̓��[�O���g�������̂ŁA���肬��900mg�ȉ��Ń��j���[������Ă��܂��B�����R�H�ׂ邱�Ƃ������������₷���̂ŗv���ӂł��B�����͋��A���A���ނȂǒ`�����̑����H�i�ɑ����̂ł����A�H�ׂ�ʂƂ����_�ł́A�����i�������Ȃ�₷���̂ŋC�����������ǂ��Ǝv���܂��B

�@

�@

�������iP�j�𐧌����Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͉��L�̃T�C�g�ɏڂ�����������Ă��܂����A�v��ƁACKD���҂̓r�^�~��D�̑̓��ł̓����������Ȃ��Ă���̂ŁA�H������J���V���E���iCa�j���z�����邱�Ƃ�����Ȃ�A������Ca��H�ׂĂ����t����Ca�Z�x���������Ă��܂��ƌ����Ă��܂��B�܂������iP�j�̔A���ւ̔r�o�������Ȃ邽�߂ɁA���t����P�Z�x���㏸���A������Ca��P�Z�x�����邽�߂ɕ��b��B�z�������̗ʂ��������܂����A���̃z�������͐H������ł͂Ȃ������̍�����Ca����茌���Ɉړ������邽�ߍ������낭�Ȃ��Ă��܂��A������Ca��P�̔Z�x���オ�邽�߁A�ΊD���i�����_�J���V���E�����j���Č��Ǖǂɒ�������ƌ����Ă��܂��E�E������A���Ǖǂ̐ΊD���ł��B�{���{���ɂȂ���Ď��ł��ˁE�E�����h�����߂Ƀ����iP�j�̐������K�v�ƌ������ƂɂȂ�悤�ł��B

�@

�@5-2-6�@�����Ǘ��@

�@5-2-6�@�����Ǘ��@

�������d���̖ʂ��玉���͋ɗ͎��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�ƌ�����t�����܂����A�S�J�����[�̂Q�O�����x�������Őۂ�Ɨǂ��A����Ɏ����̔����͓������ɂ��܂��傤�ƌ�����t�����܂��B�B�ǂ���̈�t�ɂ����ʂ��Ă���_�́A���̏ꍇ�ł͎��g���������Ԑg�����ǂ��ƌ������Ƃ��Ǝv���܂��B�����͂P���łXkcal������̂ŁA�J�����[�m�ۂ̂��߂�CKD���җp�u�Ⓚ�������v�Ȃǂł͑�R�g���Ă��܂��B�������A�������p����Ȃ�Ύ_���x�̒Ⴂ�ǎ��ȃI���[�u�I�C���Ȃǂ��g���������̂ł��B

�������d���ɏڂ����T�C�g�i�^���N���j�b�NHP�j

�@

�@

�@5-2-7 �@�����Ǘ��@

���J�����[�ɂȂ�h�{�f�́A�`�����A�����A�����ē��������ł��B�`�����𐧌����A�����d�����Ă����鎉�����قǂقǂɂ���ƁA�J�����[���Ƃ��Ďc��͓�����������܂���B�����̖L�x�ȕ��ʂ̂��т�p���͒`��������R����̂ŁA��`���̓���H�i���g�킴��܂���B �@����𗘗p����ƁA�H��R�O����������Ƃ������Z������܂����A�m����1���R�p�b�N�H�ׂ�ƁA3�p�b�N×��200×365����219,000�~/�N�ł��B���̑��ɂ��F�X�o��������ő�ςł��E�E���߂ď���ł͖����ɂ��ė~�����Ƃ���ł��E�E

�@

�@

�@5-2-8 �@�h�{�Ǘ��@�@

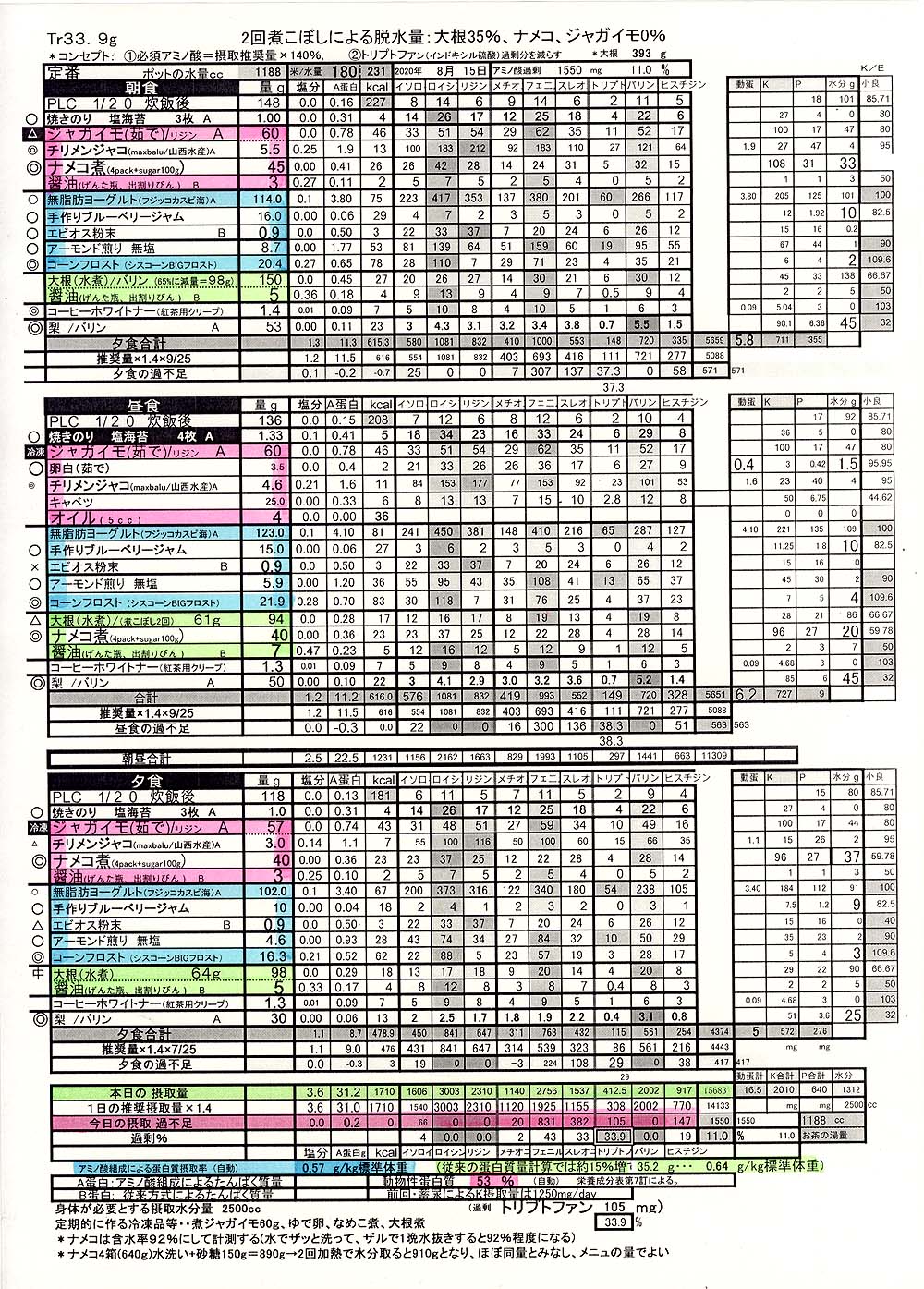

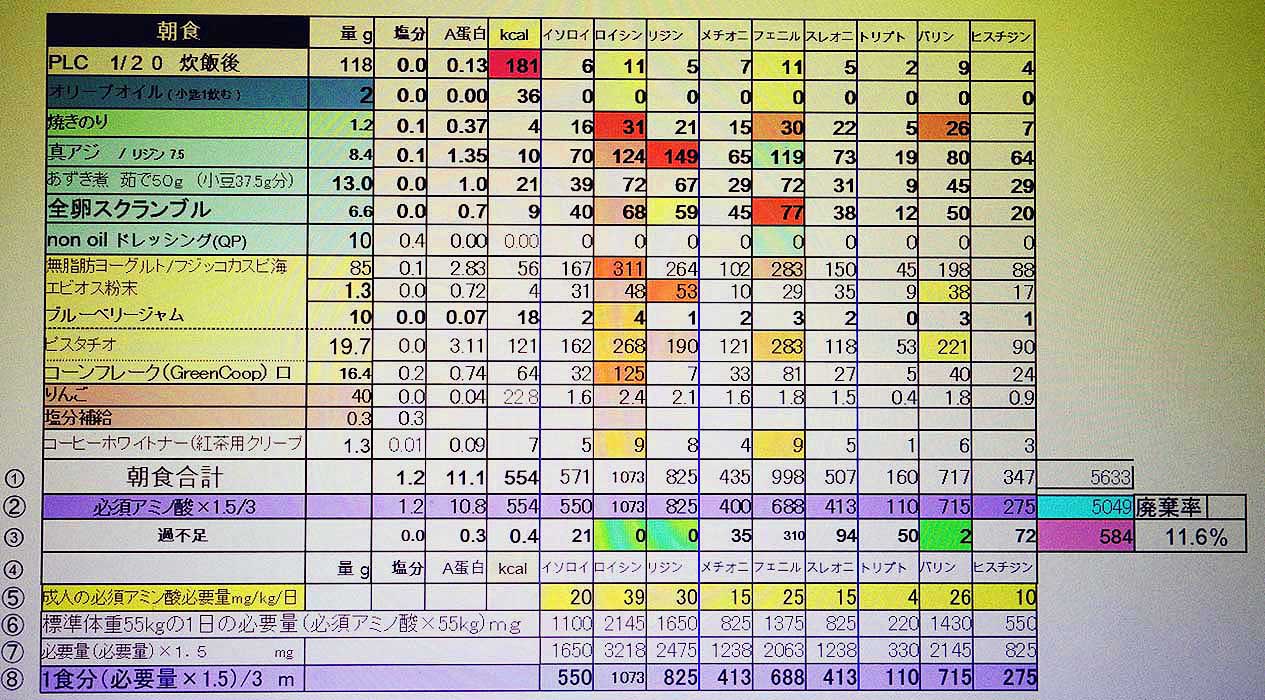

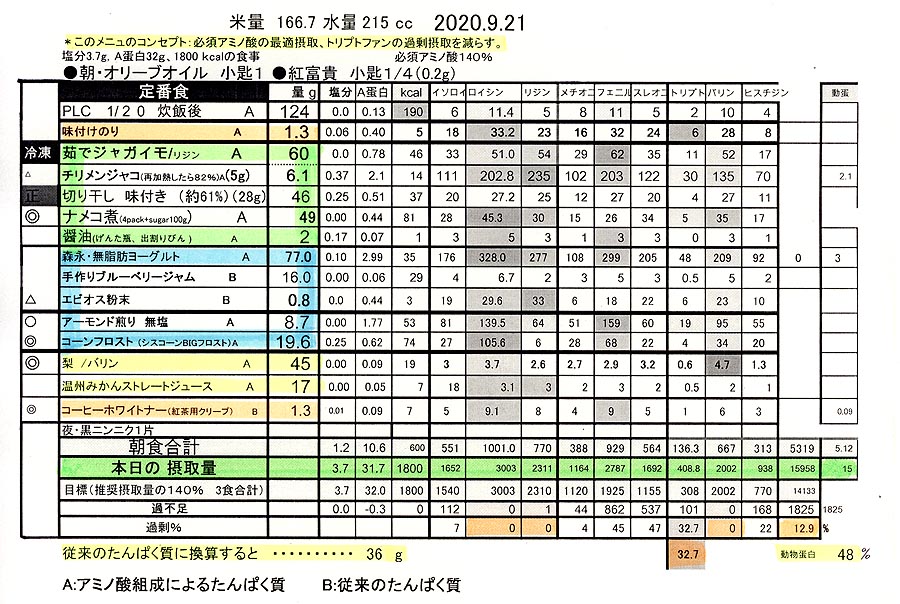

���e�h�{�f�E�ێ�ʂ̌�����@�E�E��{�I�ɂ͐t�����ォ�琔�l�̎w�肪����܂��B���̏ꍇ�́A�W���̏d��55kg�A�����V���ȉ��A�`����44g�ȉ��A�Ɛ̈�t����w�肳��܂������A�����Ƃ��Ă͉h�{�����̖ڕW�l�́A���݂͉���3.7���A�`����38g�i�A�~�m�_�g���ɂ��`�����ʂł�33g�j�A�J���E��1900mg�A����900mg�A����2500g�i����1400��+�H��1100���j�ɂ��Ă��܂��B�i��1�j

�@

��g�ȉ��A�Ƃ����܂��ƁA�^�ʖڂȊ��҂́A���Ȃ��قǗǂ��̂ł͂Ǝv�������ł��E�E���܂�Ɋ撣�肷���Đg�̂��������܂��B�@���Xg�ȉ��A�Ƃ����\���͌���������₷���Ǝv���܂��B��͂�͈͂������āA�����ȏ�A�����ȉ��ƁA��̓I�Ɏ����ė~�����Ǝv���܂��B�F�X���ׂĂ݂�ƁA�K���Ȕ͈͂́A�X�e�[�W�ɊW�Ȃ��A�W���̏d55kg�O��̐l�̏ꍇ�A����3���ȏ�6g����(�w��)�A�`������30g�ȏ�40g�ȉ��A�Ƃ��������肪�Ó����Ȃƌl�I�ɂ͊����Ă��܂����A���͈̔͂Ŏ����ł���

�j��������Ă��܂��B

���ۖ��A�����Ȃǂ�3.7g�Ń��j���[������Ă��A�������݂Ɏ肪�o�Ă��܂��Ƃ��A�N�Ɉ�x�̐e���̏W�܂�ł́A���H�߂��Ă��̓��͂Wg�ʂɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B��������������ƁA�e�Ɋp������ς��������������������A��ԐH�ׂ������́H�ƕ������A���킸�u���v�Ɠ����Ă��܂��܂��O�O

�i���P�j���̖ڕW�͉����A����ς����ʂ͊��ƒႢ���l�ɂȂ��Ă��܂����A24���Ԓ~�A�������瓾��ꂽ���ۂ̐ێ�ʂ́A��̂ɂ����ă��j���[��̐��l��荂���Ȃ��Ă��܂��B���ɉ����Ɋւ��ẮA�A���R�[�����������肷��Ɨ����̃^�K���ɂ�ŁA���]�v�ɐH�ׂ����ł��E�E���Ƃ��Ă͓��ɉ����͏�����߂̐ݒ�(�A���R���ȏ�)�Ń��j�������̂��ǂ��Ǝv���Ă܂��B�����ێ�͖ڕW��葝���Ă��܂����Ƃ͂����Ă��A���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂܂������Ǝv������ł��B

�@�܂��A����ς����́A2020�N5�����݂͕K�{�A�~�m�_�̗ʂŃ��j���[���l���Ă��܂��B�v�Z���A�~�m�_�g���ɂ��`�����ʂł��܂��̂ŁA�K�{�A�~�m�_�ł̌v�Z���@�ł�32g�ɂȂ�܂��B���ʂ̂���ς����v�Z�Ɋ��Z����Ɩ�P�T�����ƂȂ�܂��̂Ŗ�36���ɂȂ�܂��B

�i���Q�Ɓ@8-14 �K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂��j

�@

�@5-2-9 �h�{�v�Z�̌덷�@

�H�i���̂��̂ɂ��V�R�̕��ł�����蓖�R�`�����Ȃǂ̊ܗL�ʂɂ̓o���c�L������ł��傤���A�����@�ɂ���Ă��F�X�Ȍ덷���������܂��B��ʓI�ȉh�{�Ǘ��ł́A���Ȃ����Ă�±15���ʂ͂���悤�Ɏv���܂��B���ۂɎ����̃��j���ƌ����̐ێ�ʂ̈Ⴂ�́A24���Ԓ~�A�����ŁA�i�g���E���A�A�f���f�A�J���E���Ȃǂ����������Ă��炦�A���ۂɎ����̐g�̂��z������������`������J���E���̗ʂȂǂ��͂�����ƕ�����܂����A����ƂāA�����������̂R���O�ɐH�ׂ�����(���ɉ����Ȃǁj���t������̔r�o���x��Č��t���Ɏc�邽�߁A�A��������v�Z���ꂽ�����ێ�ʂ��A�������O���̐H���Őۂ��������ʂƂ������Ƃɂ͂Ȃ�܂���B�Ȃ̂ŁA���͌������O1�T�Ԃ͉h�{�����̂͂����肵�Ȃ����͐H�ׂȂ��悤�ɂ��Ă��܂��B

24���Ԓ~�A��������1���̉�����`�����̊T�Z�ێ�ʂ�m�邱�Ƃ͐H�����̂�������������Ӗ��ň��̉��l������Ǝv���܂��B

�@

���������ƁA���m���A�͈Ⴂ�܂��E�E�Ⴆ�A�ؓ��̗ʂ�ʂ�̂ɁA0.1���P�ʂ̃n�J�����g���u�����v�ɏd�����ʂ�܂��B�������ʂ������̓��̒`���ʂ��u���m�Ɂv�����������ǂ����͕ʖ��ŁA�̕��ʂ��ԈႦ�Ă�����A�ǂ�Ȃɐ����ɗʂ��Ă��Ӗ�������܂���B�Ⴆ�Α�^��E�̏ꍇ�A���[�X�ԓ���100���Œ`������22.7���ł����A�����[�X�ԓ���100����19.7���Ƃ���Ă��܂��̂ŁA���҂͓�����^��ؐԓ��ł�11�����`���ʂ��Ⴂ�܂��E�E�����琸���ɗʂ��Ă��A���ʂ����m�ɕ�����Ȃ���Β`���ʂ����m�ɕ����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��E�E��ؗނł������悤�Ȃ��Ƃ������A�Ⴆ�Ό��ؒő��͍̎���̑O�����̓V��ɂ��A�ܐ������傫���ς�邱�Ƃł��傤�E�E�ܐ������ς��A�P�ʏd�ʓ�����̒`�����ʂ��ς���Ă��܂��܂��E�E

�@����0.1�����C�ɂ��鎞���āA������ȂǍ��`���ŏ��ʐH�ׂ�H�ނƂ��A�Ă��C�ۂ̗l�Ȍy���č��`���ȕ���ʂ鎞�ł��ˁE�E��؉ʕ��Ȃǐ����덷���傫���A��`���ȐH�ނ�0.1���̐��x�ŗʂ邱�Ƃ̓i���Z���X�ȋC�����܂��E�E�B�����ɗʂ낤�Ƃ���O�ɁA���̌v�ʂ��ʂ����Đ��m�ƌ�����̂��ǂ������l���������̂ł��E�E

�@

�@

�@5-2-10�@�T���͂��J���H�H�@

�H����������邱�Ƃ͑�ςł��E�E�Y�����ł͂Ȃ��̂ł�����A���܂ɂ͂�����Ƃ͔�����������H�ׂ����Ȃ�܂��E�E

�@�ŋ߂͂��J���H�Ƃ����l�����L�����Ă��܂����E�E���܂ɂ͑�������������������������E�E�T��1�H�ʂ͂�����Ƌ֒f�̐H�ו���H�ׂāE�E�A�����Č��Ɉ�H�ʂ͐H�ׂ����������ʐH��H�ׂāE�E�A�ł��A��������͂܂����i�ȃ��j���[�ʂ�E�E�Ƃ����l�����ł��E�E

�C�O�̈�w���ł��A���i�H���������o���Ă���l�́A���J���Ƃ��ďT���ɂ́A�H�ׂ����������ʐH��H�ׂĂ��ǂ����A����͐t�@�\�ɂƂ��Ėw�lje���͂Ȃ��A�ނ��뒷��������A�Ƃ����f�[�^�����邻���ł��B���{�ł��T�Ɉ�x���x�́A�D���Ȃ��̂�H�ׂ�A�Ƃ������Ƃ����������悤�ɂȂ��������ł��B

�@�t�@�\�����Ƃ��J���H�Őۂ肷���������iNa�j�̔r�o�ɂ�1�T�ԁ`10���قǂ̓����������邻���ł��B�Q4���Ԓ~�A�����Ă���l�́A�������O��1�T�ԁ`10���͂��J���H�͂��a���ł��i�܁j

�@

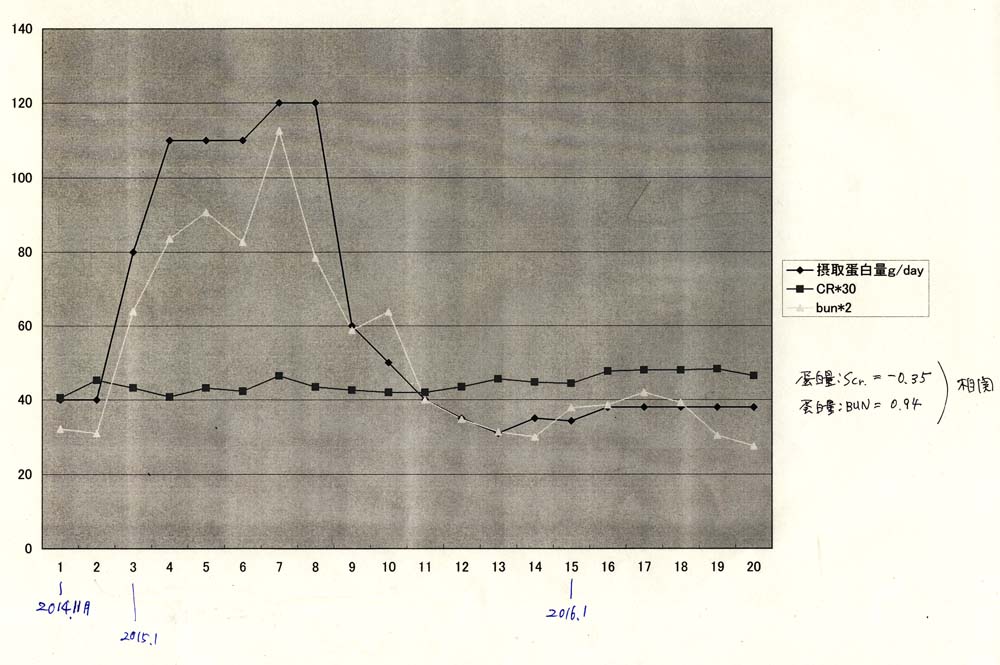

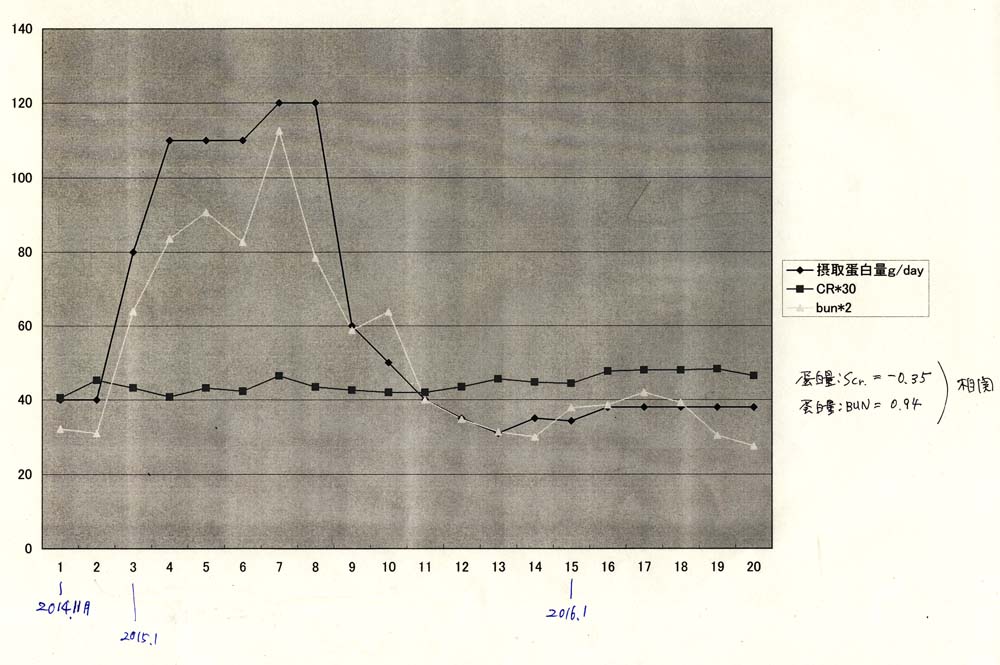

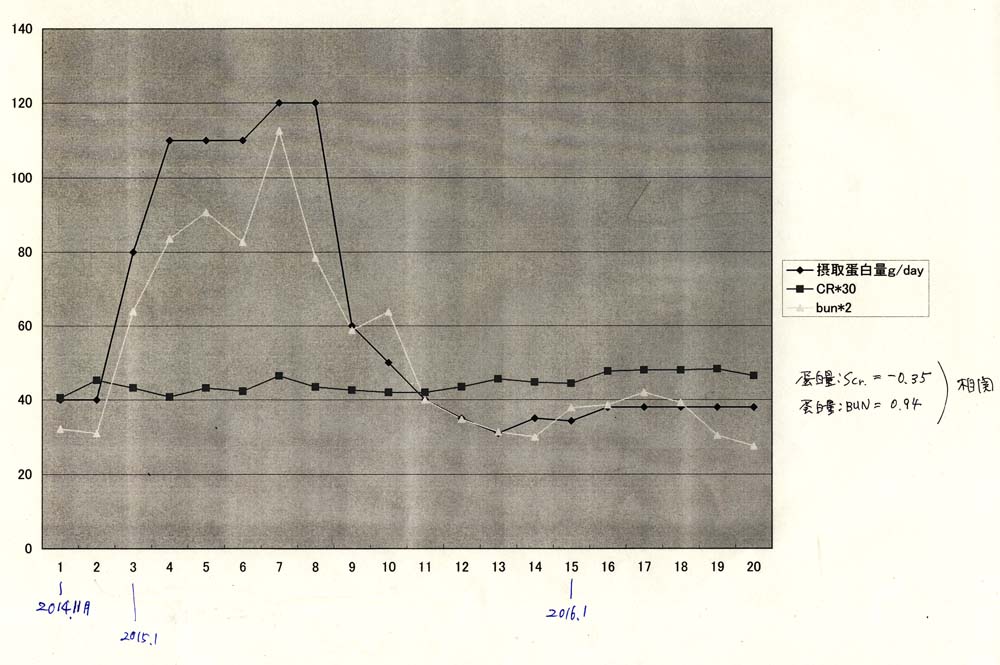

�����}�͎������������i�`����40���`120g�j��19�����Ԏ��{�����Ƃ��́A����ς����ێ�ʂƌ����A�f���f�A����Cr.�̊W�}�ł��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

���̃f�[�^����A�`�������R�ۂ�ƁA�A�f���f��+�X�S���̐����ւŒǏ]���܂����A����Cr.�́A-0.35�̋t���ցI�E�E�܂�A�`�������������R�H�ׂĂ������N���A�`�j���l�ɂ͑S���e�����Ȃ��E�E�ނ���A�`�������s������ƃN���A�`�j���l�͏㏸����I�Ƃ������ʂɂȂ�܂����B����͂����܂ŒZ���I�ƌ��������t���ł��B�`����120g/�������\�N���������炳�����ɃA�E�g�ł��傤�E�E�E

�@

�@�T-3�@�@�t���a�p�H�i�̔������@

�@���ꂾ��CKD���҂��������{�ŁA����قǎ��v������Ȃ���A�Ȃ��X�[�p�[��ʔ̓X�ɒ�`���H�i��

�u����Ȃ��̂ł��傤���H(����ł́A�̔������̒i�K�ŁA���p�҂ɐ������K�v�Ȃ̂ň��i�I�Ȉ����Ƃ����ׁA��ʏ����X�ɂ͒u���Ȃ������ƕ��������Ƃ�����܂��E�E)�@��`���ĂȂǂ̓���H�i�̐��X�̓l�b�g��ɑ�R����܂����A1���P�ʁi20�`30����j�ł��������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����A��`���Ăɋ����������Ă���ʂɔ����A�Ƃ����̂��S�O����l������Ǝv���܂��B�����ƐϋɓI�ɃX�[�p�[�Ƀo������Œu���Ă����A������1�g���ĐH�ׂĂ݂悤�E�E�Ƃ���������CKD���҂��o�Ă���̂ɂƎv���܂��B

�@

�l�b�g��ɂ͑�R�̔̔��X������܂��B�ǂ̓X�����i�͒艿�̔��ł��B�����͈��ȏ�(���1���~�ȏ�)�����Ɩ����ɂȂ�X�������悤�ł��B�A�}�]���ȂǑ����������A�Ƃ����X�͐H�i���i�ɑ������\�߉��Z����Ă���ꍇ������܂��̂ŗv���ӂł��B����ł���`�����т�1���������ɔ��������A�ƌ����l�̓A�}�]���Ȃǂł́u��`�����сv�̒P�i�̔�������悤�ł��E�E�A���������K�v�ł��B

�@���[�J�[�����̂����Ă���Ƃ��낪����܂��B���͔̂[�����Z���Ƃ������_������A�L�����y�[�������w���ň��������鎖������܂����A���Ђ̐H�i�͈����Ă��܂���B��ʂ̔̔��X�̏ꍇ�́A�ɂ̖����H�i�͎��ɂȂ邽�ߎ��Ԃ������邱�Ƃ�����܂����A�ǂ̃��[�J�[�̐H�i����x�ɔ�����Ƃ��������b�g������܂��B

�@���l�b�g�V���b�v�X�́A�Ⴆ���`���ģ�Ō�����������Ƒ�R�o�Ă��܂��B

�@

�@5-4�@�@�Ⓚ�������@

�@�ȑO�A���N�ԂقǂR�Ђ̗Ⓚ�������̂����b�ɂȂ������Ƃ�����܂����A���ɐH���̏������y�ł����B����ȕ֗��ȕ�����߂Ă��܂����̂́A��͂艽�������H�ב�����Ɩ��ɖO������������ł��B���ׂĂ̗Ⓚ�H�i����������ł͖����̂ł����E�E�E

�@

�@�T���ėⓀ�i�͉𓀁A���M����ƁA����Ȃ肵�܂����A�F�������Ȃ�܂��B�܂��J�����[���グ�邽�߂ɁA�����������Ȃ��R�����Ă���̂��C�ɂȂ�܂����B�h�{�����́A�Ⴆ�Ή����Ȃǂ����j���[���ɈႤ�ׁA1���̐ێ�ʂ����ɂ��邽�߂ɂ͌v�Z�Ɏ��Ԃ�������܂����A�Ⓚ�������͉������H�i�ɐZ�ݍ���ł��܂��̂ʼn����ʂ����\�����Đ������Ɏ��߂邱�Ƃ�����ɂȂ邱�Ƃ�����܂����B�B

�@

�@�Ⓚ�������͉𓀁A���M������Ɖ�������������܂`�����Ȃ�o�āA�Ō�Ƀp�b�N�̒�ɂ��Ȃ藭�܂�܂��B�`�ɂ͉����⎉�������Ȃ�܂܂�Ă��܂����A���[�J�[�Ɂu���̏`���S�����ނׂ����v��q�˂܂�����A�w����Ȃ̌덷�ł���x�Ə��Ă��܂��A�`�ɂ͉����������̂ɁA���Ȃ�K���ȂȁE�Ɗ����Ă��܂��E�E����ȗ������ō�鎖�ɂ��܂����B

�i���݂͒�`�����т̃p�b�N��1�H���̐H�ނ��l�ߗⓀ���Ă��܂��B�E�E�Ⓚ����̂ŗⓀ�������Ɠ����A�u����Ȃ�v���͔������Ȃ��̂ł����A���t���͒����̍Ō�ɂ��邽�߁A���������͂��₷���Ȃ�܂��B�Ⓚ�i���𓀂����ۂɏo�鐅���i�h���b�v�j�ɂ̓J���E�����n���łĂ���Ǝv���܂��̂ŁA�̂Ă邱�ƂŃJ���E�������������邱�Ƃ��ł��܂��E�E(�������̖��͗����Ă��܂��܂����E�E�E�j

�@

�@5-5�@�@�h�{�Ǘ��̓G�N�Z����

�@5-5�@�@�h�{�Ǘ��̓G�N�Z����

�@�m�[�g�Ɏ�v�Z��1���̃��j���[���l���Ă������ł����A���͔F�m�Ǘ\�h�����˂ăG�N�Z���𗘗p���Ă��܂��B����җp�̎Q�l�������X�ɂ���܂��̂ŁA�p�\�R�����������̕��ŃG�N�Z��(Microsoft office)���C���X�g�[������Ă�����͐���g����Ɨǂ��Ǝv���܂��B

�@

�w�Z���H��a�@�̐H���Ȃǂɗ��p�ł���h�{�m�p�́u�h�{�v�Z�\�t�g�v�������Ă��܂����A1�����̃��j���[�����O�Ɍ��߂�悤�ȑ傪����Ȓ����̏ꍇ�ɂ͗ǂ��Ǝv���܂����A�X�[�p�[�ŏ{�̐H�ނ�T���č��A�Ƃ����悤�ȃA�h���u�����ɂ͎g���ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@

�@�G�N�Z���Ń��j���[�����ꍇ�ɂ́A�ŏ��̂����͐H�i�̓o�^����ςƎv����ł��傤���A�܂���1����������3�H�̒�ԃ��j���[�����A�����H�ׂȂ���A�O����������A�����炵�����j���[���l���A�V�����g���H�ނ����̓s�x�o�^���Ă����A�i�X�ɓo�^�����H�ނ������Ă����A�֗��ɂȂ�܂��B

�@

�@�G�N�Z���Ȃ�A�ݒ莟��ŁA�H�i�̗ʂ���͂���Ίe�h�{�����������ŏo�Ă���悤�ɂ��o���܂����A�t�ɁA�Ⴆ�Ί�]����J�����[����͂���A��g�H�ׂ��炢�����������ŏo�����Ƃ��o���܂��B���v�Ȃǂ������ŊȒP�ɏo���܂��̂ŁA�G�N�Z���Ɋ����ɏ]�����j���[���͊y�ɂȂ�܂��B�G�N�Z���͐H���ȊO�Ɍ����Ǘ��⌌�t�������ʂ̊Ǘ��A�������̃f�[�^����e�v�f�Ԃ̑��ցi�Ⴆ�Ή����ێ�ʂƌ����̊W��A�`�����ێ�ʂƌ��t�����̔A�f���f���̑��ւȂǂׂ�̂��H���������l�����Ŗ��ɗ������m��܂���B�@�@�@�@

�@

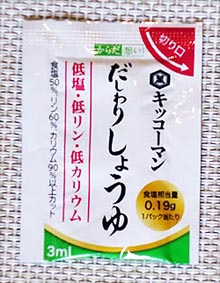

�@5-6�@�@���s�ɍs�����̐H���Ǘ��@

���s����Ƃ������������Ǝv���܂��B���s���̐H���͗��̊y���݂ł���܂����A������`������ۂ肷���鋰�ꂪ����D�܂����Ȃ���ł����A�������s�Ȃ�A���Ȃ��Ƃ��z�e���ł̒��H�Ɨ[�H�́u��`���p�b�N���сv�������Ă����Ή��M���Ă��炦�܂��B�C�O���s�ł́A�u��`���ۃp���v�������Ă����A�����̓d�C�|�b�g�̒��ɓ���ĉ��M���邱�Ƃ͏o���܂��B

�@

���s���̐H�������{�ł̊O�H���̒��ӂƓ����ŁA�X�[�v���o�Ă��Ă��ق�̖������x�A����30g���x�i�E��̎ʐ^�Ȃ�A����1���ł��ˁE�E�j�E�E�r���b�t�F�Ȃ�Ύ����őI�ׂ܂����A�Z�b�g���j���[�̎��͐H�ׂėǂ��͓̂��⋛�ł͏o�Ă���������1/3�ł��ˁE�E�d���I�ɂ͂R�O�����x�܂łł��O�O�@��͑S���H�ׂĂ��ǂ��Ǝv���܂��B���s�̎�ނɂ���Ă͕������������ł����A�J�����[�͂�������ۂ�K�v������܂��B����͂Ƃ��������������ȕ����o�Ă�����A�o������߂ĐH�ׂ邵���Ȃ��ł��ˁE�E���ׂ̈ɗ��s�ɗ����̂ł�����E�E

�@

�@���H�ł̓`�[�Y��n���͉����ߏ�ɂȂ�܂��̂�1�������ł��B�E�E�C�O�ł͐��̓~�l�����E�H�[�^�[���A�z�e���̕����ň�x����������������ł��B�s�q���ȍ��ł͐����̐������߂Ȃ��Ƃ��������܂��E�E�����������ł́A�������Ő�����J�b�g�t���[�c�Ȃǂ��H�ׂȂ���������ł��B�ʕ��͔���ނ��Ă��Ȃ���Ԃ̕����Ɏ����A��A�����Ŕ���ނ��ĐH�ׂ�ׂ��ł��B����1��1.5L(�y�b�g�{�g��3�{)�ʂ����������ŒE���ɂȂ�Ȃ��悤�ɋC�����Ă��܂��B

�@

�@5-7�@�@��ԐH�̊��߁@

�@1��3�H�̒�ԐH���P����Ă����ƕ֗��ł��B���̒�ԐH�́A1���ɕK�v�Ƃ���h�{�f�ʂ�S�Ċ܂��z�I�Ȑ����H���j���[�łȂ���Ȃ�܂���B�����������j���[���Ƃ肠����1�ł�����ƕ֗��ł��B����������ԐH�p�ɂ܂Ƃߔ������o���܂����A1�H�����������ɂ��ėⓀ���Ă������Ƃ��ł��܂��B

�@

�@��ԐH�Ɏg���H�ނ́A�Ⓚ�ł�����́A�①�ɂł���r�I�����ۑ��ł��镨�������ł��ˁE�E��̓I�ɂ́A�����͗Ⓚ���o���܂����A��ł́A�ۑ����̗ǂ����̂́A�ʔK�A�W���K�C���A�T�c�}�C���A�l�Q�A�s�[�}���A�L���x�c�A���X��R����܂��B

�@

�ʕ��͏{�̂��̂ɂȂ�܂����A�����S�A���A�����A�݂���A�L�E�C�E�E�Ȃǂ���ԂɎg���₷���Ǝv���܂��B���Ɂu���v�̓A�~�m�_�I�ɂ͗D�G�ȉʕ��Ǝv���܂��B

�@

�����̒�ԐH�@

�����璩�H�A���H�A�[�H

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�i���j��L�̗����Ǝ��y�[�W�̌����\�Ƃ͑�̓����l���̐H���ł����A���S�ɂ͈�v���Ă��܂���B��̐H���͕K�{�A�~�m�_�����ʂ̂P�Q�O���ō���Ă��܂��B���̌�A�����h�{������Ȃ��C�����āA���݂͎��y�[�W�̐����ʂ̂P�T�O���ɑ��ʂ��ă��j���[������Ă��܂��B�����A�J�����[��1660kcal�œ����ł��̂ŁA�{�����[���I�ɂ͂قƂ�Ǖς��Ȃ��Ǝv���܂��B����̌��t�����Ŗ�肪�Ȃ�����̂܂܂ōs���܂����A��肪�o�Ă�����A�܂����P�����݂�ƌ������ƂɂȂ�܂��E�E�E�i����k�F���t�����̌��ʁABUN�i�A�f���f�j�͗ǂ������̂ŁA�b���͂P�T�O���𑱂��܂��j

�@

�@

���y�[�W�̐H���\�̓A�~�m�_�g���ɂ�郁�j���ł�

�@���ꂪ1���̕W����ԐH�ł��B���F���F��̃J�����[��9�F9�F7�ɂ��Ă��܂��B����͒����ł�������h�{��ۂ�A�[�H�͌y�߂ɂ������߂ł��B

�@

�O�H�ŐH�߂����ꍇ�́A�����̐H�����������܂��B�Ⴆ�Ή�����ۂ肷�����Ƃ��͏ݖ���A��T���_�̃h���b�V���O����߂āu��|�v�ɂ��܂��B�@

�@�`������ۂ肷�����Ƃ��́A���̗���[�O���g����߂܂��B���̌��ʃJ�����[�s���ɂȂ鎞�́A�s�����̗ʂɂ��A��`�����т��`���p���𑝂₷���A�J�����[�⏕�H�i�i�������j�ŕ₢�A���K�����킹�܂��B

�@

�@�ǂ����Ă��I�[�o�[���Ă��܂��ꍇ�ɂ́i�t��������A�N�ɉ�����܂��j�����̒��A��Ő��Z���܂��B���������v�Z�̓G�N�Z�����g��Ȃ��Ǝ��Ԃ�������܂��i���ꂩ�������邱�Ƃł��O�O�j�B

�@

�G�N�Z�����g��Ȃ����́A�F�X�ȊO�H��ŐH�ׂ��ꍇ��1���̃��j���[���O�H��̐���������Ă����ƕ֗����Ǝv���܂��B�O�H��ł͂Ȃ�ׂ����������𒍕�����ƌv�Z���y�ł��B

�@

���̏ꍇ�́A�O�y�[�W�̃��j�������Ē�����ƕ�����܂����A���H�̉��Ɂu���H+���H�v�̍��v�l���o��悤�ɂ��Ă��܂��B�����̍��v���O�H�p���j���̈�ԏ�Ɏ����ė��āA1���̕K�v�ʂ�������Ɨ[�H(�O�H)�ŐH�ׂ�ׂ��h�{�ʂ�������܂��B���͈̔͂ŊO�H�ƒ�ԈȊO�̃��j����K�v�Ȃ�������Ă����܂��B��ԃ��j���͏{�̐H�ނ����邽�߁A�p�ɂɕς��܂����A��Ԃ̒������v�������ŏo�Ă���̂ŁA�O�H���ԈȊO�̃��j����肪�y�ɂȂ�܂��B

�@

�O�H�������l�́A�h�{�̍��v�𒋁A��A������3�H��1�����Ƃ���ƁA�O�H�������Ă��A�����̒��H�ł�����x�������o����̂ŁA�L�^�\����鎞�ɐ��l���Y��ɑ����₷���ł��B

�@

�@CKD���҂ɕK�{�A�~�m�_�����Ƀ��j�����̎w�������Ă���{�݂ƌ����̂́A���炭���E���T���Ă��قƂ�ǂȂ��Ǝv���܂��i����Ƃ����NASA�ł��傤���O�O�j�B���\����Ă���A�a�@��CKD���җp�̃��j�������Ă��A����ł͂��Ȃ薳�ʂȕK�{�A�~�m�_���o�邾�낤�Ȃ��E�E�Ǝv�����j���������ł��E�E�B

�@

�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ���j���Ȃ�Čv�Z����ςŁA���߂��A�ƌ�����Ƃ͎v���܂����A�ł����̕��@���ł��t���̕��S�����Ȃ��]�܂������@���Ǝv���܂��B�����A�����A�f���f�̐��l�͖��炩�ɒႭ�Ȃ�܂��BCKD���҂��o����ł��L���Ȃ��Ǝ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����K�{�A�~�m�_�x�[�X�̈Ղ����ƒ�p�\�t�g����肳������A�����̐l�����p�ł��A���͎҂̌����ɏ����͍v������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�B

�@��̃��j���[�ł́A�����ێ�ʂ̂P�T�O���̃A�~�m�_��ۂ��Ă��܂����A�A�~�m�_�̉����炠�ӂ�o��ʁi����ς����Ƃ��ė��p�ł��Ȃ��A�~�m�_�ʁj�́A���ێ�ʂ�10%��, �����ێ�ʂ�150���ɑ��Ă�11����ɗ}���Ă��܂��B�܂����C�V���A���W���A�o������3�͐�����150���ɑ��ߕs��0�ɂȂ��Ă��܂��B�i����덷��±15���j

�@�i�NjL�B2020.7.18��萄���ʂ�140���ɕύX���Ă��܂��B140���̃��j����82�y�[�W������ɍڂ��Ă��܂��B�j

�@

�h�{�v�Z �E�E���u�t���a�̐H�i�����\�E���q�h�{��w�o�ŕ��v�������߂ł��B���X��A�}�]���ȂǂŔ����܂��B�h�{�m���g���u�H�i�����\�v�Ƃ����̂́A�f�l�ɂ͗��p���ɂ������ł��̂ŁA�P���ȐH�i�����\�𗘗p����̂�������₷���Ǝv���܂��B100g������̉h�{�������ڂ��Ă܂��B

�@

�@

���u�t���a�̐H�i�����\�v�E�E�E���X�ɒu���Ă���܂��B�l�b�g��ł������܂��B

�@

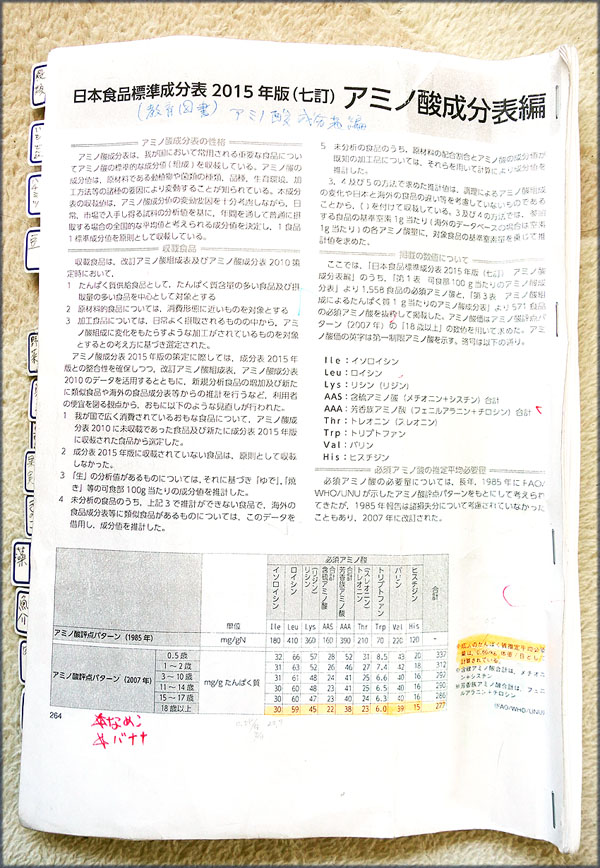

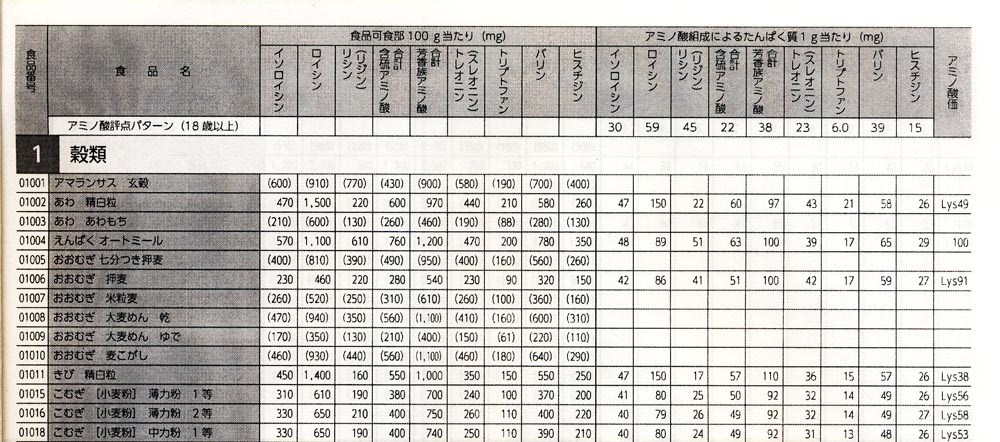

���K�{�A�~�m�_�̗ʂ��烁�j���[�����߂�ꍇ�́A

�@�D�u���{�H�i�����\2019�v����A���̐H�i100g������́u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����v�̗ʁi���j�ׁE�E

�@

�A�D�u���{�H�i�W�������\2015�N��(����)�A�~�m�_�����\�ҁv�́u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς���1g������v�̕K�{�A�~�m�_�̗ʂɁA�@�̏d�����|����A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ����߂��܂��B

�@

�ړI�́A�P���̐ێ�ʂ̍��v���u�����K�{�A�~�m�_�ʁv�i���L�̃T�C�g�Q�Ɓj�u�ȏ�v�ɂȂ�悤�ɐH�ו��̗ʂ����߂邱�ƂɂȂ�܂��B�u�ȏ�v�Ƃ����̂́A�l�l�̏����z�������s���Ȃ̂ŁA�����ʂ̉�������ێ悷�ׂ����͌��݂̏��A������ł��E�E�B�ێ�ʂƂ����̂͐g�̂��ێ�i�z���j����ʂł����āA�H�ׂ�ʂ��Ӗ�����̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@

���̏ꍇ�A�����ʂ�100���Ŏ����a�Ɋ������A120���ł����������N���A150���ɑ��₵�Ă���Ɩ�肪�����Ȃ��������ł��B150���ɂ������A�A�~�m�_�g���ɂ��`���ʂł�1����33.6g�ƂȂ�A0.6��/�̏d�A�ʏ�̂���ς������Z�ł�1��38.6g�ɂȂ�A0.7g/kg�̏d�ƂȂ��āA�t���w��̊���ɓ��鎖�ɂȂ�܂����B

�@

�@���̎��͈ꌩ���ʂ̂��Ƃ̂悤�Ɏv���܂����A�A�~�m�_�̉�������o�閳�ʂȃA�~�m�_�ʂ́A�ێ�ێ�ʂ�10���Ȃ̂ŁA���Ȃ菭�Ȃ��Ǝv���܂��B�A�~�m�_�̌v�Z�������ɓK���ɖ����A���A�����R�O���A����1�A�[��1�M�H�ׂ�E�E�ȂǂƁA�P�ɂ���ς����ʂ����Ń��j����������ꍇ�A���̎��Z�ł͖�30������������o�錋�ʂɂȂ��Ă��܂��B

�@

�@�����A�f���f�̒l�̕ω�������A�K�{�A�~�m�_�H�̌��ʂ͖��m���Ǝv���܂��E�E�E

�����A���̍�Ƃ͌��݂̏��A�\�t�g���Ȃ��̂ŁA���Ȃ莞�Ԃ�������܂��B(1���ŊȒP�ɒ��ׂ���悤�ɂ��ׂ��ł����A���̂Ƃ���Ö{(1991�N���s�̎l���j����������܂���B���X�A�u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����v�̗ʂ���K�{�A�~�m�_�̗ʂ��v�Z�ł���H�i�́A������{�I�ȐH�ނɌ��肳��܂��̂ŁA�]���́u�H�i100g������̕K�{�A�~�m�_�̗ʁv����v�Z�����邱�ƂɂȂ�P�[�X���o�Ă��܂��B

�@

�@�u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁv�Ə]���́u�H�i100g������̒`�����ʁv�͂P�T�����x�����Ⴂ�܂���̂ŁA���҂�����������Ă��A�]���́u�K�{�A�~�m�_���l�����Ȃ�����ς����v�Z�v�Ɣ�ׂāA�����傫�Ȍ덷�Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B

��8�|14�|1�ɂ��L��������܂�

�@

�@

(���{�H�i�����\2019)

�@�iURL���ύX����邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�u���{�H�i�����\2019�v�ŃA�}�]�����������āA���̉摜��

�{��T���Ă݂Ă��������B�j�@�X�ɁA�K�{�A�~�m�_�ʂׂ�ɂ́A

�u���{�H�i�W�������\2015�N�Łi�����j�A�~�m�_�����\�@����}���ҁv���K�v�ł��B

�����N���Ȃ��Ƃ��́A��LURL�����t�[��O�[�O���̃A�h���X���A�܂��͌������ɃR�s�y���Ă݂Ă��������B�o�Ă���Ǝv���܂��B

�@

�@

�@

�@

�U�@���������@��������̍H�v�@

�@�U-�P�@ �ƒ댌���̋L�^�@

�a�@�Ō����𑪂�ƁA����ꏊ�܂ŕ���������̑���ł�������,���ߍ������ő�\����

��悤�ɁA�{���̕��Î������Ƃ͌����Ȃ��ꍇ������܂��B�~���܂�K�v�ȏ�Ɉ��܂Ȃ��čςނ悤�A��t�ɓI�m�Ȕ��f�����Ă��炤���߂ɂ́A�ƒ�ő������������O1�������́u�����A�A�Q�O�����̕\�v���������Ɏ��Q����K�v������Ǝv���܂��B

�@

���̉ƒ댌������~���܂̗ʂ��������邱�ƂɂȂ�͂��ł��B�厡�オCKD�ۑ�������Ȃ�A1�����̉ƒ댌���̋L�^�����҂ɋ`���t����Ǝv���܂����A��ʉƒ��ł͂����܂ŗv�����Ȃ������m��܂���B���̏ꍇ�ł��A�����ŋL�^��t���āA��t�Ɍ��Ă��炤���Ƃ������߂��܂��B

�@

��������������̍H�v�E�E��ʂɏA�Q���͌���������������悤�ł��̂ŁA�ڊo�߂Ƌ��Ɍ����͕��펞�������������㏸���A���̌�������ƕ��펞�����܂ʼn�����ƌ����p�^�[������ʓI�ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�t���w��ł͑����̌�������́u�N����A1���Ԉȓ��ɑ��肷��A�ƂȂ��Ă��܂��E�E��̓I�ɂ́u�N����A�g�C�����ς܂��A�֎q�ɍ����ĂQ�C�R���Â��ɂ�����ɂȂ�ׂ���r���ɂ����Č����𑪒肷��A�A���N��1���Ԉȓ��Ɂv�ł��B

�@

�@�����A�~�͐F�X�����ނ̂ŁA��r�ł̑���̂��߂ɒ�����ł���㒅��Z�[�^�[�A�����V���c�Ȃǂ�����グ��ƁA���̍�Ƃ̂��߂Ɍ������オ��܂����A�r����������邱�ƂɂȂ萳�����v��Ȃ������m��܂���B���������ł͎���v�̕����ǂ������m��܂���E�E�������A�S���Ɠ��������ő��邱�Ƃ�Y��Ȃ��ł��������B�S�����Ⴂ�ʒu�Ɏ���v������ƌ����͍����o�܂��B�S����荂�������グ��ƒႭ�o�܂��B

�@

�@�N����ɑ��鎞�Ԃ�����ƁA���茋�ʂ��o���c�L���傫���Ȃ�\��������܂��̂ŁA�����A�Ⴆ�A�N��30����i�t���w��w��́A�N��1���Ԉȓ��̒����l�j�ɑ���悤�ɂ���Δ�r�I�Ɉ��肵�����ʂ�������Ǝv���܂��B

�@

��̌����͒��ƈႢ�A�Ⴆ�A���Ă����e���r�̓��e�ɂ���Ă͌������オ�����肵�܂��E�E�܂��v�w�œ�������c�_���������肵�Ă��A�������オ�邩���m��܂���E�E�����ƈႢ�A��͌����𑪂钼�O�̍s����C�����̍��Ԃ�̉e���������₷���̂ŁA�C���������������Ă��瑪�肷�邱�Ƃ�����Ǝv���܂��E�E

�@�e���r�̉e���ŋ�����߂��ʎ��́A����v�������āA����ɂ��Ȃ��瑪��̂��ǂ���������܂���E�E�i�L�^����̂�Y��Ȃ��悤�Ɂj

�@

�@

�@�U-�Q�@�@�������̌}�����@�@�@

���t�����̃N���A�`�j���l�img/ml�j�������̓x�ɗǂ��Ȃ����舫���Ȃ����肵�Ĉ���J���邱�Ƃ�����܂��B����͌�������Ǝ����Ƃ��낪����悤�Ɏv���܂��B���ӑ��錌�����オ�����艺�������肵�܂����A����͑̒���\���Ƃ�������ł��傤���A�����̏�Ԃ�\���Ă���Ƃ�������Ǝv���܂��B�X�g���X���������肷��ƌ����͏オ��܂��B

�@

���ӂ̌���������Ȃ��̂ɂ���ɂ́A�C���������������Ă��鎞�ԂɁA�����v�̑O�ɍ����Ă�3���ԐÂ��ɂ��āA�������Ƃ����C�����Ō����𑪂�A�{���̐��l���o��͂��ł��B�܂�A���������Ō����𑪂��Γ����悤�Ȑ��l��������\���������Ǝv���܂��B

�@���l�ɖ����̌����������R���f�B�V�����Ō}������A�����Ɨ\�z�����͈͓��̐��l���o�Ă���̂ł͂Ǝv���܂��B���ׂ̈Ɏ��͎���2�̂��Ƃ����s���Ă��܂��B

�@

�P�D�����O�͒����Ԃ̉^���E�J�����T�����E�E�N���A�`�j���͋ؓ����g�������ɎY�o�����V�p���ł�����A��������2�C3���O�͒����Ԃ̌������^����J���͔�������Ȃ�Δ����������A�N���A�`�j���l�����肷��Ǝv���܂��B

�@

�Q�D�E���ɒ��ӂ����E�E�����N���A�`�j������͌��t���̃N���A�`�j���Z�x�img/dl�j�𑪂��Ă��܂��B�@�]���Đ����ێ�s���Őg�̂��E����ԂɂȂ��Ă�����A���t�͔Z�k����A�N���A�`�j���Z�x�͒ʏ��������Ȃ�͂��ł��B�t�ɏ\��������ۂ�A�E���Ō����������t�ʂ����A�����N���A�`�j���Z�x���{���̔Z�x�ɉ�����͂��ł��B

�@

�E���C���̎��Ɉ��ސ��́A�ق�̏����i0.1�`0.2���j�̉����������������̂ɓ���ނƌ����Ă��܂��B�@��ÓI�Ɉ��ތo���ߐ��t������܂����A���̉����Z�x�͖�O�D�R���ł��B���t�͂O�D�X���ł����炩�Ȃ蔖���ł��B�t�ɂO�D�X���̉����Ƃ����̂́A�@�������ɂ͗ǂ��ł����A���ʂɈ��ނƂ������Ƃ͑̂��t���Ȃ��ł��傤�B�E���C���̎��́A�����Z�x0.2���E�E�E500cc�y�b�g�{�g���łP���̉������Đ�����t������A�E���h�~�ɂ��傤�Ǘǂ������o���オ��܂��B�{�i�I�ȒE���̕⋋����0.3���ł��ˁE�E

�@

���l�ɁA�����������A���̔A�ʂ����Ȃ��A�g�̂��E���C�����ȂƂ����S�z������Ƃ��́A�����ɐ���������ꂽ500cc�̃y�b�g�{�g����1g�̉������A�傫�߂̃R�b�v��t���߂A�E���͂�����x�h����Ǝv���܂��B�ď�̌����̎��͌��ʁi�H�j������ł��傤�E�E�E

�@

�E���͐t���ɂƂ��ėǂ��Ȃ���Ԃł��̂ŁA�����������Ă��Ȃ��Ă�CKD�̐l�͒E����Ԃ����Ȃ����߂ɁA�����ێ�ʂƐ����⋋�ɂ͏\���C��z��ׂ��ł��傤�E�E

�@

�������̌}�����Ƃ��ẮA����g�̂����������Ō���������悤�ɁA�������O���̈��ÂƐ����⋋�ɋC�����ĒE�����N���Ȃ��悤�ɒ��ӂ����ė����̌����ɗՂނׂ��Ǝv���Ă��܂��B

�@

�@�l���K�v�Ƃ��鐅���ʂ́A�̏d1kg������50cc�炵���ł�(����͌�������ސ��̗ʂł͂���܂���B�g�̂̒��ō�������鐅��+�H���Ɋ܂܂�鐅��+�����̍��v�ł��B���̃T�C�g������������)

�@

���E���Ɛt�@�\�Ɋւ�����Ƃ̉��

�@

�@

�V�@�t���ɂƂ��ėǂ��Ȃ��ƌ����邱��

(�O�q�Ɛ������e�������d������L�q������܂��j

�@

�@7-1�@�@�������@

���������t����ɂ߂�Ƃ������Ƃ͈٘_���Ȃ��Ƃ���ł��傤�E�E�����������t���́u�����́v�ƌĂ��ю��̋ʂ̂悤�Ȗэ��ǂ��h�ߊ�ɉߑ�Ȉ��͂�����邱�ƂŎ����̂͑������܂��B���̌��ʁA�����̂̐������X�Ɏ��Ō������A�i�X�Ɍ��t���h�ߗʂ�����܂����A�g�̂͌������グ�邱�ƂŐ����ێ��ɕK�v���h�ߗʂ��m�ۂ��悤�Ƃ��܂��E�E

�@

�������オ�������ʁA�����͍̂X�ɔj��鑬�x�𑬂߂�E�E�ƌ������z���o���オ��A�h�ߊ�ł��鎅���͎̂��X�Ɣj����ł��Ă����܂��B�����̐������炳�Ȃ����߂ɂ͌����𐳏파���܂ʼn�����K�v������Ƃ������ƂɂȂ�܂��E�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���Ⴆ�ΐt�@�\�����iCCr.50ml/min/1.73�u�j�ɂȂ����l�́A��200���������������̂���100�������@�\���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���ɐt�@�\������10�N���Ɖ��肵���ꍇ�A���ς���1�N�ɖ�10���A1���ɖ�274�A��R����1�̑��x�Ŏ����͎̂��ł��Ă���E�E�Ƃ������ɂȂ�܂��B�g�̂Ɏc���ē����Ă���Ă��锼���̎����̂���������ɂ��������̂ł��E�E

�@

����74�˂ł����A�t���a����������65�˂̎��A������150/100�ʂ���܂����B���݂͍~���܁iARB+Ca�h�R�� �j�ƐH���Ö@�ɂ��ڕW�l��125/75�Ƃ��A115/70�`135/85���ɂȂ�悤Ca�h�R�܂̗ʂ��R���g���[�����Ă��܂��B�@������1�����v3�`4���ɉ������Ă��܂��B���ׂ̈ɂ͂ł��邾�����m�ȐH���̌v�Z���K�v�ł��E�E�i�H���ɂ��Ă͂T�D�H���̍H�v�Q�Ɓj

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@7-2�@�@�A�~�m�_�X�R�A�[���Ⴍ�A�o�����X�̈����`�����̐ێ�@

�l�̂̒`�������\�����Ă���20��ނ̃A�~�m�_�̒��ŁA�l�̑̓��Ő������鎖���o�����A�H�ו�����ۂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ�9��ނ̃A�~�m�_���u�K�{�A�~�m�_�v�ƌ����܂��B�i����11��ނ̃A�~�m�_�́A�����⎉���Ƃ����`�����ł͂Ȃ�������̓��ō�鎖���o���邻���ł��j�̓��ō��Ȃ��u9��ނ̕K�{�A�~�m�_�v��1���ɐۂ�ׂ��e�X�̍Œ�ێ�ʂ����߂��Ă���9��ޑS�Ă��o�����X�ǂ����K�v������܂��B

�@

�@���ނł��K��ʂ�菭�Ȃ��K�{�A�~�m�_(�Ⴆ�u���W���̕s���v�Ȃ�)������ƁA���̕K�{�A�~�m�_����ԒႢ�u���W���v�̃��x����������ς����Ƃ��ė��p���鎖���o���܂���E�E�̓��ŃA�~�m�_���炽��ς����̍č���������ɂ́A9��ނ̕K�{�A�~�m�_���`�[���ɂȂ��ē����K�v������̂ł��ˁE�E�`�[�����g�߂Ȃ��A�܂藘�p�ł��Ȃ��K�{�A�~�m�_�́A�����⎉���Ɠ����悤�ɃJ�����[�i�M�ʁj�ƂȂ��ď����܂����A�����⎉���ƈ���āA�A�~�m�_�ɂ͒��f�iN�j�����邽�߁A���̔R���J�X�i�V�p���j�͍ŏI�I�ɔA�f�ɂȂ�܂����A����͐t������r�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ߐt���ɕ��S���|���Ă��܂����ƂɂȂ�A�Ƃ������Ƃł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�]���āA�A�f����������Ȃ��悤�ɁA�K�{�A�~�m�_�͉ߕs�������K�v�ʂ�ۂ�ׂ��Ȃ̂ł��B�����������I�ɂ́A���S�ɂ҂������Ƃ�����ɂ͂����܂���̂ŁA�H�����̂̉h�{�̃o���c�L��g�̂̏����z�����̒ቺ�ƌ������Ƃ��l������ׁA���Ȃ葽�߂ɐۂ��������ǂ��Ǝv���܂��B

�@

�@���͌��݁AWHO�����ʂ�150����ێ悵�Ă��܂��E�E�Ƃ����̂́A�ŏ��A�����ʂ�100�������s���Ă��܂������A�����a�Ȃǂ̊����ǂǂ������߁A�h�{�s���Ɣ��f�������ƂƁA�h�{�w�̖{�ɒ��ɂ������`�����R�O���̒�`���H�̃T���v���H�́u�A�~�m�_�g���ɂ��`���ʁv�ׂāA1���̃��j�����G�N�Z���̕\�ɂ��܂��ƁA�K�{�A�~�m�_9��ނ̂�����8��ނ͕K�{�A�~�m�_�̗ʂ������ʂ̂ق�200���ɂȂ��Ă����̂ł��B������O�������ă��W�������͂P�T�O���������̂ł��B���̂��Ƃ���A�����150���ł���Ă݂悤�Ǝv���A���s���Ă��܂��B

�@

�K�{�A�~�m�_��9��ނ̃X�R�A�������Ă���A�̓��Œ`�����ɍč�������܂����A�A�~�m�_�X�R�A��100�ȏ゠���Ă��A�P�O�O���z�������������ʂɂȂ�Ƃ͂����܂���B�ؓ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ă��A�畆��܂⓪����A���X�̃z�������ɂȂ��đ̂̕�C�ɖ𗧂��Ă����ł��傤�E�E�ܘ_�����̂₻�̎��͂̑g�D���`�����ŏo���Ă���̂ł�����A�����̕�C�ɂ��𗧂��Ă���邱�Ƃł��傤�E�E

�@

�@�����̂͐V��������A���̐��������邱�Ƃ͂Ȃ��E�E�Ƃ����̂�����ł��E�E�������A�����̂̍זE�����̍זE�Ɠ������Đ�����Ă���͂��E�E�Ǝv���l�b�g�������|���܂�����A�Ȃ�ƁA�t���̍זE�͂��̂X�O����1�����ȓ��ɐV�����זE�Ɠ���ւ��A�Ƃ������Ƃł��I

�@

�@����Ȃ�A�V�����זE�Ɠ���ւ�邽�߁A�V�N�Ō��C�Ȓ`�����������Ղ�K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�ɒ[�Ȓ`�������������Ă��Ȃ���A�ߌ��ȉ^���ł�������E�E�ؓ��̍Đ��ɂ���A�~�m�_���g���A�t���ŁA����ւ��ׂ��V�����זE���A�~�m�_�s���ō��Ȃ��E�E�ƌ������Ƃ��N���Ȃ��ł��傤���H

�@�K�{�A�~�m�_�̃o�����X�����ɂ��܂��Ƃ�Ă��āA���ʂɂȂ�K�{�A�~�m�_�͏��Ȃ��A�������A�`�[�����g�߂Ē`���������ł���K�{�A�~�m�_�͑�R�ێ悷�ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�E����͍��̎��̑傫�ȊS���ł��E�E

�@

���l�̂̍זE�X�V���x

�l�Ԃ̐g�͖̂���1���̍זE���V��������A�Â��זE�Ɠ���ւ���Ă���E�E�E�Ƃ������Ƃł��I

�@

�������A����ŁA�u�l�Ԃ̍זE�͐��N�ł��ׂē���ւ��̓E�\�H�v�ƌ����T�C�g������܂����E�E

���̒��ŁA�S���̍זE�Ȃǂ͍Đ����x���x���A���ʂ܂łɔ����ʂ����Đ����Ȃ��E�E��̔����͐��܂ꂽ�Ƃ��̂܂܂��A�ƌ����̂ł��E�E�E�E�܂�Đ����Ȃ��זE������A�ƌ����咣�ł��E�E���Ď����̂͂ǂ��Ȃ̂��ƒT���܂������A���̂Ƃ��댩����܂���E�E�E

�@

�@�����͕̂�����܂��A�ŏ��̃T�C�g�ł͐t���̍זE�͂��̖w�ǂ�1�����ȓ��ɓ���ւ��E�E�ƌ������Ƃł��̂ŁA�����M����Ȃ�A��͂�K�{�A�~�m�_�͂��Ȃ葽�߂ɐۂ��������ǂ��̂����E�E���Ȃ��Ƃ��A�s���͐�Ƀ_���ł��傤�E�E

�@

�@

�@7-3�@�@�ߘJ�@

�@�֎q�ɍ�������Ԃ��痧���オ��Ɛt���ւ̌����͂P�O���������A�����ƂQ�O����������Ɠǂ��Ƃ�����܂��B�^���ŋؓ����g���Ƌؓ��ւ̌����������ł��傤����A����͉������ʂ̕����̌��������邱�Ƃ��Ӗ����܂��ˁE�E���̌��炳��镔���́A���̉^���ɂ��܂�K�v�̂Ȃ������E�E�^����Ɉ݂�t���̌�������������̂ł��傤�E�E

�@

�^�������Ă���Œ��͐t���ւ̌��t�ʂ��������邽�߁A�^�����͈ꎞ�I�Ȑt�@�\�������邱�ƂɂȂ�܂����A���ꂪ30���Ƃ��ꎞ�I�Ȃ�^����ɂ͐t�@�\�͉��܂����A�����I�Ȕ�J�ƂȂ�ƁA�t���͌��t�k�h�{���͂����₹�ׂ邱�Ƃł��傤�E�E�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@7-4�@�@�\���\�H�@

�@�H�߂��A���݉߂������I�ɌJ��Ԃ��ƁA�݂�̑���S���ւ̌����������錋�ʁA�t���ւ̌����ቺ�������t�@�\��ቺ�����A���X�ɐt����������ƌ����Ă��܂��E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@7-5�@�@�T�v�������g�@

�@�s�̕i�̑����̃T�v�������g�͑̓��ŘV�p���݁A���̏����ׂ̈ɐt���ɕ��S��������\��������܂��B�t���a�i�����ł͐t�d���ǁj�̐i�s���~�߂���A�t�����Đ��������⎡�Ö@�͍��̂Ƃ��둶�݂��Ȃ��悤�ł��E�E�܂��Ă�t���a�����P����T�v�������g�ȂǑ��݂���͂����Ȃ��ł��傤�E�E

�@

�@��������A�����S���ÁX�Y�X�̕a�@�ɑ��āA���̃T�v�������g�����i�Ƃ��Ďg���悤�Ɏw�����邱�Ƃł��傤�E�E�����ǂ��납�A�T�v�������g�������ŋ}���t�s�S�Ɋׂ�l�͑�R���܂��B�T�v�������g����p���Ă�����́A���̐�����厡��Ƒ��k����邱�Ƃ������߂��܂��B

�@

�@

�@

���������ȕ��i�̔������ӁE�E�E

�@���ʓI�Ȏ��Ö@�������܂܂ɓ��͊ԋ߂ƂȂ����A�m�����͂ގv����CKD���҂̎�݂ɂ����݁A�T�N���Ɂu����Ő��l���ǂ��Ȃ����I�x���ꂽ����ł���Ă݂�����P�����I�v�ƁA�E�\�̊��z�����������āA�؉H�l�܂������҂ɁA�u����ŗǂ��Ȃ邩������Ȃ��E�E�A�Ƃ������A���ꂵ�������v�Ɗ��҂�����悤�ȈÎ��I�ȕ��@�ŁA���\���~�����鍂�z�ȕ��i�킹�悤�Ƃ���Ǝ҂��A���̐��ɂ��K�����܂��B

�@

�@�ƎҎ��g�́A�@�Ɉᔽ���܂��̂ŁA�����āu����ŕa�C���ǂ��Ȃ�v�Ƃ͌����܂��A�I���ȕ��@�ŁA�u�����Ƃ���ŗǂ��Ȃ�E�E�v�Ɗ��҂��������܂��B���ꂮ����A���N�ی��̗����Ȃ����i����x����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ĉ������B�{���Ɍ��ʂ�����̂Ȃ�A���N�ی����K�p�����͂��ł��̂ŁA���̕��i��T�v�������g���ی��K�p���ǂ������A�{�����U�����̔��f�ޗ��ɂȂ�܂��B

�@

�������ȕ��Ƃ́E�E�����Ȃǂ̕�ΗށA�v���`�i���̋M�����A����g���̓d���g���A�F����A�����A�����͉����̐�����Ƃ��A�������Ȓ��ɍ܂��������t�̂ȂǂȂǁE�E�ECKD�����t���a�Ɍ��������͖������̂Ƃ��l���������E�E�����S�Ă̐t�����̐i�s����~�ł���(����)�A�����́A�ǂ��Ȃ芮��������@��������A�m�[�x���܂�3�ʂ��炢��w�̗��j�ɖ����c�邱�Ƃł��傤�E�E�B

�@

7-6�@�@�H�i�Y�����@

�@�l�H�I�ȐH�i�Y�����͐t����ɂ߂�\��������܂��B�ߋ��̓Y�����̗��j���݂Ă��A�T�b�J�����Ȃnj��݂ł͎g�p�֎~�ɂȂ��Ă��镨����R����܂��B�@�܂��Y�����ɂ́u�����v�Ȃǂ��܂܂�Ă���ꍇ������܂��E�E��ʘ_�Ƃ��Ă͐l�H�I�ȓY�����͓����Ă��Ȃ��ɉz�������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��E�E�@

�@

���H�i�Y�����ɂ����ӁF

�@

�@7-7�@�@�R�ۍ܁A��M���ɍ܁A���e�܁@

�@�����̖w�ǂ��t��ӂׁ̈i�t������r�o�����ׁj�A�t���ɑ傫�ȕ��S��������ƌ����Ă��܂��B��ނȂ��ꍇ�ȊO�A���ՂȎg�p�͔����������̂ł��B��t�A���Ȉ�t�ɂ�����ۂ́A������CKD�ł��邱�Ƃ��͂�����\�����ׂ��ł��B�R�ۍ܂̒��ł��A�̑��ŏ��������̑�ӂ̍R�ۍ܂�����ނ�����܂��̂ŁA��t�͍œK�ȍR�ۍ܂��o���Ă���邱�Ƃł��傤�B

�@

�@

���t�@�\�ɉ������R�ۍ܂̓��^�ʂɂ��āi�啪��w�j�E�E�i���ׂł悭�g����N���r�b�g�́A20��Ccr.��50�ł͏���1��1��500mg�A�����ȍ~��1��1��250mg�A�܂�Ccr.��20�ł�3���ڂ����1��250mg��2����1��A�Ƃ���Ă��܂��j�E�E�E����̓N���r�b�g�̐t������̔r�o�������A2���ڈȍ~�����ʕ��p����ƌ����Z�x���オ�肷���邽�߂ɁA2���ڂ���͏������炳�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��E�E�@ ���L�̃T�C�g�͂��������җp�ɖ�̈��ݕ��̈ꗗ�\�ł��B�@�@�@�@�@�@

�@

�@7-8�@�@�����s���@

�@�Q�s���͖��a�ɂƂ��ėǂ��Ȃ��ł��ˁB1���V�`8���Ԃ̐������Ƃ�A�K�����������������邱�Ƃ���Ȃ��Ƃ͖��l���m���Ă��鎖�ł��傤�E�E�Ƃ͌����Ă���ɗǂ��������Ƃ�Ƃ������Ƃ͊ȒP�ł͂Ȃ��ł��E�E�^���ʂ̏��Ȃ�����҂̏ꍇ�ɂ̓f�p�X�̂悤�Ȍy�����������܂��K�v�����m��܂���B���������܂͎厡��ɑ��k�����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�B

�@

�����͉���̌��͐����i���A�a�l�b�g���[�N�E���̌������j�@

�@�@

�@7-9�@�@�X�g���X�@

�@�X�g���X�����ߍ��ނƊ��͂������A�����������Ȃ�ƌ����Ă��܂��E�E�X�g���X�̌����͕������Ă��Ă���菜�����Ƃ��o���Ȃ����̐l�����܂��E�E

�@���Ȃǂ́ACKD�ł��邱�Ƃ��̂��̂��X�g���X�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ȃɂ��C���]�����K�v�Ȃ��Ƃ͕������Ă��܂��̂ŁA���̓E�H�[�L���O�Ƒ싅�����Ă��܂��B

�@

�@

�@

�@�@�@�@

�@7-10�@�@�얞�@�@

�@�얞�͓��A�a�A�������A�������ǂ̊댯���q�ł��B�t���ɂ��ǂ�����܂��A���Ǔ��ɒ~�ς��ꂽ�v���[�N�ɂ��A���ǂ��j���Δ]�쌌�A�l�܂�Δ]�[�ǁA�S�؍[�ǂ̌����ɂ��Ȃ�܂��BCKD�̉����A�`���A�J�����[����������Ζw�ǂ̔얞�͉��������͂��ł��B���Ȃ���Δ얞�����łȂ��A���̐�ɂ͓��A�ⓧ�͂��҂��\���Ă��邩���m��܂���B

�@

�@

�@7-11�@�@�O�a���b�_�@

�@7-11�@�@�O�a���b�_�@

�@�퉷�ŌŌ`�̖��i���̎��g�A���[�h�Ȃǂ̖O�a���b�_�j�͌��Ǔ��ɉߏ�ɓ��荞�ނƃv���[�N�����܂錴���ɂȂ�A�ƌ����Ă܂��̂ŁA�����̂ɂ������悤�Ƀv���[�N���������A�����̖W�Q�ƂȂ聨�t�@�\�ቺ�i�v���[�N�ɂ��g�̑S�̂̌����������Ȃ�ƁA�d�v�ȐS����]�ւ̌������D�悳��A�t���ւ̌���������E�E�j�B���ۂ��H�ו��i���ɌŌ`�̖����j�͐H�߂��Ȃ��悤�ɂ��ׂ��ł��傤�B

�@

�@7-12�@�@�^�o�R�@

�@�э��ǂ̈ޏk���t���̌����ቺ���t���̖э��ǂ̎��Ł��t�@�\�̒ቺ�E�EWHO�ɂ��ƁA�^�o�R�͖Ɏw�肳��Ă��邻���ł��B

�@

�@

�@

�@7-13�@�@���A�a�@

�@7-13�@�@���A�a�@

�@�t���a���҂œ��͂ɂȂ闦���ł������͓̂��A�a�̎��a��������ƌ����Ă��܂��B�����l�R���g���[�����s�\���ŁA�����l��������Ԃ����������Ɛt���̖э��ǂ��ɂ݁A�t�@�\���ቺ���鋰�ꂪ����A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�E�E���A�a�̕��͐t�@�\����������I�ɎĂ����邱�ƂƎv���܂����A�a�@�Ŗ����A����������Ă��Ȃ����́A�������Ŗ���1��A����Œ`���������ɂ��A�����������Ɨǂ��Ǝv���܂��B�v���X�P�ɂȂ�����t���i�ۑ����j����̖��@���ׂ��Ǝv���܂��E�E

�����A�a���t�ǁi�S�t���j�@�@

�@

�@

�@�W�@�@�������s�������Ɓ@

�i�O�q�Əd������L�q������܂��j

���܂łɎ����H�v������A���s�������Ƃł��B

�@

8-1�@CCr.��GFR.�̕�,�@Ccr�������Œ��ׂ�

�@

8-1-1�@�N���A�`�j���E�N���A�����X�iCcr�D�j�������Ōv�Z����B

�@

�u�N���A�`�j���FCr�v�͋ؓ����g�����ۂɕ��Y���Ƃ��ċؓ�����Y�o����镨���ł����A�X�|�[�c�������������o����̂ł͂Ȃ��ł��ˁE�E�����ɕK�v�ȐS����x�Ȃǂɂ��ؓ��͂���킯�ł�����A�����Ă������Â��ɐQ�Ă��Ă��������ʂ̃N���A�`�j���͎Y�o����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��j

�@

���N���A�����X�Ƃ́A��|����Ƃ����Ӗ��ł��B�@�N���A�����X�Z�[���Ƃ����̂�����܂����A�Ɉ�|�Z�[���Ƃ����Ӗ��ł��ˁB�L�Q�����N���A�`�j���͐t�����炵���p������Ȃ����߁A�t���̔p�������i�A���ɔr�o�����Cr�̕��ϔZ�x�ɑ��錌�t����Cr.�Z�x�@��ACr./����Cr.�v�j���r���鎖�Őt�@�\�̕]�������܂��B�������҂̊W�ɕω����Ȃ���A�t�@�\�͈��肵�Ă���ƌ�����ł��傤�E�E�����O���萔�l���������Ȃ��(����Cr.�ɑ��āA�ACr.���������Ă���j�t�@�\���ቺ�����ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�@

�@���t����Cr.�l�͉^����(�ؓ����g�x)�̉e�����܂����A�N���A�`�j���E�N���A�����X�uCcr.�v�͔A����Cr.�l�ƌ��t����Cr.�l�̔�r�Ȃ̂ŁA�^���ʂ��������Ă��A�r�o�ʂ������悤�ɑ������Ă���ACCr.�͖w�lje�����Ȃ��A�ƌ����A����Cr.�����M�����̂��錟���@�ƌ�����̂��Ǝv���܂��B

�@

���N���A�`�j���N���A�����XCcr�D�́E�E�E

(�A����Cr.�l÷����Cr.�l)×�����̕��ϔA����Ccr�D(�P�ʂ�mL/min)�E�E

���̌v�Z����o�Ă��鐔�l�́A�قځA1���ԂɎ����̂��h�߂��錌�t�ʂƂ���Ă��܂��B�@����Ɂi1.73÷�����̑̕\�ʐχu�j���|����ƁA

�@

(�A����Cr.�l÷����Cr.�l)×�����̕��ϔA��×�i1.73÷�����̑̕\�ʐχu�j

��1.73�u�ɑ̕���Ccr.�l�A�Ƃ���Ă��܂��B���̏ꍇ�̒P�ʂ�mL/min/1.73�u�ƂȂ�܂��B

�iCcr�D�ɂ��Ă͂��̍��̌㔼�ɏڂ��������Ă��܂��B�j

�@

����L�̎��ŁA�u�����̕��ϔA�ʁv�����߂�ɂ́A

1���i24���ԁj�̑��A��÷�i24����×60���j�����ϖ����A�� �i��L/min�j�@�ƂȂ�܂��B

�@

��24���Ԃ̑��A�ʂ́A24���Ԃ̔A�����ׂėe��ɒ��߂܂����A���ꂪ�u24���Ԓ~�A�v�Ƃ�������̂ł��B

�@

�@8-1-2�@�E�@24���Ԓ~�A������@

�@�厡��ɁA�N���A�`�j���E�N���A�����X�ׂ����̂ŁA����̔A�����̎���24���Ԓ~�A�����T���v���A�������ė��܂��̂ŁA�A�̃N���A�`�j���ʂׂĂ��������܂��H�v�Ƃ��肢���Ă݂܂��B

�@�厡��̋��͂������Ȃ��Ɩ����ł����A������Ccr.�����̒m�����L��A�����Ōv�Z�ł��鎖���A�s�[������K�v������܂��i�v�Z�̓l�b�g��̌v�Z�T�C�g�ł������v�Z�����Ă���܂��j�B�M���W���z���Ă���厡��Ȃ狦�͂��Ă��������邱�Ƃł��傤�E�E�A��24���ԕۑ������A�ɑ咰�ۂȂǂ̎G��(����)�������A���B�����Ȃ��Ƃ��������ŁE�E�B

�@

�@

�@�����́A�a�@�ł͍̌��̌�Ɏ��R�b�v��n����A���ʂ́A�����A�̒`���ܗL�ʂׂ�Ƌ��ɁA�A�Ɋ܂܂�Ă���ۂ��X�́i���j�זE�Ȃǂׂ�u�����A�̔A���w�����v�Ƃ����̂����܂����A���̎��R�b�v�ɁA����玝���ė���24���Ԓ~�A�̈ꕔ�i�����ɂ�10cc���ŗǂ��炵���ł����A���͂V�Occ���x�������čs���܂��j��a�@�̎��J�b�v�Ɉڂ��ăg�C���̏����ɒu�������ł��B

��͏o�Ă����������ʂ���Ccr.�������Ŏ�v�Z�A�����̓l�b�g��Ŏ����v�Z���܂��B

�@

�@�����Ƃ��ĕK�v�ȕ��͉��L�̒ʂ�ł����A�~�A�͐F�X�ȗ��R�ŎG�ۂ�����₷���A���ɉď�ɂ͎G�ۂ����B���A���������ł͖����̎G�ۂƂȂ��Č���A�R�{�ƋL������܂��B����܂�G�ۂ������ƌ���������ُ�L��A�Ƃ����A�����厡��ɓ���A�N������t᱐t�����^���Ă��܂��܂��B�厡��ɖ��f��������ʂ悤�A�G�ۂ����B���Ȃ��悤�ɒ~�A����10�x�ȉ��̗�p���K�v�ł��B

�@

(�Q�l)�E�E�G�ہi�A�����\�ł͞��ہF����F��Ƃ��đ咰�ہj�̔ɐB�͂͂����܂����A�����Ɖh�{���Ɛl�̑̉����x�̊�������A20�����Ƃ�2�{�ɑ��B���邻���ł��E�E�E40����4�{�A60����8�{�E�E���̂܂ܑ��B�����1�̑咰�ۂ�24���Ԃ�1000�C×100���C�ɑ����܂��B����̓R�b�v1�t���̑咰�ۂƂ̂��Ƃł��B�@

�@�����܂Ōv�Z��ł����E�E���̂܂ܑ��B����ƁA�Q���ڂɂ͎R�̂悤�ȑ傫���ɑ����A�R���ڂɂ͑��z�n�̖ؐ��̑傫���ɂȂ�Ƃ��I�E�E�Ƃɂ����A�G�ۂ̎w�����I�ȔɐB��h�~����ɂ́A�ێ�10�x�ȉ��̉��x�ŕۑ����Ȃ���Ȃ�܂���B�G�ۂ̑��B����ׂ��ł��E�E�i�������A���̂��߂ɉ��̎G�ۂ͑��݂���̂ł��傤�E�E�j

�@

�@

�@���̑咰�ۂ̔����I���B(�p���f�~�b�N)��h�����@�ɂ͗�p����K�v������܂����A�����g�C�����ɗ�p���u���ɂ́A���ނ��s�y�Ɏ����čs�����A�X�`���[�����̏��^�̃N�[���[�{�b�N�X����y���Ǝv���܂��B�N�[���[�{�b�N�X���ɕۗ�܂��T�C6�������ΉĂł��A�����Ȃ炨�悻10�x�ȉ��ɗ�p�ł��܂��B

�@

�@8-1-3 �E�@24���Ԓ~�A�ɕK�v�ȗp��@

���~�A�́A�u���鎞������A�����̓������܂ł́A1��24���Ԃɏo���A��S�����߂Ă��̗e�ʂ��͂���A���̈ꕔ�̔A��a�@�ɒ�o���āA�A����Cr�ʂ�.���������Ă��炤�v�ƌ����ȒP�Ȃ��ƂȂ̂ł����A�~�A���Ԃƒ~�A�ʂ̐��m�ȑ���ƁA�G�ۑ|�C���g�ł��B

�@

�@24���Ԓ~�A���������{���Ă���a�@�ł́A�P�ɁA�A��傫�ȗe��ɒ��߂āA24���Ԍ�ɗ��܂����A�̗e�ʂ�ʂ�A���̈ꕔ�������ȗe��ɓ���Ē�o����A�Ƃ����ȒP�ȍ�ƂȂ̂ŁA���ɋC���̍����ċG�ɂ͎G�ۂ���ʂɑ��B���Ă��܂��܂����A�~�A�ƌ������Ƃ��������Ă��邽�߁A�����̎G�ۂ̑��݂͖��������̂��Ǝv���܂��B

�@

�@�������A�~�A���������Ă��Ȃ��A��ʂ̃N���j�b�N�łQ�S���Ԓ~�A���������Ă��炤�ꍇ�A���̐����ʂ̑咰�ۂ����o���ꂽ�ꍇ�A�A�H�����ǂ��^���Ă��܂��܂��̂ŁA�l�Ŏ��ȐӔC��24���Ԓ~�A����������ꍇ�ɂ́A�����̌�f��h�~����ׂɁA�G�ۂ��ɗ͔r�����邱�ƂƁA�����Ē~�A���ɎG�ۂB�����Ȃ����߂ɁA10�x�ȉ��ł̗�p�ۑ����K�v�ɂȂ�܂��B�ʏ�̕a�@�ł̍̔A�́A�̔A��20���ȓ��ɂ͌�������ł��傤����A�咰�ۂ�1�C���Ă��A2�C�ɂ����Ȃ�܂���ˁE�E�ł��A24���ԕ����Ă����ƁA�ŏ��̂�����1�C��10���C�ɑ��B����炵���̂ŁE�E�܂��A�h�{���̔A�`���������ς����邱�Ƃ������ł����O�O�G

�@

�@���ׂ̈Ɏ��́A�ȉ��̂悤�ȓ�����g���Ă��܂��B

(�v�́A���m��24���Ԃɐt�������N���ɗ������A�����ׂč̔A���A���̈ꕔ��a�@�ɒ�o����A�ƌ������Ƃ����Ȃ̂ł����A�G�ۂB�����Ȃ��A���Ԃƌv�ʂ𐳊m�ɁE�E�ƌ������Ƃ̂��߂ɁA���̌�̐����ł́u���Ȃ肭�ǂ������v�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��E�E)

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

���~�A�ɕK�v�ȗp��

�@

�@�u�o�n�ߔA�J�b�v�i200cc���x�j�v�E�E�o�n�߂̔A�ɂ͔A�����ӂ̎G�ۂ��������邽�߁A���̃J�b�v�Ŗ���A�o�n�߂̔A������(10�������x)����āA

�@

�A�́u�o�n�ߔA�ۑ��J�b�v200cc�ȏ�v�ɒ��߂Ă����܂��B

���̔A�͍Ō�ɏd�ʂ��͂���ׂɒ��߂Ă����܂����A��o�͂��܂���̂ŗ�p�͕s�v�ł��B

�@

�B�u��o�A�̎�J�b�v�i500cc���x�j�v�E�E�o�n�ߔA���̂�����ɁA��o�A�����̃J�b�v�̔A���āA

�@

�C�u��o�A�ۑ��J�b�v�i��o����A�𗭂߂�2.5L���x�̃J�b�v�v�ɒ��߂܂��B

�@